「『砂の器』と木次線」 記録から共存へ

― すべては出会とコミュニケーションから ―

書籍紹介

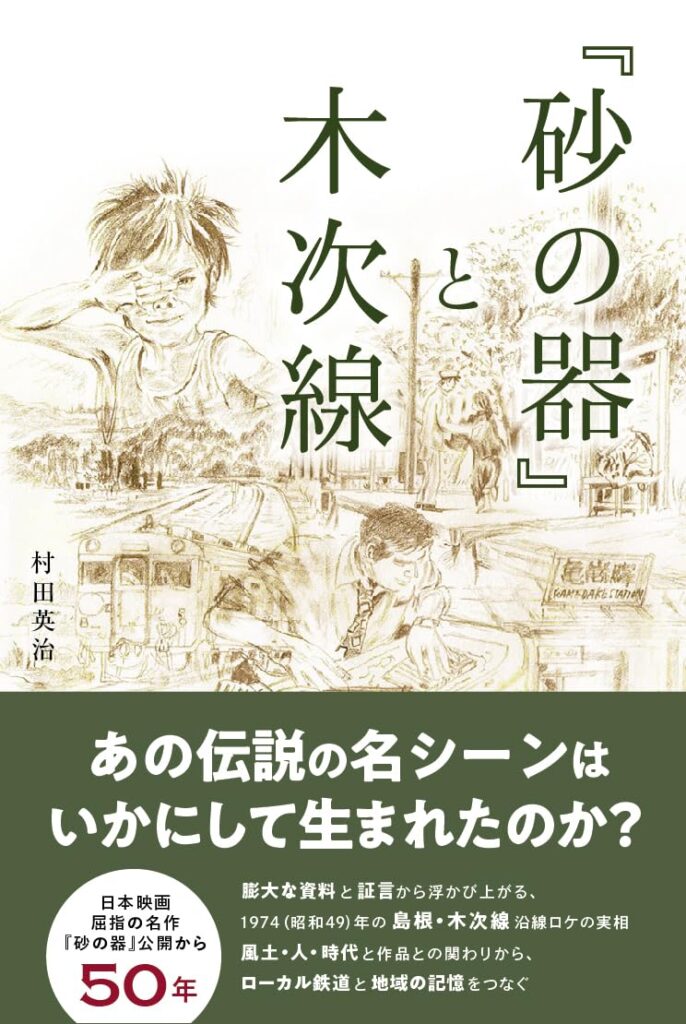

『砂の器』と木次線。著者・村田英治、発行・ハーベスト出版、発行日・2023年12月15日、定価・1800円(税別)、四六判306ページ (本文中、すべて敬称略) 【購入する】

時代という背景

・作品誕生の時代(小説、映画)

映画『砂の器』のラスト、巡査・三木謙一を殺した本浦秀夫(=和賀英蔵)の少年の頃の四季の映像と自ら奏でるピアノとオーケストラの「宿命」のシーンは圧巻である。この15分の映像と音楽のために物語はあると言っても過言ではない。

人生が定められたものであったとしても、ひとは可能性と出会いを求め旅立つ。水平線の先の黄金の島を求めて船を漕ぎだすように、豊かな大地を求めて天にもとどく険しい山を越えるように、今を捨て冒険者となる。宿命とは、戦い生き抜いた当事者ではなく、傍観者が批評する言葉に過ぎない。彼には、旅立たなくてはならない訳があったのだ。

秀夫が奏でる「宿命」とは何であったか。事件を追う刑事今西栄太郎も吉村弘も、秀夫の父親千代吉も、亀嵩の人々も、そして殺人者・秀夫自身にも分からない。もし分かるものがいるとしたならば、それは見守り続けた奥出雲の風景であり、風土であり、秀夫親子が歩んだ流浪の日本海の道である。

『砂の器』は、1960年5月から翌年にかけて読売新聞の夕刊に連載された松本清張の長編推理小説である。1960年は、全学連や労働組合、そして多くの市民団体が連日連夜「安保反対」「岸内閣打倒」を叫び、国会議事堂を包囲した年であり、西田佐知子の『アカシアの雨がやむとき』や松尾和子の『再会』とともに情念が霧散していく日々でもあった。

14年後の1974年、松竹と橋本プロダクションの提携作品として、監督野村芳太郎、脚本橋本忍と山田洋次、丹波哲郎、加藤剛、緒形拳たち俳優陣によって映画化された。1974年は、1960年代後半から始まったベトナム反戦の市民運動『べ平連』や自己否定を掲げ全国の大学を席巻した『全共闘』運動が衰退し、足元を見直す地域闘争へと拡散する時代でもある。

1960年代・1970年代前期の政治潮流の特徴は、赤絨毯を踏む国会議員指導の陳情ではなく、既存の概念や価値観を大きく超越した学生・知識人、そして労働者をはじめ「声なき声」といわれた大衆の創意の決起であった。変革の思潮は政治領域だけでない。文化・芸術や生活様式にも変革をもたらした。新しい音楽としてのビートルズやストーンズをはじめとしたロック、サイケデリックのファッションとミニスカートに代表される装飾革命、ライヒの『性と文化の革命』からのフリーセックスとウーマンリブの台頭など、スポーツや映画芝居の世界にも激震が走った。

経済状況の影響を受ける政治・文化の変革ではあるが、逆に経済構造にも影響を及ぼし、相互に作用した。都市と農村の不均等発展、賃労働と農業労働の乖離と生活様式の二極化、ホワイトカラー(高学歴・精神労働)とブルーカラー(金の卵・肉体労働)の階層分離。三つの差異は、大衆の意思に影響し、大衆自体を解体した(中流意識)。

小説『砂の器』も映画『砂の器』も、60-70年代の高度経済成長と政治文化の変革を背景に生まれた。

・作品の時代設定

『砂の器』の時代設定はいつか。

断っておくが『砂の器』の要約は省略する。私ごときものが解説できる作品ではなく、また映画『砂の器』の謎解きの最後のシーンに至っては、観ていただくしかない。ここで取上げる村田英治著『「砂の器」と木次線』(以下本書と省略)についても、映画を観なければ風景描写の意味が分からない。

さて小説の核である後にピアニストであり殺人犯となる秀夫は、「石川県の山村に生まれたが、昭和17年の夏、ハンセン病を患った父の千代吉に手を引かれ、村を出て行ったという。当時まだ6歳だった」。亀嵩につくのが、その一年後の夏。(本書40ページ)。亀嵩を出奔した秀夫は、大阪空襲で新しい戸籍を取得、和賀英藏を名乗る。

しかし、奥出雲の映像からは戦時中の軍国主義による暗鬱も恐怖の雰囲気もなく、空襲や食糧難、また敗戦間近の失望感も焦燥感もない。むしろ1950年代後期から1960年代初期にかけた雰囲気である。奥出雲の家庭にテレビや電話が普及する前、亀嵩ならば一部農家には水道が普及していない時代である。

映画『砂の器』の亀嵩のシーンは小説執筆の1960年前期、戦後民主主義が概念として定着しつつも村落共同体の体質がまだ色濃く残る時代とした方が感情移入しやすい。

その頃、奥出雲にはいろんな流浪の民がきた。虚無僧や物乞いもいた、「サンカ」と呼ばれる人もいた、大道芸人や修繕屋やいかさまの物売りもいた。そして日本海を渡った密航者もいた。祭りが立つと「フーテンの寅さん」が沢山来た。年末の一週間以上にも及ぶ横田の牛馬市には、数十軒もの唐津の皿売りとともに沢山のテキ屋も集まった。もちろん芝居小屋も見世物小屋も立った。定住ではなく米を求めて流浪の旅を続ける人も多かった。

関わることの楽しさ

著者・村田英治は、小学三年生の1974年、ロケ地の「八川駅」(奥出雲・木次線)前で丹波哲郎に出会いサインを求める。本書はこのシーンから始まる。

全体は次の構成になっている(「はじめに」より要点のみを抜粋)。

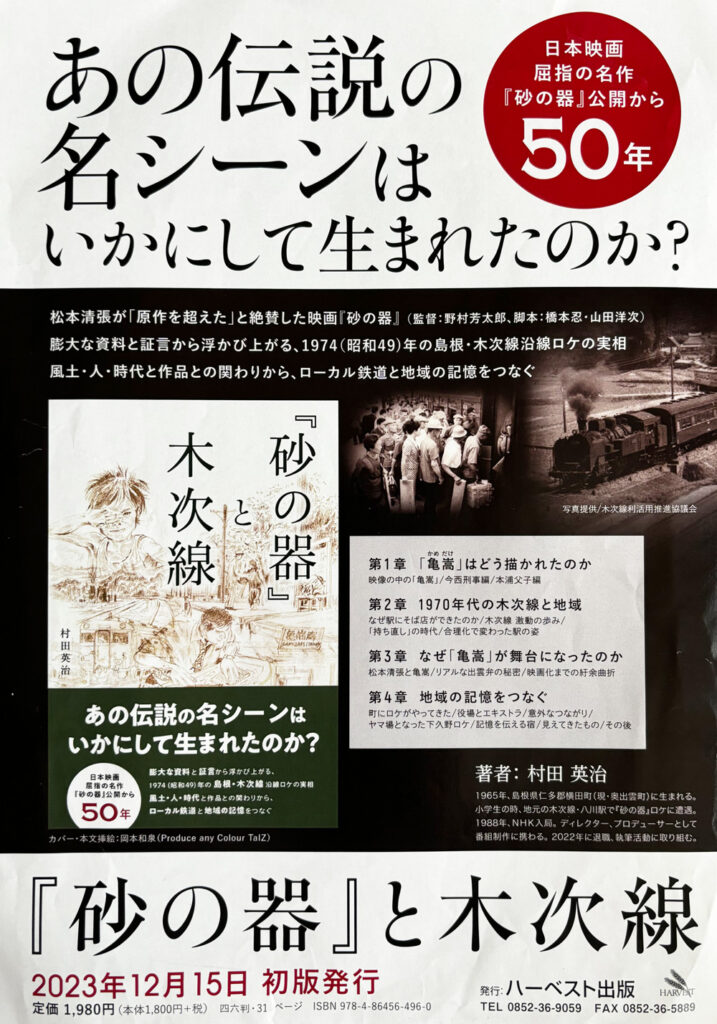

第一章 「亀嵩」はどう描かれたか

資料をもとに「亀嵩」の映像を分析し、撮影がどのように行われたかを検証。

第二章 1970年代の木次線と地域

撮影当時の木次線や沿線がどのような状況であったか、歴史とともに考察。

第三章 なぜ「亀嵩」が舞台となったか

松本清張が奥出雲の方言「ズーズー弁」に着目した理由を探るとともに、執筆に協力した亀嵩の人々のエピソードを紹介。

第四章 地域の記憶をつなぐ

ロケという非日常が地域の人々にどのように映ったかを紹介。

おわりに

著者の意図から離れるかもしれないが、私は次のように整理する。四つに分けられた章は二つにまとめることができる

第一章では、1974年の監督や脚本家たちが1960年の亀嵩や木次線、そして風土と自然をどのように観察・分析し、創造・構成したかを検証し、地元の人々では探り当てることのできなかった価値と風土の紹介でもある。

第二章では、木次線の歴史と衰退を紹介し、1974年当時の島根の過疎化と経済状況、60年代中葉からの島根県政の中長期戦略を企業誘致と就業労働者の観点で分析する。

第三章では、ズーズー弁を通した奥出雲の風土と人間性を解析し、第四章で、撮影時とその後の記念式典での映画関係者と地元の人々との交流と新たな驚きとともに紹介する。この二つの章が、本書が思い出話で終わるのではなく、この財産をどの様にして地域活性化に、未来に継承し、新しい奥出雲創りに活かすかの問題提起となる。

過去となった現象を検証した第一章と第二章、これからの奥出雲にどのように活かすかべきかの提言の第三章と第四章となる。

本書の意義は、上映50周年だから執筆されたのでなく、誰かが映画を通して奥出雲の存在意義を問わなくてはならなかった責任感だと考える。

現象や事実の列挙ではない。なぜ奥出雲であったか、なぜこの形になったか、誰のためであるのか等、「問い」そのものであり、「問い」への「思考」である。

「おわりに」で著者自ら提言する『調べる』ことの意味を示す。

地方創生とは「何をするか」ではなく、「なぜ」という問いを見つけるための「調査」から始まり、みんなと思考し、総意によって理念を創り出すことへの提言である。地方創生を検討する前段階の手引き書として読んでいただきたい。

映画『砂の器』の疑問点と、本書でも取り上げた島根県政について若干、記述しておく。

秀夫は、なぜ亀嵩(三木巡査の家)を出奔したか

ハンセン病を患い亀嵩に来た千代吉は、巡査の三木の説得を聞き入れ、秀夫と別れて岡山の療養所に行くことになる。引き取り先が見つからない秀夫は三木夫婦が引き取る。しかし秀夫は出奔する。(本書40ページ以降をご覧頂きたい)。

なぜ、三木の家を、食と屋根のある安住の地・亀嵩を捨てたのか。

療養所に送られた父を追ったのか(親子愛)、放浪生活の中で強いられた感性が無意識のうちに突き動かしたのか(差別)、それとも住むことを拒否した人々からの決別か(自立)。

解は、秀夫個人の意思や感情ではなく、人の力や意思ではどうすることもできない「時代性」にある。象徴的現象が集団就職列車である。

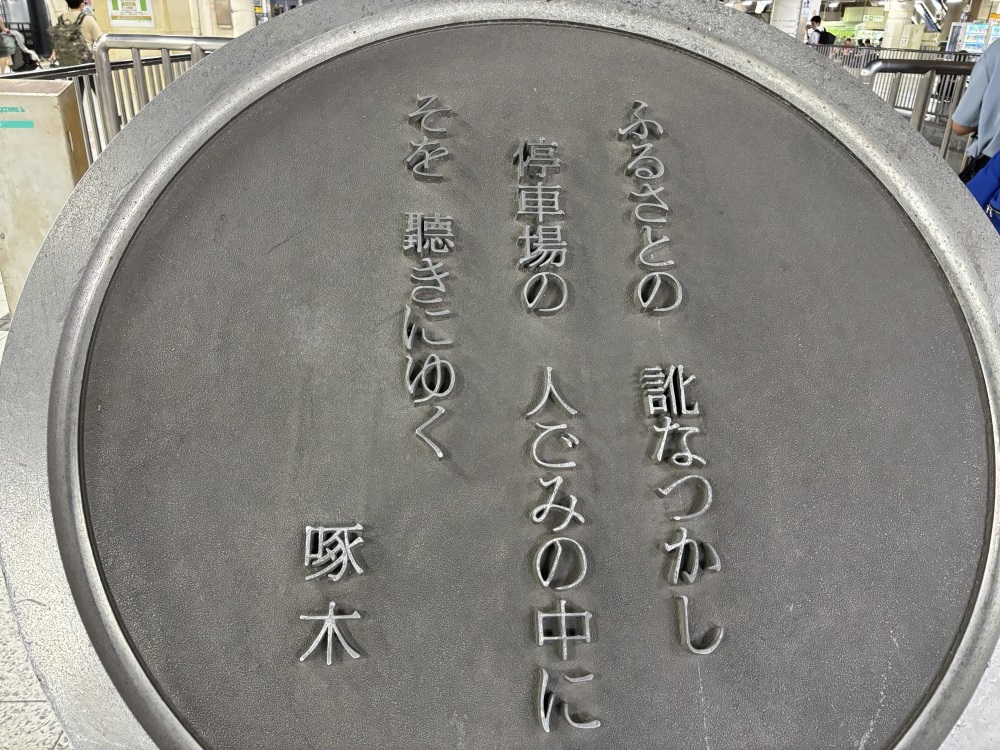

集団就職列車の起源は、1955(昭和30)年とも1963(昭和38)年とも、それ以前とも諸説ある。集団就職列車は、農山村部の中卒の『金の卵』を都市部の中小製造業や町の飲食店の労働資源として運んだ。象徴的な駅が上野駅18番ホーム、井沢八郎の『ああ上野駅』だ。

1) 集団就職列車と金の卵

・中小企業の労働力として

漫画・西願良平原作のALLWAYS『三丁目の夕日』の映画を御存じだろうか。

昭和33年(1958年)、青森の中学校を卒業した六子は「金の卵」として、学校で紹介された自動車工場で働く夢を抱き(8時間労働、休暇あり、一人部屋、夜学等)、集団就職列車で上野駅に着く。そこにいたのは自動車修理工場を一人営む町工場の鈴木則文とボロのオート三輪。話がまったく違うことに絶望する六子。鈴木も男の子と聞いていた。映画は面白おかしく人情噺ですすむが、現実は詐欺まがいの就職先に離職率は非常に高かった。

1960年前後、小学生の私は、木次線の出雲横田駅からまとまって汽車に乗り、松江で集団就職列車に乗り換え大阪や東京に向かう友人の兄や姉を見送った。数年後、革靴やハイヒールを履いて盆暮れに帰って来る兄や姉もいれば、戻ってこない兄や姉もいた。

出奔という現象は、1960年代の社会・経済状況そのものである。戦後、農地解放とともに多くの自立農を生みつつも現金収入がなく進学さえおぼつかなかった村落共同体社会。対して1950年の朝鮮戦争がもたらした神武景気による京浜地区製造業の好景気。また1964年の東京オリンピックを前に社会インフラ整備と土建・建築工事がもたらした労働力不足。肉体労働者だけではない。人が集まれば周辺に関係事業や飲食・サービス業に娯楽業が乱立する。多くの職種がまとまった若年の労働者を求めた。その労働力を集めたのが政治的な施策のひとつ「学校」だった。

しかしホワイトカラー(高学歴、精神労働)の職場とは異なり、劣悪な労働条件に低賃金、夢をもつことさえ騙す職場環境であった。それは秀夫の放浪の旅とも重なる。

・長男以外は島根をで、賃金労働者となる経済状況

「秀夫は、なぜ亀嵩・巡査の家を出奔したか」の答えは、この集団就職列車にある。

亀嵩を離れたのは秀夫の意思ではなく、時代という国と社会の意思である。巡査・三木を子供心に気遣い悟ったのではない。時代としてこの村を出て行かねばならない「宿命」であった。それが秀夫には早く来ただけのことであり、ラスト十五分のピアニストであり殺人者の秀夫の何が悲しいか。それは親子の別れなどではく、本人の意思ではなく、生きていくためには別れざるを得ない時代性にあり、捨てざるをえなかった奥出雲との関りを象徴したのである。

監督も、脚本家も、なによりも松本清張自身、集団就職列車を十分知っていた。秀夫が理由も告げずに迷うことなく出奔することに躊躇しなかった。それがあの時代であり、社会派作家や映画監督、脚本家の共通認識でもあった。

2) 企業誘致と教育戦略(中央権力とのパイプ構築)

冒頭にて1960年代・1970年代の政治的潮流を説明した。その対としてあるのが経済環境である。同書のなかでも1960年の島根の経済ついて触れている。(162ページ以降)

・企業誘致

本書「第二章 1970年代の木次線と地域」「(3)「持ち直し」の時代」(ページ102)で、島根県の企業誘致の施策と実績が紹介される。時代としては1960年代中期から後期、日本経済は高度成長期に向かい、世界の目はベトナム反戦へと向かう。

中学・高校を卒業すると首都圏へと就職する流れを県内にとどめる施策として働く場所の拡大と、島根の活性化を求め大手企業の工場誘致を推進する。事実、一時期功を成したと本書はインタビュー記事を紹介する。

社会はディスカバージャパンとなり、横田高校の修学旅行が故郷を見直そうという原点回避を行う時代であった。

・中央とのパイプ

本書では紹介されていないが、1966年、島根県は高校受験の学区制を全県で一つの大学区制へと変更する。市町村の枠に関係なく高校を受験できる「自由な選択」に見えるが、真の目的はそこではない。全県の優秀な中学生を松江の『進学校』に集め、東京大学から官僚かトップ企業に就職させ、島根と中央とのパイプづくりの要と成す、中期戦略だった。

1967年、一学年五百名の松江北高等学校で松江市以外の中学卒業生は約百名、全体の2割を占めた。安来地区からは50余名、大東地区からは成績上位10名が入学した。石見地方の益田や浜田からも、隠岐の島からの多くの入学者があった。1974年は、彼らが大学を卒業し就職した年である。

労働力流出を防ぎ消費経済を活性化する「企業誘致」と、中央とのパイプを形成する人材の育成(助成金の確保)、この二本柱が島根の成長戦略であった。今日、これだけで明るい未来は描けない。マーケテイング理論の中で「企業の使命」を「新規市場の創造」とする。新市場は一社では不可能である。新技術開発のイノベーションと企業間協力のマーケテイング戦略と実行が求められる。自治体も同様である。他の自治体と連携した新たな価値と文化の創造が求められる。その結果が地方創生となって表れる。

遺産の保護ではなく運営とコミュニケーションへ

本書の後半(3、4章)は、映画関係者と奥出雲の人たちとの出会いと交流(コミュニケーション)が紹介される。これこそが著者の作品意図である。

50年前の思い出話をしたのではない。映画製作の過程で示されたモノづくりの魂を奥出雲の地方創生に活かす問題提起である。ここでの「魂」とは、モノづくりとしての魂ではなく、人が出会いコミュニケーションを通して考え合う魂である。その魂に地方創生の未来がある。

例えば島根県も沢山ある国の助成金でつくった文化施設。

ほとんどの施設が閑散とし、展示品は陳腐化している。できた時からこうではない。当初は立派な展示品に沢山の人が来た。なぜ閑散としているか。人が来ないから。それは現象を述べているにすぎない。

閑散とするのは当初からの問題である、コンセプト(理念)への認識がなく、誰のためにがブアーで、なによりも運営体制を考えていない。極言すれば、当初から作れば人は来ると傲慢な発想に支配されていたのだ。これが「箱物」行政の体質である。

何を造るか(what/何を、how/どうやって)が先行し、なぜ作るのか(why/なぜ)を掘り下げず、誰のために(who)作るのかが曖昧(マーケテイング分析をしない)で、今年度の助成金確保と予算消化に集中する。もちろん持続するための運営体制や人材の確保、中長期戦略など検討しない。これがひところの造ることしか考えない「箱物造り」の考えだった。

映画『砂の器』はエピソードも含め、今では「箱物」だ(本書の1/2章)。大切なのはこの箱物をどう活用するかを考えるのではなく、「なせ」「誰のために」から検討し直すことである。筆者は、3/4章で映画関係者と奥出雲の人々との出会いと会話を紹介する。

『砂の器』の財産(箱物)を地方創生に活かすのは、「なぜこの映画は生まれたか」を語り合うことではなく、語り合うコミュニケーションの場の重要さを認識し、実行することである。

もう一つ例を紹介する。

「町の活性化は移住の拡大で、そのために制度や住宅などが必要だ」と耳にする。大切ではあるが、大きな勘違いである。制度や住居は「箱物」であり、全国至る所の自治体が宣伝する。こんなもので移住を決定しない。ではなにか、その町に暮らす人たちの生活観や生き様であり、そしてコミュニケーションの存在だ。本当に住みたいかは町の雰囲気でり、住民との関係である。移住者は「もの」ではない。「ひと」である。そして生活は「モノ」ではなく「コト」である。

筆者がコミュニケーションを語るその先には、奥出雲の地域活性化に何が大切であるか、過去の遺物となった『砂の器』を活用して語る情熱が見える。だからこそ、木次線を語り、企業誘致を語り、さいごに映画関係者と住民の交流を語ったのだろう。

本書は、奥出雲人や奥出雲を愛する人が、地域創生を検討する前の共通認識の学習資料として活用して頂きたい。もちろん、他の自治体でも。

最後に、著者の村田英治氏はNHKの『プロジェクトX』をプロデューサとして手掛けたと聞く。私が勤務したIT企業もいつか取上げられるかと楽しみにしていた。

この作品の素晴らしさは、「なにをしたか」(how/what)ではなく、「なぜするのか」(why)、「誰のためにするのか」(who)が徹底的に追及されたことだ。その観点こそが過去の思い出話ではなく、未来に向けての提案を示していた。

「ソリューション」を「問題解決」と語られる時代、私たちは「お客様とのコミュニケーションを通した問題の発見」と位置付けた。その意味でも『プロジェクトX』には随分勇気づけられた。しかし当社グループがとりあげられることはなかった。技術開発力があっても、未来に向けての「なぜ」「だれのため」が希薄だったのだろう。

本書には、この『プロジェクトX』制作の精神が貫かれている。変わらぬ創造者『魂』と生まれ故郷への愛に敬意を表し、つたない書評の締めとする。

PR

PR

新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫) 文庫 ラフカディオ・ハーン (著), Lafcadio Hearn (その他), 池田 雅之 (翻訳) ▼

セツと八雲 新書 小泉 凡 (著) ▼

瞬 単行本 河原 れん (著)▼

瞬 またたき [DVD] 北川景子 (出演), 岡田将生 (出演), 磯村一路 (監督) ▼

QRコードで聴く島根の民謡・労作歌 単行本(ソフトカバー) 酒井 董美 (著), 福本 隆男 (イラスト)▼

QRコードで聴く島根の民話 酒井 董美▼

随想 令和あれこれ 酒井 董美▼

僧侶はなぜ仏像を破壊したのか 古川順弘▼

「本」とともに地域で生きる 南陀楼綾繁▼

改訂新版 東京 わざわざ行きたい 街の本屋さん 和氣正幸▼

スイッチバック大全: 日本の“折り返し停車場” 江上 英樹/栗原 景▼

明治の津和野人たち:幕末・維新を生き延びた小藩の物語 山岡 浩二▼

時代屋の女房 怪談篇 村松 友視▼

あの頃映画 「時代屋の女房」 [DVD] ▼

『砂の器』と木次線 村田 英治▼

砂の器 デジタルリマスター 2005 [DVD] ▼

砂の器(上)(新潮文庫) 松本 清張▼

フジテレビ開局60周年特別企画「砂の器」オリジナルサウンドトラック▼

出雲国風土記: 校訂・注釈編 島根県古代文化センター▼

小泉八雲 日本の面影 池田 雅之▼

ヘルンとセツ 田渕 久美子▼

かくも甘き果実 モニク・トゥルン (著), 吉田 恭子 (翻訳)▼

出雲人~新装版~ 藤岡 大拙▼

出雲弁談義 単行本(ソフトカバー)藤岡 大拙▼

楽しい出雲弁 だんだん考談 単行本(ソフトカバー)藤岡大拙/小林忠夫▼

人国記・新人国記 (岩波文庫 青 28-1)浅野 建二▼

日本の未来は島根がつくる 田中 輝美▼

石見銀山ものがたり:島根の歴史小説(Audible) 板垣 衛武▼

出雲神話論 三浦 佑之▼

葬られた王朝―古代出雲の謎を解く 梅原 猛▼

島根駅旅 ─島根全駅+山口・広島・鳥取32駅▼

おとな旅プレミアム 出雲・松江 石見銀山・境港・鳥取 第4版▼

しじみ屋かわむら 島根県宍道湖産大和しじみ Mサイズ 1kg▼

神在月のこども スタンダード・エディション [DVD]▼

クレマチスの窓辺 [DVD]▼

RAILWAYS [レイルウェイズ] [DVD]▼

日本ドラマ VIVANT blu-ray 全10話 完全版 堺雅人/阿部寛 全10話を収録 2枚組▼