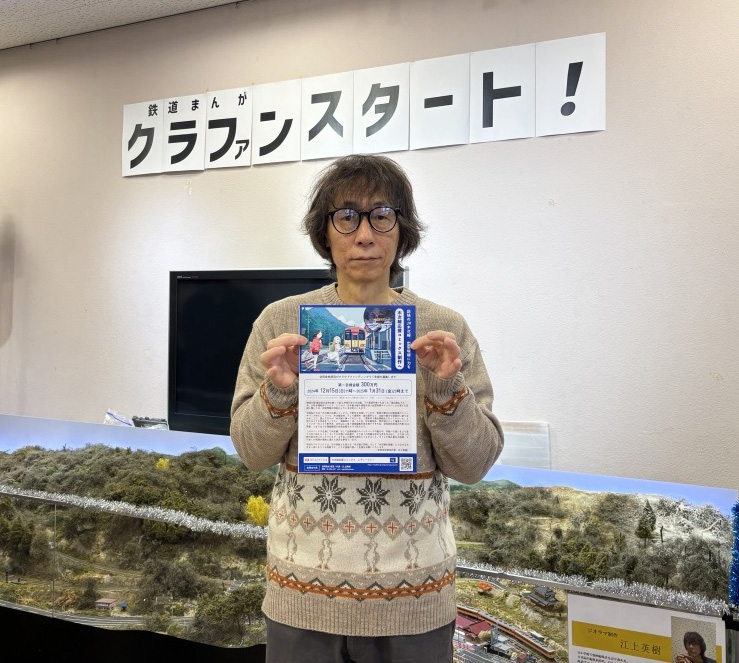

第1回 木次線まんが制作支援、締め切り迫る!-クラウドファンディング 1月31日、23時-

クラウドファンディング『窮地のJR木次線、出雲坂根に漫画で力を!木次線応援コミックス制作へ』の支援期限せまる。

皆の力をひとつに、そして願いを形に。クラウドファンディング期限が、1月31日、23時に迫りました。皆様の力と思いをください。

クラウドファンディング締切り迫る

支援募集期限は、2025年1月31日(金)午後11:00までです。

1月26日現在、支援総額は4,279,000円。支援者、256人です。

第一目標金額 は3,000,000円でしたが皆様の協力のもとクリア、NEXT GOALは 4,000,000円 にあらためられました。

残り8日。最後のご支援を呼びかけます。

支援内容、およびプロジェクトの詳細は、下記のサイトにアクセスして下さい。

窮地のJR木次線、出雲坂根に漫画で力を!木次線応援コミックス制作へ – クラウドファンディング READYFOR

https://readyfor.jp/projects/sakanecomic

コミックス完成予定日

コミックス完成は、木次線全通記念日の本年12月12日です。

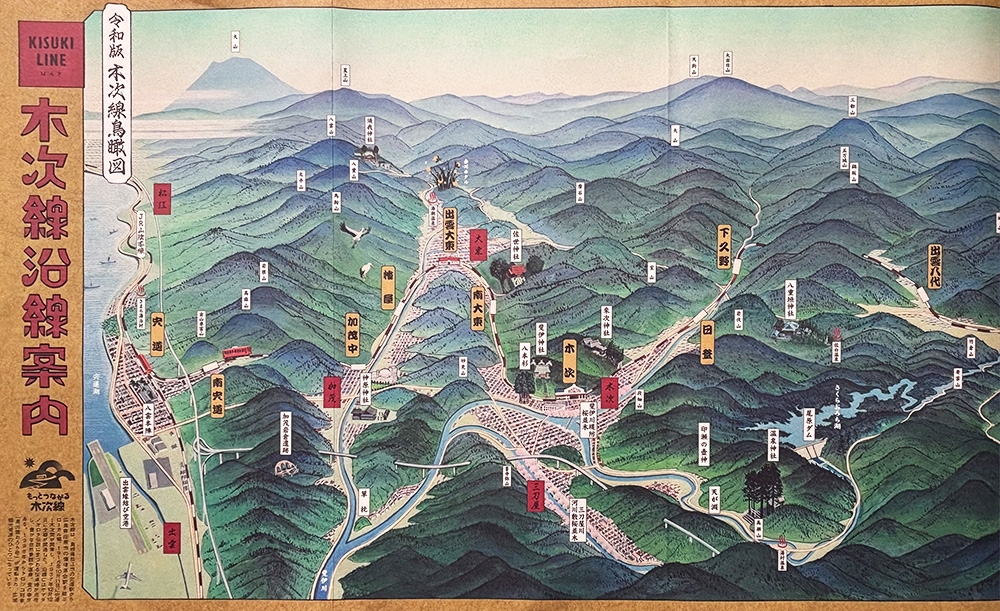

今から88年前の1937年(昭和12年)に宍道駅から備後落合駅までの全線が開通しました。開業は1916年(大正5年)10月11日です。

12月12日はコミックスの完成・配布日であるとともに、木次線継続の次の一歩の始まりでもあるのです。

待つだけでなく貴方の思い出を

コミックスは制作期間に入ります。当然、より良いもの、より楽しい作品になるよう、随時、関係者の皆さまは取材や調査を並行して行い、経過も報告されるでしょう。

私たちも完成をただ待つだけでなく、貴方も木次線の思い出を文章や写真や絵にして発信しませんか。コミックスのクラウドファンディングに間に合わなかった人でも木次線を思い、廃線を憂いる方なら誰でも参加できます。(『木次線の車窓から』仮称)

路線距離:81.9km、駅数:18(起終点駅含む)。

もちろん貴方の体験談だけでなく、両親から、おじいさんおばあさんから、はたまた明治生まれや大正生まれの方から聞いた話もオッケーです。写真や記念の品があれば一層思い出深い話になりますね。

皆様からの投稿を待っています。(メールでお送りください。島根国で文章を編集・校閲することもあります。ご了解ください)

旅の思い出

もちろん地元の方の思い出だけでなく、蒸気機関車やディーゼル車に乗って旅した方のお話も、船通山や吾妻山に登山するために来た方、仕事で出掛けられた方のお話もお待ちしております。

貴方の脳裏や心にどのように残ったのか、そして沿線の風景がどう映ったのか楽しみです。もちろん鉄道ファンの皆様の投稿も楽しみにしています。

思い出や夢を形に

廃線を悲しむのではなく、「木次線」や「全国の廃線」について考えてみましょう。

鉄道から「道」や「駅舎」、そして「人々との繋がり」を考えてみましょう。考えたことをみんなで検討する。そんな行為が木次線をより貴方の生活や生き方に近づけることでしょう。

木次線の問題を考えることは、交通手段の領域だけでなく、町の村の今後にも大きく影響するのです。地域の活性化の活動と関係しているのです。一つひとつを大切にする、その考えや行動が町おこしの原点であり、地域活性化のエネルギーです。

町や村の活性化とともに

住む人だけが人口ではありません。観光客も、旅人も、そして島根を愛するファンも含めて人口です。それを関係人口と呼びます。

町や村の活性化にも同じことが言えます。生活者だけでなく、島根を旅する人の生き様や考え方も地域の活性化に大きく付与するのです。大切なことは、いろんな人とつながり、新たな関係をつくり、そして今までにない新しい価値を創造することです。

木次線問題を町の再生と紐づけて考えましょう。

貴方が、貴方の家族か幸せになることは大切なことです。そしたら貴方の周りも幸せになることを考えましょう。それが活性化の第一歩です。

旅する人も自分の思い出だけでなく、この地にどんな貢献ができるのか、町のために何をすべきか問い返してみましょう。

住んでいる人も、旅する人がアクティブな島根ファンになるにはどう対応すべきか考えてみましょう。ひとりの活動は必ず相手の心に伝播するはずです。

地域館連携

宇宙から地球を見ても「国境線」は見えません。本来ないのですから。しかし、現実の政治や行政、そして経済活動や組織活動には見えない国境が明確に存在するのです。やっかいなことは、私たちの心や思考のなかに深く染み込んでいることです。

国境だけではありません。自治体の境界線も国境と同様に心や考えに根深く染み込んでいるのです。

自治体の境界には検問所がないだけに気づかないのです。しかし、なにかの議論の時に、なにかの利害関係の折に巨大な壁となって現れるのです。

木次線が走る島根県に広島県、そして松江市に雲南市に奥出雲町に庄原市。さらには木次線が走っていない町や村や人にも木次線の存在は風のように交わり、水のように寄り添い、そして光のようにふりそそいでいるのです、木次線の問題は。

それぞれが木次線の部分廃線の問題を共有して、共通の課題の中で「町の活性化」をとらえないと決して実りある成果を求めることはできないでしょう。

「あっちには金が落ちるが、こっちにはゴミだけだ」と、取材の折にいわれたことが幾度かあります。実際にそんな結果もあるでしょう。木次線の今はないトロッコ列車も特定の三駅には長時間停車していましたが、それ以外の駅は短時間でした。構内に店があるか無いかという「卵が先か鶏が先か」の言い争いではなく、全体としてどのように考え配分するか議論する必要があります。

あるいは旅行者の料金は高額にし、地元住民の通学通勤はこれまでの料金。そのかわり旅行者には新たなサービスを提供する。

不均等は絶対にあるのです。すべてを平等にはできません。しかし、目的・理念の共有の中で、配分の便宜や采配のコントロールはできます。そのためには自治体の、そして住民の境界線を越えた協業と活動が必須なのです。

あらたな文化と哲学誕生の契機に

偉そうなことを申し上げました。外部の者だからとご批判も聞こえます。でも、関係者が垣根を越えなくては、新たな運動も文化も生まれないのです。

その一歩が、今回のコミックスのクラウドファンディングの活動です。募集の期限は来ました。でも木次線問題や町の活性化は終わってはいません。まさに始まったところといってもいいでしょう。

垣根を越えて。それは木次線が与えてくれる新たな文化と哲学の誕生ともいえるでしょう。廃線という現象だけでなく、無形の財産でもある文化や哲学にも私たちは関心を寄せることが大切だと思います。そこに新しい町づくりの原理があると考えます。

PR

PR

新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫) 文庫 ラフカディオ・ハーン (著), Lafcadio Hearn (その他), 池田 雅之 (翻訳) ▼

セツと八雲 新書 小泉 凡 (著) ▼

瞬 単行本 河原 れん (著)▼

瞬 またたき [DVD] 北川景子 (出演), 岡田将生 (出演), 磯村一路 (監督) ▼

QRコードで聴く島根の民謡・労作歌 単行本(ソフトカバー) 酒井 董美 (著), 福本 隆男 (イラスト)▼

QRコードで聴く島根の民話 酒井 董美▼

随想 令和あれこれ 酒井 董美▼

僧侶はなぜ仏像を破壊したのか 古川順弘▼

「本」とともに地域で生きる 南陀楼綾繁▼

改訂新版 東京 わざわざ行きたい 街の本屋さん 和氣正幸▼

スイッチバック大全: 日本の“折り返し停車場” 江上 英樹/栗原 景▼

明治の津和野人たち:幕末・維新を生き延びた小藩の物語 山岡 浩二▼

時代屋の女房 怪談篇 村松 友視▼

あの頃映画 「時代屋の女房」 [DVD] ▼

『砂の器』と木次線 村田 英治▼

砂の器 デジタルリマスター 2005 [DVD] ▼

砂の器(上)(新潮文庫) 松本 清張▼

フジテレビ開局60周年特別企画「砂の器」オリジナルサウンドトラック▼

出雲国風土記: 校訂・注釈編 島根県古代文化センター▼

小泉八雲 日本の面影 池田 雅之▼

ヘルンとセツ 田渕 久美子▼

かくも甘き果実 モニク・トゥルン (著), 吉田 恭子 (翻訳)▼

出雲人~新装版~ 藤岡 大拙▼

出雲弁談義 単行本(ソフトカバー)藤岡 大拙▼

楽しい出雲弁 だんだん考談 単行本(ソフトカバー)藤岡大拙/小林忠夫▼

人国記・新人国記 (岩波文庫 青 28-1)浅野 建二▼

日本の未来は島根がつくる 田中 輝美▼

石見銀山ものがたり:島根の歴史小説(Audible) 板垣 衛武▼

出雲神話論 三浦 佑之▼

葬られた王朝―古代出雲の謎を解く 梅原 猛▼

島根駅旅 ─島根全駅+山口・広島・鳥取32駅▼

おとな旅プレミアム 出雲・松江 石見銀山・境港・鳥取 第4版▼

しじみ屋かわむら 島根県宍道湖産大和しじみ Mサイズ 1kg▼

神在月のこども スタンダード・エディション [DVD]▼

クレマチスの窓辺 [DVD]▼

RAILWAYS [レイルウェイズ] [DVD]▼

日本ドラマ VIVANT blu-ray 全10話 完全版 堺雅人/阿部寛 全10話を収録 2枚組▼