- 2025年9月29日

小泉八雲・セツ夫婦をモデルにした朝ドラ『ばけばけ』が始まる -本日(2025/9/29)、NHK朝ドラに映るのは明治の松江-

「第113作目の連続テレビ小説は、松江の没落士族の娘・小泉セツがモデルの物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語です。」(NHK公式サイトより)

「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」

『ばけばけ』のサブコピー、「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」

誰にとって「うらめしく」、「すばらしい」のか。それは小泉セツをモデルにした「松野トキ」(高石あかり)だろう。そこに投影されるのが、明治維新の大革命を経て落ちぶれ果てた武士階級の姿心や、あるいは傷心の果て来たラフカディオ・ハーン(トミー・バストウ)、さらには、大枚をはたき英語教師として呼んだ島根県知事(佐野史郎)と一年半で見送ることになる松江中学(松江高校)の学生たちだ。

なぜ「うらめしい」のか、なぜ「すばらしかった」のか。

「うらめしい」のが、近代化に翻弄される時代と貧困ならば、それは封建体制から近代化に向かう社会と文化の常である。「すばらしかった」が、働かない大家族の生活と生命を救ったラフカディオ・ハーンの雇用と、出会いから結婚(帰化)と『怪談』に代表されるセツと八雲の生活、作品の誕生なら、二人が松江を離れ熊本・神戸を経て東京に辿り着いたことかもしれない。

松野トキ(小泉セツ)がレフカダ・ヘブン(ラフカディオ・ハーン)と出会う切っ掛けとなる「雇用」を、どの様に表現するか楽しみだ。そこに、作品のコンセプトと展開が凝縮される。

記録された小泉八雲とセツの日々と、『ばけばけ』の一部の役どころを比較し、作品の楽しみ方を紹介する。

松野トキ(小泉セツ)髙石あかり

セツにとってのラフカディオ・ハーンとの出会いは、大家族を養う(生き抜くという意味と同意語)とともに、偏見と軽蔑、差別との忍耐と戦いでもあった。

松野トキにとってヘブンとの出会いはどうだろうか。現実の飢え、葛藤、迷いが、トキに作用したのだろうか。それとも現代風に恋する乙女から自立する女へと、個と個の出会いとしてまとめられるのだろうか。

朝ドラでは、ヘブンとの関係の前に、トキのお見合い相手として登場するのが山根銀二郎(寛一郎)だ。実際は結婚する(前田為二)。しかし働かない義父と義兄弟に下僕の扱いをうける銀次郎は、大阪へ蒸発する。それを追うセツ。これが『ばけばけ』でどのような心模様で描かれるか楽しみだ、これによって、トキ(セツ)の性格も変わってくる。家族を養うために封建思想を引きずるのか、それとも自立を目指す夢みる乙女なのか。

遊女なみ(さとうほなみ)の役どころも楽しみだ。吉原を描いた『べらぼう―蔦重栄華乃夢噺―』の表現思考が活かされるだろう。

8人兄弟の長女として、借金を背負った家族を養うために遊郭の遊女となる。強いられた運命に嘆くことなく、明るく前向きに生きる、なみ。没落して引っ越してきたトキを気にかけ、精神的に助ける。ある意味、なみの境遇と生き様は、トキにもあったかもしれない明治の一面でもある。

レフカダ・ヘブン(ラフカディオ・ハーン) トミー・バストウ

ギリシャで生まれイギリスで育ちアメリカに渡り、ジャーナリストとなり日本に来たラフカディオ・ハーン。『古事記』を学ぶことで古代日本の心を求め、また武士という精神と文化に憧れた。幼年期からもった母への悲しい思い出やアメリカでの失恋の傷心をどこまで引きずるか。彼の人生と旅路が、セツとの関りに重大な意味を落とす。ヘブンの生い立ちの描き方も重要だ。

そんなラフカディオ・ハーンが綴る叙事詩的な神々の都市「松江」の風景、求めてやまぬ武士階級の文化を、ドラマのなかでどのように描くか。しかし、トキを主人公にすると、見えてくる風景はトキの暮らした貧困の町・松江へと変貌する。食うことに必死な庶民。西の神々より、今日のしじみ。

ヘブンがトキに求めたものは怪談話以外に何があったのか。非常に楽しみだ。それを気付かせるのか阿佐ヶ谷姉妹の声の役どころだ。

池の蛙と蛇

声の出演で、トキとヘブンを見守る蛇と蛙が出る。 蛇の声が渡辺江里子(阿佐ヶ谷姉妹)、蛙の声が木村美穂(阿佐ヶ谷姉妹)。二人の役どころの設定に、作家のふじきみつ彦の才能とエンターテインメント性を楽しみにしたい。

池の蛙と蛇の話。小泉八雲の作品『知られぬ日本の面影』の「日本の庭」の章にエピソードとして紹介されている。

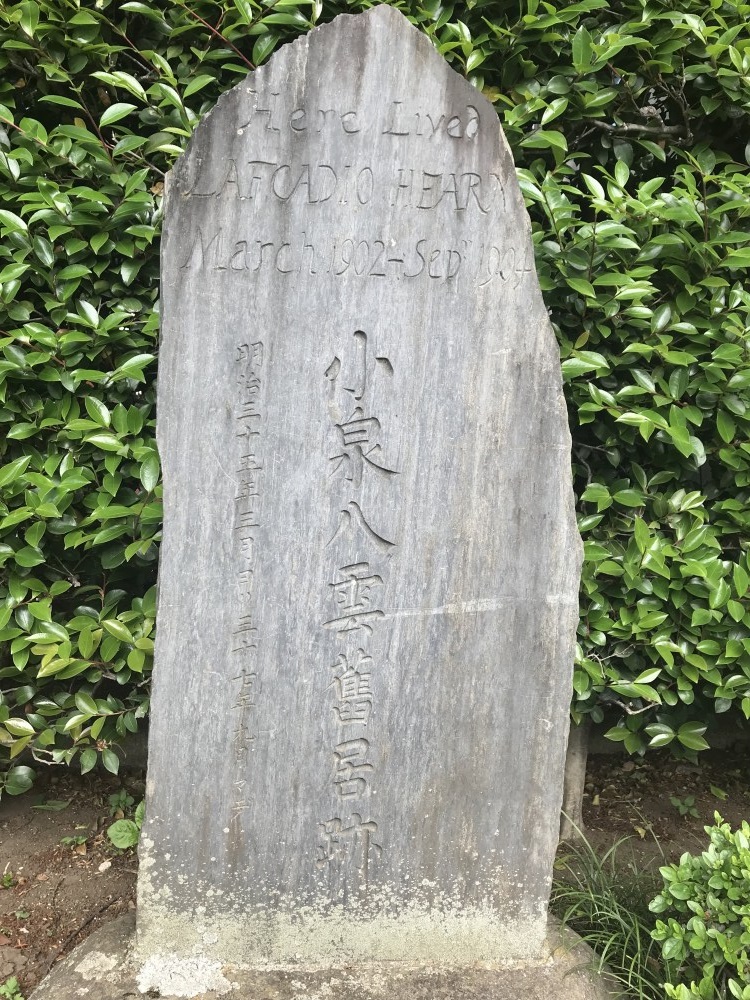

四部屋の平屋武家屋敷の蓮池にいる蛙。蛙を食べようと蔵の下から出てきた蛇。蛙の運命を憐れんで、自分が食べる鶏肉を蛇に与える小泉八雲。今でも旧居の小泉八雲が机から庭と池と蔵がよく見える。

他愛もない話だ。しかし、武家社会が崩壊しても、武士の思想的拠りどころであった朱子学の教えに従い、商い(商売)を侮蔑して働こうともしないセツの親・兄弟。そしてかつての栄光に夢みる親戚。働かない彼らを蛇にたとえるならば、不安と絶望のなかでもがき、極貧のなかで必死に生きているセツは、今にも蛇に食べられそうな蛙だ。

ラフカディオ・ハーンは帰化して(大変なことであった)小泉八雲となり、セツの家族や親戚の生活の面倒をみる。蛙を守るために蛇に鶏肉を差し出した小泉八雲を、生活費を求めに来る親に対応するセツを、阿佐ヶ谷姉妹が演じる蛇と蛙はどのように語るのだろうか。

気になる北川景子(雨清水タエ)

小泉セツは生後、間もなく稲垣家に養女として出され、再び小泉家に戻る。『ばけばけ』では、稲垣家が雨清水家として描かれ、雨清水傳の妻タエを北川景子が演じる。

この役どころが、非常に微妙で、意味深である。というより、松野家と雨清水家をどのような関係と位置で描くかによって、トキの生い立ちと考えが変わる。ただの親戚か、それとも、そこにはある種の差異があるのか。それによって、ヘブンの親戚や村落共同体への考え方も変わる。

雨清水タエに北川景子を抜擢したことに、ある種の期待をする。タエを古風で知性的な凛とした武家の女ではなく、凍土に伏しても生き抜く女として描き切るならば、あの時代の生きることの非情さと喜びが象徴される。

北川景子が瞬きもせずじっとみつめるとき、世間の風に栄華必衰が現れる。北川景子だから気になる『ばけばけ』の展開である。微かな期待をする。ただ役者のコメントを読む限り、凛とした武家の女として終わりそうだ。

おしまい

映画批評的なことを述べてしまった。しかし、今回は小泉セツをモデルにしたNHKの朝ドラである。小泉八雲や小泉せつ、二人に関わった人々のリアルな話ではない。物語を楽しもう。あわせて、小泉八雲が好きだったところの風景も。そして熊本も、神戸も、晩年の小泉八雲の苦悩を、セツの新たな日々も、どう描くのかも楽しみにしよう。もちろん、快適な朝の物語番組として。

PR

PR

新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫) 文庫 ラフカディオ・ハーン (著), Lafcadio Hearn (その他), 池田 雅之 (翻訳) ▼

セツと八雲 新書 小泉 凡 (著) ▼

瞬 単行本 河原 れん (著)▼

瞬 またたき [DVD] 北川景子 (出演), 岡田将生 (出演), 磯村一路 (監督) ▼

QRコードで聴く島根の民謡・労作歌 単行本(ソフトカバー) 酒井 董美 (著), 福本 隆男 (イラスト)▼

QRコードで聴く島根の民話 酒井 董美▼

随想 令和あれこれ 酒井 董美▼

僧侶はなぜ仏像を破壊したのか 古川順弘▼

「本」とともに地域で生きる 南陀楼綾繁▼

改訂新版 東京 わざわざ行きたい 街の本屋さん 和氣正幸▼

スイッチバック大全: 日本の“折り返し停車場” 江上 英樹/栗原 景▼

明治の津和野人たち:幕末・維新を生き延びた小藩の物語 山岡 浩二▼

時代屋の女房 怪談篇 村松 友視▼

あの頃映画 「時代屋の女房」 [DVD] ▼

『砂の器』と木次線 村田 英治▼

砂の器 デジタルリマスター 2005 [DVD] ▼

砂の器(上)(新潮文庫) 松本 清張▼

フジテレビ開局60周年特別企画「砂の器」オリジナルサウンドトラック▼

出雲国風土記: 校訂・注釈編 島根県古代文化センター▼

小泉八雲 日本の面影 池田 雅之▼

ヘルンとセツ 田渕 久美子▼

かくも甘き果実 モニク・トゥルン (著), 吉田 恭子 (翻訳)▼

出雲人~新装版~ 藤岡 大拙▼

出雲弁談義 単行本(ソフトカバー)藤岡 大拙▼

楽しい出雲弁 だんだん考談 単行本(ソフトカバー)藤岡大拙/小林忠夫▼

人国記・新人国記 (岩波文庫 青 28-1)浅野 建二▼

日本の未来は島根がつくる 田中 輝美▼

石見銀山ものがたり:島根の歴史小説(Audible) 板垣 衛武▼

出雲神話論 三浦 佑之▼

葬られた王朝―古代出雲の謎を解く 梅原 猛▼

島根駅旅 ─島根全駅+山口・広島・鳥取32駅▼

おとな旅プレミアム 出雲・松江 石見銀山・境港・鳥取 第4版▼

しじみ屋かわむら 島根県宍道湖産大和しじみ Mサイズ 1kg▼

神在月のこども スタンダード・エディション [DVD]▼

クレマチスの窓辺 [DVD]▼

RAILWAYS [レイルウェイズ] [DVD]▼

日本ドラマ VIVANT blu-ray 全10話 完全版 堺雅人/阿部寛 全10話を収録 2枚組▼