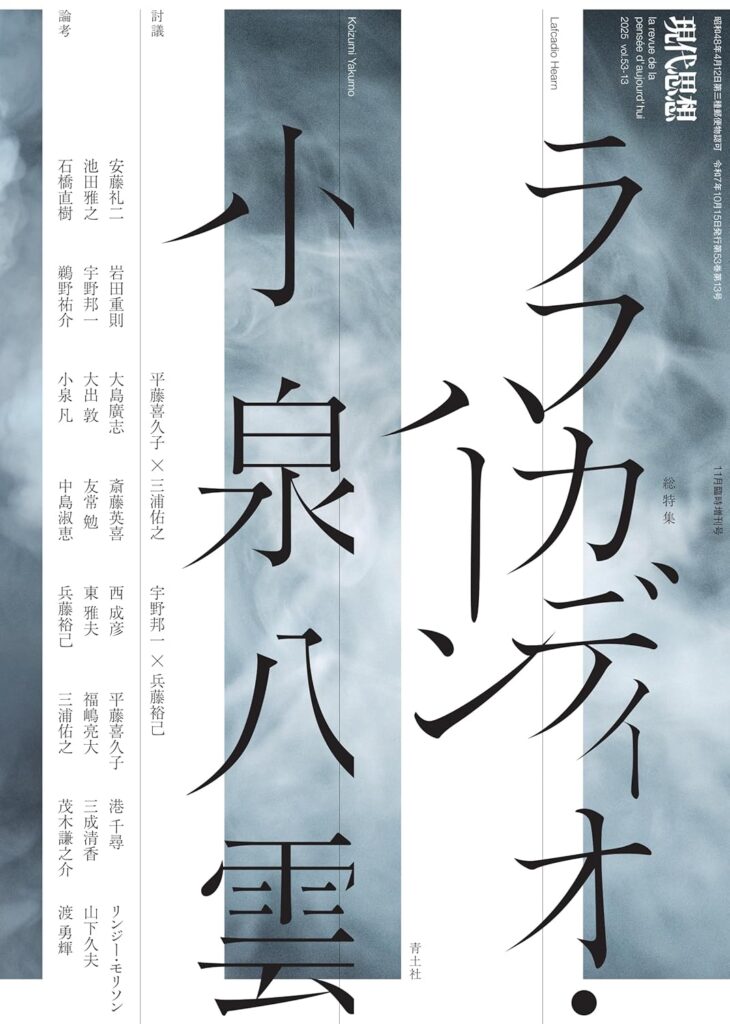

『ラフカディオ・ハーン/小泉八雲』現代思想増刊号

― 孤独と貧困と失意、放浪の先に家族がいた ―

書籍紹介

『現代思想』2025年11月臨時増刊号 『特集=ラフカディオ・ハーン/小泉八雲』。著者・小泉凡、三浦祐之ほか多数、発行・青土社、発行日・2025年10月14日、定価・2200円(税別)、B5。(文中・敬称略) 【購入する】

『現代思想』が切るラフカディオ・ハーンと小泉八雲

書店で見た時、「現代思想、お前もか」と正直ガッカリした。『現代思想2025年11月臨時増刊号 特集=ラフカディオ・ハーン/小泉八雲』の執筆・寄稿者でなく、現代思想の編集者でもない。当然、ラフカディオ・ハーン=小泉八雲でもない。それは、ご時世というブーム(流れ・雰囲気)に対してだ。

奇しくも、小泉八雲・小泉トキをモデルとしたNHK朝の連続ドラマ小説『ばけばけ』の放送を見た日だった。松野トキ(髙石あかり。後にラフカディオ・ハーンと結婚する小泉セツ)の生みの家(雨清水・ドラマ)が経営する機織り会社が倒産し、生みの父親(堤真一)が亡くなる。次週の予告でトキの見合い結婚の婿養子(寛一郎)が出奔(訣別)する。トキ生みの親(北川景子)とトキ育ての親(岡部たかし、池脇千鶴、小日向文世)の二家族が、さらなる赤貧と苦界の生活へとなる。

若者に限らず多くの人々の社会科学書籍離れのなかで、この特集を、なぜ『現代思想』が組むのか。これまでもカラー写真入りで特集してきた『太陽』(平凡社)や、『文学』なら理解できる。しかし、世界の思想界を扱う『現代思想』が、なぜ「ラフカディオ・ハーン/小泉八雲」を組むのか。奇をてらったのか、あるいはブームに乗ろうとするのかと、ついつい下衆の勘繰りをしたわけである。

NHK朝の連続ドラマ小説『ばけばけ』(2025年度下半期)

ドラマについては、『島根国』でも既に紹介したので、詳細は『おしらせ』の「小泉八雲・セツ夫婦をモデルにした朝ドラ『ばけばけ』が始まる」をご覧頂きたい。

9月初旬に松江を訪ねた折にも、市内は『ばけばけ』ブーム一色で、いたるところで放送に関する歓迎ポップ・商品と関連イベントの告知に遭遇した。これを機会に、一大観光ブームへと公民ともに願っておられることだろう。

天下のNHKの朝ドラ、そしてモデルは世界に誇る小泉八雲の奥さんになる小泉セツ。逆境にあっても夢をもち、明るく生き抜く女性を描き上げた朝ドラに、きっと多くの方が共感されることだ。

そんな便乗かと『現代思想』の表紙を見て思い手にしたわけである。ところが目次を追ううちにうがった考え方は霧散し、立ち読みに耽ってしまった。『現代思想』らしい全方位的な内容であった。

小泉八雲って誰?

「出雲弁って、最後なにを言っているのか分からない」と朝ドラを見た人に聞かれる。たしかに、曖昧な間延びした言葉が語尾に付け足される。「そげかね~」「なんでかね~」「そげだがー」。出雲弁というか松江弁を忠実に再現したのでしょう。ただちょっと綺麗すぎる感もする。また、松江の人は明るくてひょうきんなのと問われれば、苦笑いだ。

逆に、小泉八雲のどんな作品を読んだと問うと、ほとんどが沈黙する。読んでいないのだ。なかには「読んだことがないが、怪談話だろう」、「英語の副読本にあったな、雪女か、ムジナ」ぐらい。私の周りに限ったことだが、『知られぬ日本の面影』をあげる人は皆無である。

これが海外となればどうだろう。海外生活の経験もなく、海外の小泉八雲研究者(日本文学研究者も含む)との接点もないので分からないが、ノーベル文学賞受賞の川端康成や大江健三郎、あるいは夏目漱石や森鴎外、三島由紀夫や村上春樹より知名度があるとは思えない。

松江にいたのも一年半にも満たない。冬の寒さと、家族を養う高額給与を求めて熊本に行ってしまう。次に神戸に出、最後は東京帝国大学で教鞭を取る。ここで日本への帰化が認められ「小泉八雲」を名乗ることとなる。

ラフカディオ・ハーンは幼年期から少年期・青年期と、家族の愛に恵まれない流浪の孤独な男だった。

ギリシャに生まれるが、早くして両親と別れてイギリスで厳粛な大叔母に預けられ、寄宿舎で育つ。アメリカへと渡り、新聞社の記者となる。当時は認められなかった黒人女性と結婚するが離婚。チェンバレンの翻訳した『古事記』を読んでいたハーンは、生涯恋心を抱き続けた女性ジャーナリストのエリザベス・ビスランドの日本訪問の報告と助言を受けて日本へと旅立つ。

ハーンの生涯記やセツのハーンの思い出の文章を読むと思う。ジャーナリストとしてのラフカディオ・ハーンより、ハーンの家族観、女性観、結婚観が、冬の島根のどんよりとした雲のように覆いかぶさってくる。

『知られぬ日本の面影』の一章『神々の国の首都』を読むと浮かんでくる。家族を知らないハーンの日々、日本に行くことを薦めた憧れのビスランドへの思い、そして『古事記』の出雲国がセツの話す昔話と織り成される。それは、常に「庶民」という立場に視点を置こうとしたハーンの意思であったかもしれない。しかし、ハーンは金のために生きなくてはならなかった。それが家族でもあり、憧れた武士(下級)のなれの果てでもあった。

『現代思想』の特集『ラフカディオ・ハーン/小泉八雲』は独特の編集で構成される。小泉八雲の思考(思想)への洞察や小泉八雲が見た『古事記』の風景、さらに時代との関連など。一部若干の不満もあるが、多彩な視点から編集されている。

『ラフカディオ・ハーン/小泉八雲』目次

目次を紹介する。

小泉凡 ハーンと〈つながり〉の文学―現代にもとめられるアニミズム的思考

池田雅之 小泉八雲がめざしたものとは何か

斎藤英喜 怪談・心霊・神道―怪談の深層にあるもの

福嶋亮大 日本・絶滅・世界文学―ハーンにおける怪奇性の思想

(討議1)平藤喜久子×三浦佑之 ハーンの声に耳をすませる―見えないものや自分とは違うものとどう向き合うか

ハーン/八雲と出会う

東雅夫 妖怪と昆虫に魅せられた、永遠の放浪者・八雲

三成清香 ハーンと松江と小泉セツ

岩田重則 小泉八雲の墓―「田舎の淋しい小寺に埋めてください」

中島淑恵 ラフカディオ・ハーンの脳内宇宙―へるん文庫から見えてくるもの

ハーン/八雲が架橋するもの

平藤喜久子 神話学の辺境―ラフカディオ・ハーンの面影

西成彦 蟻の利他主義―ザッハー=マゾッホとハーン再考

大出敦 幻影の国―ラフカディオ・ハーンと祖霊崇拝

リンジー・モリソン ラフカディオ・ハーン、境界に生き

港千尋 ニュアンスについて―小泉八雲の色彩と効果

(討議2)宇野邦一×兵藤裕己 近代が捨てたものが、ハーンのなかにはある―声・身体・物語

反響する声、受け継がれる言葉

三浦佑之 ラフカディオ・ハーンの古事記を読む

鵜野祐介 ラフカディオ・ハーン「日本のわらべ歌」を読む

兵藤裕己 声と伝承―「耳なし芳一の話」、あるいはヴァン・ゴッホとアルトー

宇野邦一 声とハーン

大島廣志 「幽霊滝の伝説」の伝播―書承文芸から口承文芸へ

ハーン/八雲のまなざしを考える

友常勉 「俗謡三つ」―ラフカディオ・ハーンと被差別民

茂木謙之介 「神聖天皇」と「象徴天皇」のあいだ―ラフカディオ・ハーンをめぐるメタヒストリー試論

ハーン/八雲の内奥

安藤礼二 母なる海の洞窟

山下久夫 小泉八雲のなかにある異界

渡勇輝 逆立ちする幻影―ラフカディオ・ハーンと神智学

石橋直樹 ハーンにおける横文字の”Hirata”―合成された「死者」の〈顔〉としての国学

立ち読みでもしてほしい文章

小泉八雲の曾孫(ひまご)にあたる小泉凡の「ハーンと〈つながり〉の文学―現代にもとめられるアニミズム的思考」

曾孫という関係のなかにあって、研究者として、そして小泉八雲イズムの継承拡大としての「オープン・マインド」という概念が提示される。この視点が今の文化人類学とうまく融合することに期待したい。差異が生み出す新たな価値。

池田雅之「小泉八雲がめざしたものとは何か」

永く小泉八雲研究や書籍編集に携わってこられた池田雅之らしい紹介文である。これから小泉八雲を読もうとしておられる方は、是非、読んでいただきたい。

もっとも楽しかった文が次の討議である。

(討議1)平藤喜久子×三浦佑之「ハーンの声に耳をすませる―見えないものや自分とは違うものとどう向き合うか」

出雲王朝贔屓(勝手な判断)の古代史文学研究の三浦祐之と神話学の平藤喜久子による小泉八雲の「モノの見方・考え方」の紹介対談だ。

小泉八雲が『古事記』を手に出雲(島根半島)を歩いて見て感じたように、我々も小泉八雲の『知られぬ日本の面影』を手に訪ねてみようと提唱する。たしかに、面白い提案である。小泉八雲の視点と感性を真似てみようというわけだ。

朝ドラ『ばけばけ』で紹介されたが、八重垣神社の鏡の池。和紙の上に貨幣を置いて池に浮かべる。早く沈めば結婚は早い。池の奥まで行けば遠くの人と結婚する。ドラマでトキ(実在の名前はセツ)の浮かべた和紙はなかなか沈まず、奥まで進んで沈む。占いは「結婚相手は遠くの人で、晩婚」。

『知られぬ日本の面影』のなかでも八重垣神社の恋占いは紹介され、明治の頃からも流行っていた。そのころは汽車もなければバスもない。松江城あたりから歩けば、今でも二時間かかる。あの頃なら泥道と山道を着物と下駄で歩くからもっとかかる。楽な参拝ではない。そんなことも体感してほしい。

今は松江駅からバスで40分程の「加賀の潜戸」。着けば目の前に遊覧船が待っている。天候の悪い日は出航しないが、事前に電話で確認できる。小泉八雲とセツは出かける。そのころは海からしか行けない。二人は人力車で山越えし、途中から船で行く。もちろん天候が悪いとここで泊まるしかない。体力自慢の方なら自転車で行ってほしい。

美保関も小泉八雲が好んだところだ。当時は宍道湖から大橋川を抜けて中海に出て向かう。松江から道が出来る昭和でも船で美保神社参りをした。二人は人力車で行く。二人から見えた風景はどうだろうか。そして、二人を見る庶民の目と感覚はどうだろうか。そこが気になる。

美保関には恵比寿神話の教えで、かつては鶏の卵は食べなかった。卵が好きな小泉八雲は心配して尋ねる、卵はあるかと。鶏の卵はないがアヒルの卵はあると聞き安心するくだりがある。地元の人にはどう見えただろうか。

小泉八雲は庶民の視点を重視する。むしろ庶民に寄り添って見ようとする。しかし、と思いつつ特集を読む。難しい問題だ。文学者やフィールドワークの社会学者だけでなく、研究の存在理由を問い続ける文化人類学者の見解も欲しい特集である。

小泉八雲を多面的に知るには参考になる本である。通勤通学電車のなかで、あるいはランチ時に、それとも寝る前に読んでほしい。それぞれの環境と気分に合わせて好きなタイトルから。

おしまい 八雲会

最後に、そんな疑問を抱きつつ取材した記事を紹介する。

松江在住の小泉八雲研究団体「八雲会」の事務局長・内田融の「松江にとっての小泉八雲、小泉八雲にとっての松江」だ。当サイトにテキストと動画(YouTube)で掲載している。「小泉八雲の歩いた小径をたずねて」

八雲会は会報誌『ヘルン』の発行とともに多くの書籍も出版している。是非、ご覧頂きたい。地元ならではの研究者や愛好者の原稿や写真に出会う。そこに、小泉八雲がこだわりつづけた『庶民』の視点を探し求めることが出来るかもしれない。

八雲会サイト

https://yakumokai.org

PR

PR

新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫) 文庫 ラフカディオ・ハーン (著), Lafcadio Hearn (その他), 池田 雅之 (翻訳) ▼

セツと八雲 新書 小泉 凡 (著) ▼

瞬 単行本 河原 れん (著)▼

瞬 またたき [DVD] 北川景子 (出演), 岡田将生 (出演), 磯村一路 (監督) ▼

QRコードで聴く島根の民謡・労作歌 単行本(ソフトカバー) 酒井 董美 (著), 福本 隆男 (イラスト)▼

QRコードで聴く島根の民話 酒井 董美▼

随想 令和あれこれ 酒井 董美▼

僧侶はなぜ仏像を破壊したのか 古川順弘▼

「本」とともに地域で生きる 南陀楼綾繁▼

改訂新版 東京 わざわざ行きたい 街の本屋さん 和氣正幸▼

スイッチバック大全: 日本の“折り返し停車場” 江上 英樹/栗原 景▼

明治の津和野人たち:幕末・維新を生き延びた小藩の物語 山岡 浩二▼

時代屋の女房 怪談篇 村松 友視▼

あの頃映画 「時代屋の女房」 [DVD] ▼

『砂の器』と木次線 村田 英治▼

砂の器 デジタルリマスター 2005 [DVD] ▼

砂の器(上)(新潮文庫) 松本 清張▼

フジテレビ開局60周年特別企画「砂の器」オリジナルサウンドトラック▼

出雲国風土記: 校訂・注釈編 島根県古代文化センター▼

小泉八雲 日本の面影 池田 雅之▼

ヘルンとセツ 田渕 久美子▼

かくも甘き果実 モニク・トゥルン (著), 吉田 恭子 (翻訳)▼

出雲人~新装版~ 藤岡 大拙▼

出雲弁談義 単行本(ソフトカバー)藤岡 大拙▼

楽しい出雲弁 だんだん考談 単行本(ソフトカバー)藤岡大拙/小林忠夫▼

人国記・新人国記 (岩波文庫 青 28-1)浅野 建二▼

日本の未来は島根がつくる 田中 輝美▼

石見銀山ものがたり:島根の歴史小説(Audible) 板垣 衛武▼

出雲神話論 三浦 佑之▼

葬られた王朝―古代出雲の謎を解く 梅原 猛▼

島根駅旅 ─島根全駅+山口・広島・鳥取32駅▼

おとな旅プレミアム 出雲・松江 石見銀山・境港・鳥取 第4版▼

しじみ屋かわむら 島根県宍道湖産大和しじみ Mサイズ 1kg▼

神在月のこども スタンダード・エディション [DVD]▼

クレマチスの窓辺 [DVD]▼

RAILWAYS [レイルウェイズ] [DVD]▼

日本ドラマ VIVANT blu-ray 全10話 完全版 堺雅人/阿部寛 全10話を収録 2枚組▼