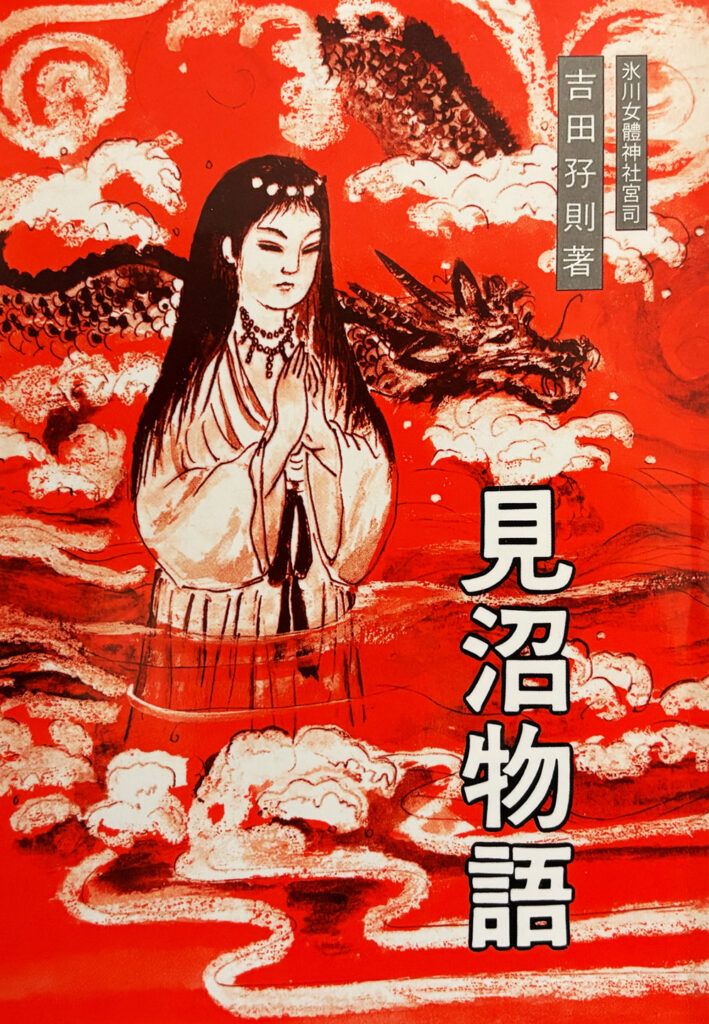

『見沼物語』吉田孜則(元氷川女體神社宮司)

― 見沼と水龍神、氷川神社三社と出雲の神々 ―

書籍紹介

『見沼物語』。著者・吉田孜則(元氷川女體神社宮司)、発行・氷川女體神社、製作・(株)さいたま出版会、発行日・令和2年8月1日、定価・800円(税別)、叢書サイズ。(文中・敬称略)

大宮の氷川神社は三社

関東地方中心に220社以上ある「氷川神社」。その総本山、武蔵一の宮の氷川神社(大宮駅から20分)。この頃、長い参道に並ぶ店がテレビ版組で紹介されることが多くなった。住みやすい町、横浜に続いて二位の大宮。何かと話題の町である。

ところで、次のような見方もある。大宮駅近くの武蔵一宮氷川神社を氷川男體神社と呼び、そこに見沼区の中山神社、緑区の氷川女體神社氷川神社をいれた三社をひとつにする。この三社はほぼ直線上に並んでいる。

当サイト『全国の出雲の神々』をご覧頂きたい。

「二十五回 武蔵一の宮氷川神社と見沼の海 1話 氷川神社三社と見沼の海と人びと」

それぞれの神社が祀る主神様は、すべて出雲に関わる神様だ。

・武蔵一宮氷川神社 須佐之男命(すさのおのみこと)

・中山神社 大己貴命(おおなむちのみこと・大国主命)須佐之男命と奇稲田姫命の六代子孫

・氷川女體神社 奇稲田姫命(くしいなだひめのみこと・須佐之男命の妻神)

氷川神社では12月10日に、十日市という酉の市を兼ねた大きなお祭りがある。是非、朝から出掛けられ三社を御参りして頂きたい。順番は、氷川女體神社―中山神社―氷川神社(氷川男體神社)で。最後は大宮駅前の南銀あたりで美味い埼玉の酒を飲み、須佐之男命が鳥髪山(船通山)の麓で退治した頭が八つに尾が八つの八岐大蛇(ヤマタノオロチ)の夢でもみて頂きた。

さて、今回推薦する書籍は、その八岐大蛇から連想する水龍伝説である。

見沼

見沼(みぬま)とは現在のさいたま市見沼区の区名ではなく、武蔵国、現在の埼玉県さいたま市(北区・大宮区・見沼区・浦和区・緑区)と川口市に存在した巨大な沼のことである。干拓され現在は「見沼田んぼ」と呼ばれている。

女體神社―中山神社―氷川神社(氷川男體神社)も見沼に接する所にある。

・縄文時代、見沼は海だった

縄文時代は奥東京湾が入り込み、浦和・大宮・上尾周辺には沢山の貝塚が多く残っている。弥生時代に入ると海岸線が後退し、多数の沼が繋がる広大な沼沢地となった。さらに岬や入江も多い複雑な地形だった。

・江戸時代、干拓と水害

江戸時代になると農作の拡大のために開発が始まる。しかし、広大な沼沢地の干拓は土を積むだけのことではなく、灌漑用水の確保など多くの課題を抱えていた。下流地域の部分的な成功は、上流地域での多大な水害や水没をまねき、収穫に大きく影響する。

米を経済の中心に置く江戸時代の経済体制は、農地の拡大は直接幕藩体制に影響を及す。それは生産者である農民へのしわ寄せとなり、重税と労働強制となった。

・戦前の見沼

1934年(昭和9年)、東京府は第三の貯水池として見沼田んぼ一帯を指定した。しかし、水没対象となる現在のさいたま市や上尾市や川口市の農民は反対した。1939年、日中戦争の激化により東京市は撤回する。

・現在の見沼

20世紀後半、埼玉県は見沼田んぼの保全に向けて動きだした。

1965年(昭和40年)「見沼田圃農地転用方針」を制定し、見沼地区の農地転用を禁止し開発行為を不可能とした。1995年(平成7年)「見沼田圃の保全・活用・創造の基本方針」を策定。急速な都市化のなかでも首都圏最大の緑地帯を保した。

是非、皆様の五感で体験していただきたい。広大な面積であり車を使いたいことだろう。そこは最小限としてトレッキングを兼ねて歩いていただきたい。

丘の上の氷川女體神社

氷川女体神社は広大な沼地であった見沼の近くの丘の上にある。

大木の生い茂る鬱蒼とした林のなかにある氷川女體神社は、周辺の広大な田畑や緑地の自然に包まれて静寂さとともに冷気さえ感じる。もしかして「水龍神」伝説にまつわる悲しみかもしれない。

あるいは、都市化のなかでなくなった「鎮守の杜」の本来の姿かもしれない。夕暮れ時に母の呼ぶ声に手鞠や相撲を止めて家路を急ぐ童の明日への思い。夕闇とともに訪れる叶わぬ思いを引きずる逢引きの狂おしい哀憐。それとも若集の押し殺した深き怒りの情念の渦巻き。そんな人間臭い情念さえも浄化する空間である。

遠く縄文時代、出雲の地より辿り着いた出雲族の群れ。追われた旅路の怨嗟の息吹か、それとも自ら旅立った希望の雄叫びか。

しばし佇みて心を開く。黙して見上げれば、葉の木漏れ日に笑みし瞳。息することも忘れ眺むるうちに魂は沼辺を彷徨う。そこは古のなか。我は姫か、龍か、それとも欲の男か、はたまた慄く民か。そして流しいでし出雲の民か。

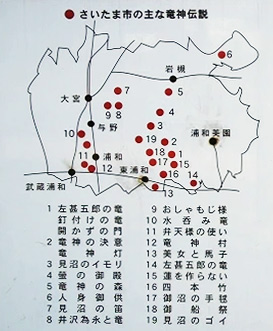

古くは見沼を船で神輿を渡御する「御船祭」が行われていた。しかし、享保12年(1727年)の干拓とともに「磐船祭」へと変わった。現在も境内には「磐船祭祭祀遺跡」が残っている。また神社の周辺には、龍神にまつわる様々な伝説が残っている。

そんな「水龍伝説」も開墾とそれに伴う水害と凶作のなかで苦しむ農民の心情でもあったかもしれない。

40周年記念事業

水龍伝説

さて、本書『見沼物語』の紹介をしよう。

八代将軍吉宗は見沼の大規模な埋め立てを計画、井沢弥惣兵衛を工事代官旗本勘定方として派遣した。実施されれば龍神祭りの沼がなくなってしまう。工事祈願に氷川女体神社を訪れた惣兵衛は、宮司と酒を酌み交わし語っているうちに寝入ってしまった。そこで見た不思議な夢の話である。

時代は『古事記』『日本書紀』のころに遡る。

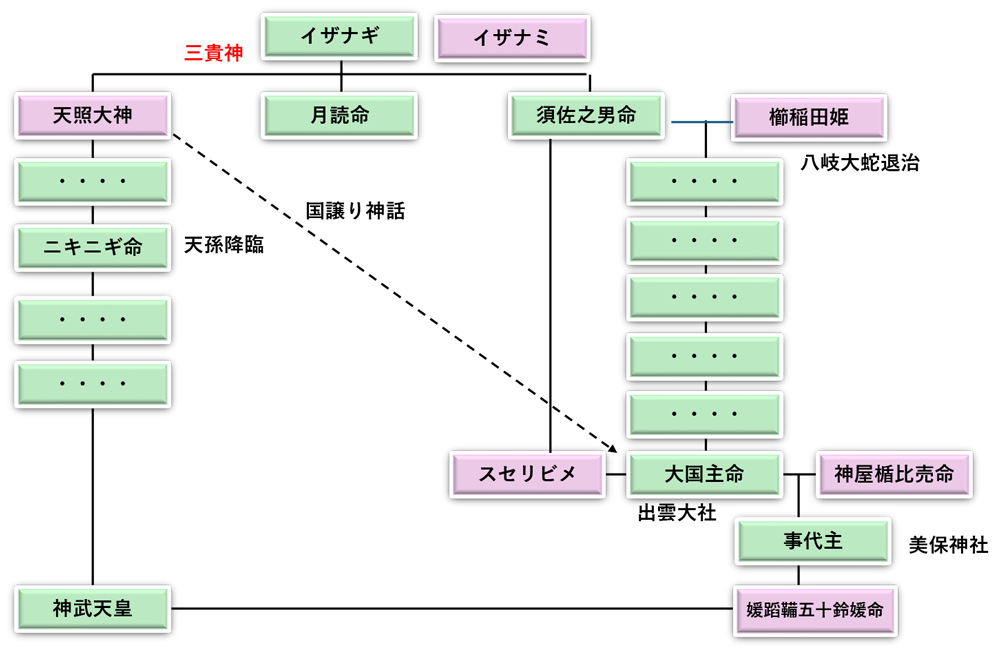

天照大神は「ここは我らが支配する国」と、大国主命より葦原の中つ国(出雲の国)を取上げた(国譲り神話)。天孫降臨したのが孫のニニギノミコト。その曾孫にあたる初代天皇・神武天皇の頃である(神武天皇の妻は、大国主命の子神・事代主の娘神にあたる)。

斎皇女(いつきのみこ・天皇の代理として神社に仕えた未婚の皇女)として、見沼の神社に仕えた第四皇女の久久里媛(ククリヒメ)。

沼の畔でおこもりをしていると、水面が波立ち、水龍が渡って行くのが見えた。まもなく御子を宿され、双子の女の子をお生みになった。先に生まれた方を妹とし「多伎姫(たきひめ)」、姉を「伊津姫(いつひめ)」と名付けた。それから間もなくして久久里媛は、娘達に辞世の言葉を残し亡くなられた。

「夫と言うべき神は、顔立ちの良い男らしい丈夫な方でした。私の可愛い子供よ。これから先は決して祭りを途絶えさせてはなりません。見沼が永遠に続く限り、水はいっぱいに溢れ、ますます栄えていくことをお祈りします」

二人の娘はすくすくと育ち、姉は朝廷から斎王(いつきのみこと)に任命された。妹は姉を妬みながらも儀式を欠かず、いつか会える神(水龍神)を待つ。

そこに現れるのが「多伎姫」を恋した地元の長の息子「手留彦(てるひこ)」だった。手留彦は弓矢にトリカブトを塗り、殺害するチャンスを待つ・・・

このあたりにしておきましょうか。

続きは是非、買い求めてお読みいただきたい。水龍神に嫉妬した男の話が続きます。

おしまい

自然と古を残しつつも荒涼とした見沼をぶらつき、氷川女體神社―中山神社―氷川神社(氷川男體神社)を歩く。大宮駅前の大衆酒で、煮込みをつつきビールを飲む。古代、なぜ、出雲の民がここにやって来て、何を目当てに住み着いたかを考える。

出雲の民と水龍神は別物か。あるいは山の民であった「八岐大蛇」を、海の民(あるいは沼の民)置換えたのか。

東北新幹線を見、問う。なぜ、出雲族は蝦夷まで進まなかったのかを。

征夷大将軍・坂上田村麻呂との戦いに降伏した蝦夷の阿弖流為(アテルイ)は、京の都に連れてこられて無慈悲にも殺害された。あわせて意宇(松江市風土記の丘あたり)にも多くの蝦夷の民が俘虜として送られた。

さいたま市は、というより見沼は謎めいている。伝説の水龍神が、どうしても八岐大蛇伝説に繋がる。

奇(櫛)稲田姫命に横恋慕した八岐大蛇。八岐大蛇を退治し、尾から草薙剣を取上げ、奇(櫛)稲田姫命を妻とした須佐之男命。そんな八岐大蛇退治の場所の山を、船の通る山と書き「船通山」とよび、そこから流れる川を「斐伊川」(ひいかわ)という。

謎は謎を呼ぶ。

井上香都羅著『みむろ物語―見沼と氷川女体神社を軸に―』(発行・さいたま出版会・四六判・平成29年4月11日・2315円)がある。あわせて読んで頂きたい。

PR

PR

新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫) 文庫 ラフカディオ・ハーン (著), Lafcadio Hearn (その他), 池田 雅之 (翻訳) ▼

セツと八雲 新書 小泉 凡 (著) ▼

瞬 単行本 河原 れん (著)▼

瞬 またたき [DVD] 北川景子 (出演), 岡田将生 (出演), 磯村一路 (監督) ▼

QRコードで聴く島根の民謡・労作歌 単行本(ソフトカバー) 酒井 董美 (著), 福本 隆男 (イラスト)▼

QRコードで聴く島根の民話 酒井 董美▼

随想 令和あれこれ 酒井 董美▼

僧侶はなぜ仏像を破壊したのか 古川順弘▼

「本」とともに地域で生きる 南陀楼綾繁▼

改訂新版 東京 わざわざ行きたい 街の本屋さん 和氣正幸▼

スイッチバック大全: 日本の“折り返し停車場” 江上 英樹/栗原 景▼

明治の津和野人たち:幕末・維新を生き延びた小藩の物語 山岡 浩二▼

時代屋の女房 怪談篇 村松 友視▼

あの頃映画 「時代屋の女房」 [DVD] ▼

『砂の器』と木次線 村田 英治▼

砂の器 デジタルリマスター 2005 [DVD] ▼

砂の器(上)(新潮文庫) 松本 清張▼

フジテレビ開局60周年特別企画「砂の器」オリジナルサウンドトラック▼

出雲国風土記: 校訂・注釈編 島根県古代文化センター▼

小泉八雲 日本の面影 池田 雅之▼

ヘルンとセツ 田渕 久美子▼

かくも甘き果実 モニク・トゥルン (著), 吉田 恭子 (翻訳)▼

出雲人~新装版~ 藤岡 大拙▼

出雲弁談義 単行本(ソフトカバー)藤岡 大拙▼

楽しい出雲弁 だんだん考談 単行本(ソフトカバー)藤岡大拙/小林忠夫▼

人国記・新人国記 (岩波文庫 青 28-1)浅野 建二▼

日本の未来は島根がつくる 田中 輝美▼

石見銀山ものがたり:島根の歴史小説(Audible) 板垣 衛武▼

出雲神話論 三浦 佑之▼

葬られた王朝―古代出雲の謎を解く 梅原 猛▼

島根駅旅 ─島根全駅+山口・広島・鳥取32駅▼

おとな旅プレミアム 出雲・松江 石見銀山・境港・鳥取 第4版▼

しじみ屋かわむら 島根県宍道湖産大和しじみ Mサイズ 1kg▼

神在月のこども スタンダード・エディション [DVD]▼

クレマチスの窓辺 [DVD]▼

RAILWAYS [レイルウェイズ] [DVD]▼

日本ドラマ VIVANT blu-ray 全10話 完全版 堺雅人/阿部寛 全10話を収録 2枚組▼