『松本清張が「砂の器」を書くまで』山本幸正

― 新聞連載小説か、書籍か、映画か、それぞれの世界 ―

書籍紹介

『松本清張が「砂の器」を書くまで―ベストセラーと新聞小説と一九五〇年代』。著者・山本幸正。発行・株式会社早稲田大学出版部。発行日・2020年1月30日、定価・4,000円(税別)、A5。(文中・敬称略) 【購入する】

■はじめに

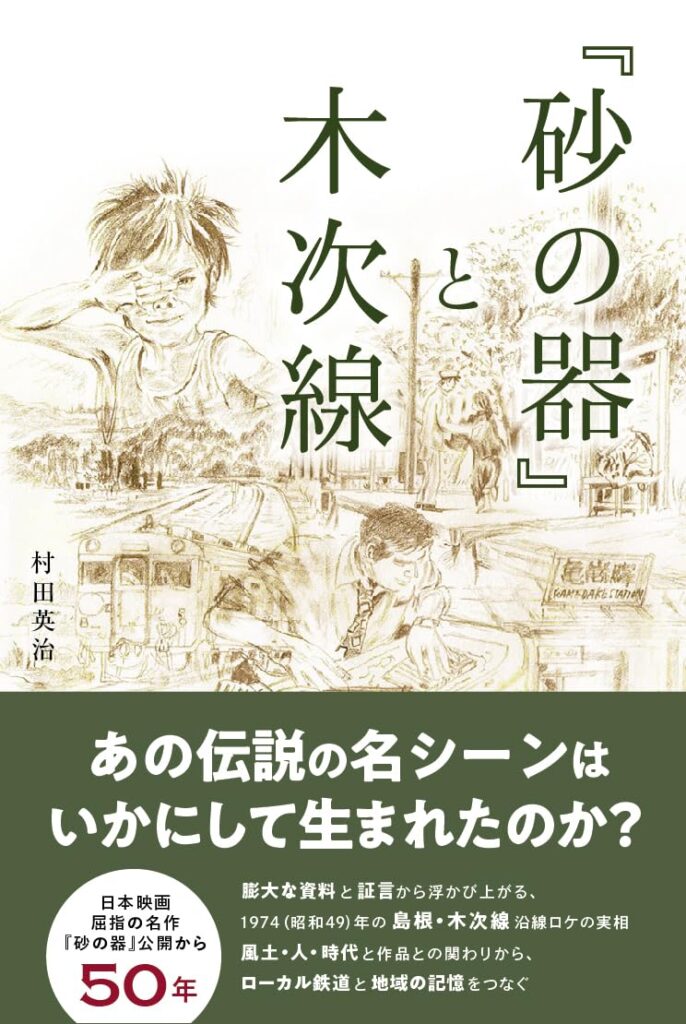

11月8日(2025年)、首都圏在住の奥出雲町出身者と関係者・ファンの集まり『東京奥出雲会』が、70余名の出席のもと開かれた。目的である親睦と情報交換の一環として、このコーナーでも紹介したが奥出雲町八川生まれの村田英治の「『砂の器』と木次線」を販売し、完売した。参加者の故郷への思いの深さをしみじみ感じた次第である。

さて、これを機会にあらためて書籍『砂の器』(新潮社刊)を読んだ。映画は昨年(2024年)12月、木次線継続を求める『木次線まつり』(JR木次駅前)で鑑賞した。正直に言えば、初めて読んだときの、また鑑賞した時の感動はまったくなかった。むしろ「俺はなぜ、感動したのだろうか」と思った次第である。

第一の理由は、後半二十分の音楽「宿命」(作曲・菅野光亮)に感性が引きずられ、作品の構成を過大評価して記憶に押しとどめていたのではと推測する。そのあたりを『松本清張が「砂の器」を書くまで』を通して考えると、記憶の思い違い、本と映画のボタンの掛け違いが理解できる。

■『砂の器』とアンチ巨人

『砂の器』が『読売新聞』の夕刊に連載されたのが1960年5月17日から翌年の4月20日まで。『砂の器』の舞台となった仁多郡亀嵩(現在の奥出雲町)地区に限らず島根県には夕刊がなかったので朝刊連載だと想像する。

わが家は物心ついたころから『朝日新聞』だった。ある日、父親と母親が新聞購読のことで口論していた。「新聞なんかどこも同じだがね。二紙(にす)も取らんでええけん」

中学の教頭であり、郷土史家でもあった父にとって、亀嵩地区を取り上る『砂の器』は話題として必読だっただろう。登校前に読み終えたくて、母に相談することなく定期購読したのだ。母と一緒に、読売ジャイアンツが大嫌いな私(南海ホークスファン)も反対した。それはクラスの男ども全員が巨人ファンであったことへの腹いせでもあり、読売新聞が配達されることによる彼らか受ける嘲笑に耐えられなかったからだ。その後どうなったか、まったく覚えていない。弁当箱が読売新聞で包まれることはなかった。父のことだ、自ら新聞配達所に出向くか、学校に届けさせただろう。

高校時代の読書会で『砂の器』が取り上げられた時も欠席した。「君の故郷の話なのに、なぜ参加しないの」(あの頃、ちょいと知的な場では、君と呼び、親しくなると名前で呼ぶ女史がいた)と誘われたが、青春真っただ中の17の少年が「ジャイアンツ嫌い」を理由にするには気恥ずかしく、屁理屈を付けたと思う。坊主憎けりゃ袈裟まで憎いということだ。

■『砂の器』の書籍化・映画化

『砂の器』の連載が終了した翌年の1961年7月に、光文社からカッパ・ノベルスとして刊行され、一躍話題の作品となった。現在、手にする新潮文庫は、1973年4月の発刊。映画化も1974年のことである。

アンチジャイアンツの私が読んだのも、上映後の周りの評判を聞いてからのことであった。まず読んで見に行ったのではなかろうか。新聞連載から十余年という時を経ての読書であった。

「2009年に生誕百年を記念して、新潮社が出したリーフレット『新潮文庫 松本清張の本 解説目録』によれば、新潮文庫版『砂の器』は売上部数第一位である。(略)第一位、砂の器上下4,364,000部」(第一章全国紙の新聞小説への挑戦、200頁)。

ちなみに、この年に最も売れた書籍が村上春樹の『1Q85』で約860万部である。

さて、書籍と映画を比較してどう感じたか。正直、本は面白くなかった(あくまでも私見)。基本、真逆である。原作が面白く、映画は不評である。ところが、こと『砂の器』では映画が圧倒的に面白い。それは最後20分の音楽と映像の効果だろう。

ロックとともに冨田勲のシンセサイザーに陶酔し、音楽の力というものに驚きを感じていた。クラシック音楽の総体が創り出す感動とは異なる、えぐる力、響く力、狂おしい感覚というものだろう。もちろんクラシックにも狂おしいほどの瞬間の間がある。

映画より原作が面白くない。小さな出版社でアルバイトをしていたころだ。それが活字と映像の差かと、書籍の販売部数の下降の理由にもした。中小の社会科学系出版社の敏腕編集者が、新興のアカデミック出版社に引き抜かれていく。ただ活版活字を並べる書籍ではない、アカデミックな企画やデザインの書籍の時代だと。それが写研の写植文字からモリサワの写植文字への移行へと繋がった。

村田英治著「『砂の器』と木次線」に、1965年生まれの著者が小学三年生の1974年8月にロケに遭遇している。家の近くの八川駅に「亀嵩驛」の看板が掛けられ、そこで丹波哲郎にサインを強請った経緯が綴られている。

■時代は変わる

・新聞小説

「僕も真剣です。毎日読者を飽きさせずに読ませるのは相当の工夫を要します。ですから新聞の持つ機能をフルに活用できるようにしてください」(202頁)と松本清張は、連載時に編集を担当した山村亀二郎に伝える。松本清張53歳のときである。

「『砂の器』は「国電蒲田駅の近くの横丁だった」という一文から語り出される。主語を欠いた一文によって読者は、情報が十全には伝えられていないことをすぐさま感知する。空白のまま残された「何が」充填すべく、読者は先へ先へと進もうとする」

新聞小説としての仕掛けと特徴が順次紹介される。

一回千字から千六百字。そこに関連した挿絵が入る。だいたい百回から三百回で終了する。もちろんだらだら続けるのではなく、期間ごとの区切りも必要だ。ときには視点も変わることもある。サスペンスの語り、そして新聞購読者の生活のリズム感。ときにはリアリズム追求する形で難解な専門文が続く。すべて読売新聞購読の読者を飽きさせないためだ。『砂の器』は、こうした新聞連載の特徴を生かしてすすむ。

合わせて重要なポイントは、『砂の器』は書籍あっての購入読者ではない。新聞(読売新聞)あっての読者である。連載小説は、新聞の購読者ありきの構成と表現、展開となる。

朝日新聞の読者ではない。1960年代、発行部数一位を誇る朝日新聞。その読者層は、都市部のホワイトカラー層で管理職・上級技術者、高学歴・高収入。「天声人語」は大学入試試験の問題として出題される資料のひとつだった。

読売新聞は、朝日新聞を追い抜けと全国展開を目指し、どちらかというと体制寄りで、保守的な庶民が好む多彩な記事を旨としていた。なによりも拡販は、読売ジャイアンツと購読契約特典サービスを特徴とした。(当時としておく)

この層に嫌われては連載が続かない。松本清張も、担当編集者も肝に銘じた。さらに、「新聞を読み、難解な文章にうんざりする今西(刑事・丹波哲郎)に同調できる人びとだった」(222頁)

・映画化(シナリオ制作)

「脚本家の橋本忍は、松本清張の『砂の器』を映画化するにあたって、『一年間連続の新聞小説の原作の贅肉を削ぎ落し、咀嚼し、解体した上で、映画に再構築』したという」(223頁)

「『贅肉』をそぎ落とされ『再構築』された物語が、それ以降少なくても映像の世界では、公認公定の物語として流通するようになった」

「原作のある脚本の醍醐味は、原作を大幅に改作することで、その神髄をいっそう浮きあがる。(中略)しかしこの『砂の器』こそ、その極致と断言できる」

それが多くの人々が認識する『砂の器』だ。監督・野村芳太郎、脚本・橋本忍と山田洋次と関係者。映画で表現した対象者は、読売新聞の読者ではない。それ故に、松本清張の作品とはまったく異なる映画作品が出来上がった。

松本清張は島根という地域に、そして文化に、さらには中国山地の奥出雲地方(かつては仁多郡)にどのようなイメージを持っていたのか。晩年の古代史研究に、松本清張のもうひとつの顔を見る。(松本清張の父は、奥出雲から車で行くと船通山・中国山地を越した鳥取県日南町に生まれる。記念碑がある)

村田英治「『砂の器』と木次線」は、松本清張の『砂の器』ではない。監督・野村芳太郎、脚本・橋本忍と山田洋次と役者・緒形拳たちの『砂の器』である。

新潮文庫の『砂の器』は今でも売れ続けている。それは映画を観て、あるいは話題を聞いて読むのではなかろうか。映画の後半の音楽と映像、そしてズーズー弁(東北弁と仁多弁・出雲弁)を小説ではどのように表現したか。あくまでも音という表現の再確認であり、話の本質の確認ではない。そして、私のような層は失望する。

■なぜ、表現するのか

映画化にあたって贅肉として判断された箇所、削ぎ落された箇所、それは何処で、そしてなぜか。削ぎ落すことでどう変化したか。さらには映画化にあたって十年の月日が流れしているが、その間に変化した国民の意識と世相、さらには思想。それと対比してどうであったか。

十年という隔たりは10年という時の幅ではなく、60年代は激動の時代であり、高度成長期の時代でもあった。折しも第一次東京オリンピックに向けての準備と第一次大阪万博の過程であり、60年安保から70年安保への時代でもあった。

「音楽監督を務めた芥川也寸志は、次のように回顧している」(254頁)とCD『芥川也寸志の世界』を引用する。長くなるが転記する。

「商業主義っていう点から言うと、『砂の器』なんかがいい例だと思います。あの時は、はつきり、売れる音楽を作ろうって意識しましたね。松本清張さんの原作では、主人公が電子音楽の作曲家なんですね。野村監督と話して、とにかく、売れる音楽を作りましょうって、・・・・それで、ポピュラーの作曲家に変えて・・・あのLP、たぶん、10万枚以上売れているはずですよ」(254頁)

筆者はつづける、「音楽監督のもくろみの通り、作曲を担当した菅野光亮が提供したのは、ラフマニノフのピアノ協奏曲ばりにメロディアスな、前衛(小説では)とは無縁の楽曲だった。目標とされた『売れる音楽』は十二分に実現された・・・「売れる音楽」に導かれた映画『砂の器』は、清張の『砂の器』とはもはや似て非なるものである」(254頁)

あらためて映画『砂の器』の監督スタッフに、「ブラボー」と一人スタンディングオベーションをしたいところである。

私が感動したのは、父が母に隠れて購入して読んだ読売新聞の連載小説『砂の器』ではなく、映画『砂の器』の「売れる音楽」だった。野村・芥川両監督の手の平で踊らされたのである。

振り返れば映画には、根拠なき飛躍があり、こんなことで犯人と断定されるのか、奇跡が奇跡を呼ぶ仕掛けが多すぎた。あれは名作映画ではなく、娯楽映画であった。

しかし、私を含め多くの人々は映画『砂の器』を見るだけで、松本清張の『砂の器』は名作だと嘯いていたのだ。

■締めとして、役者とは・・・

さて、新聞連載小説『砂の器』と似て非なる映画『砂の器』であり、「商業主義」の音楽に感動した私たちであるが、ひとつ「『砂の器』と木次線」の著者である村田英治のシンポジュウムでの話の概要を紹介しよう。

ロケ期間中、映画関係者や俳優の緒形拳は地元の人たちと毎晩飲んだ。その飲み方は大変なものだった。その夜も緒形拳は泥酔した。翌朝、緒形拳は飲んだ家の女将さんを訪ね、出雲弁を話し、それが完璧かどうか尋ねた。緒形拳は飲みながら地元の方言を吸い取ろうとした。むしろ泥酔するからこそ、地元の人は遠慮なく方言を話し、そして緒形拳は酒とともに五感に「仁多弁」(出雲弁)を血肉化したのだ。この狂気こそが映画『砂の器』に仕上げたのだ。役者魂というか、昭和という時代のリアリズムを見る。

映画『砂の器』、新潮文庫『砂の器』に接するときは、映画と書籍の背景を分析した山本幸正著『松本清張が「砂の器」を書くまで』と、あわせてロケの背景を紹介した村田英治著「『砂の器』と木次線」をご覧頂きたい。

最後に、『松本清張が「砂の器」を書くまで』の著者・山本幸正の書籍作成の意図や編集者のコンセプトから大きく逸脱した書評となった。これは、島根を原点に「人と人のつながり」を旨とするwebサイト『島根国』の特徴としてお許しいただきたい。

PR

PR

新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫) 文庫 ラフカディオ・ハーン (著), Lafcadio Hearn (その他), 池田 雅之 (翻訳) ▼

セツと八雲 新書 小泉 凡 (著) ▼

瞬 単行本 河原 れん (著)▼

瞬 またたき [DVD] 北川景子 (出演), 岡田将生 (出演), 磯村一路 (監督) ▼

QRコードで聴く島根の民謡・労作歌 単行本(ソフトカバー) 酒井 董美 (著), 福本 隆男 (イラスト)▼

QRコードで聴く島根の民話 酒井 董美▼

随想 令和あれこれ 酒井 董美▼

僧侶はなぜ仏像を破壊したのか 古川順弘▼

「本」とともに地域で生きる 南陀楼綾繁▼

改訂新版 東京 わざわざ行きたい 街の本屋さん 和氣正幸▼

スイッチバック大全: 日本の“折り返し停車場” 江上 英樹/栗原 景▼

明治の津和野人たち:幕末・維新を生き延びた小藩の物語 山岡 浩二▼

時代屋の女房 怪談篇 村松 友視▼

あの頃映画 「時代屋の女房」 [DVD] ▼

『砂の器』と木次線 村田 英治▼

砂の器 デジタルリマスター 2005 [DVD] ▼

砂の器(上)(新潮文庫) 松本 清張▼

フジテレビ開局60周年特別企画「砂の器」オリジナルサウンドトラック▼

出雲国風土記: 校訂・注釈編 島根県古代文化センター▼

小泉八雲 日本の面影 池田 雅之▼

ヘルンとセツ 田渕 久美子▼

かくも甘き果実 モニク・トゥルン (著), 吉田 恭子 (翻訳)▼

出雲人~新装版~ 藤岡 大拙▼

出雲弁談義 単行本(ソフトカバー)藤岡 大拙▼

楽しい出雲弁 だんだん考談 単行本(ソフトカバー)藤岡大拙/小林忠夫▼

人国記・新人国記 (岩波文庫 青 28-1)浅野 建二▼

日本の未来は島根がつくる 田中 輝美▼

石見銀山ものがたり:島根の歴史小説(Audible) 板垣 衛武▼

出雲神話論 三浦 佑之▼

葬られた王朝―古代出雲の謎を解く 梅原 猛▼

島根駅旅 ─島根全駅+山口・広島・鳥取32駅▼

おとな旅プレミアム 出雲・松江 石見銀山・境港・鳥取 第4版▼

しじみ屋かわむら 島根県宍道湖産大和しじみ Mサイズ 1kg▼

神在月のこども スタンダード・エディション [DVD]▼

クレマチスの窓辺 [DVD]▼

RAILWAYS [レイルウェイズ] [DVD]▼

日本ドラマ VIVANT blu-ray 全10話 完全版 堺雅人/阿部寛 全10話を収録 2枚組▼