第六回 「働く」という概念規定を考える

「働く」ことへの思い

あの頃はしっくりした歌が、時代が変わるとどうして流行ったのかと苦笑することがあります。あの60年代、反戦フォークやローリングストーンズのロックとは別にエレキギターのグループサウンズも流行りました。じっくり歌詞を読むと、ほとんどが軟弱な男のちまちました片思い。これを沢田研二が、萩原健一が、堺正章たちが歌っていたのです。時代というモノでしょうか。それとも私たちの感性が変わったのか、成長したのでしょうか。時代の流れでしょうね。

子供の頃に、とある労働歌も不思議に思いました。家にテレビがない頃です。山の中では歌声喫茶から漏れ聞くこともありません。労働争議やメーデーなどなかったので、青年団の寄り合いにお菓子欲しさで忍び込んだときにでも耳にしたのでしょうか。

「しあわせの歌」。1955年、電気産業労働組合が公募した組合歌入選曲で、1950年代半ばから60年代初めにかけて歌われました。総資本対総労働といわれた三井三池炭鉱争議、安保闘争など日本が大きく揺れ動いた頃です。

作詞・石原健治、作曲・木下航二。一番はこんな歌詞です。

「幸せはおいらの願い 仕事はとっても苦しいが 流れる汗に未来を込めて 明るい社会を作ること ・・・(略)」

苦しい仕事をどうして汗を流して頑張るのだ、そんな先にどうして明るい未来があるのだと、子供心に思ったものです。

50年代、労働者や国民にとって「仕事」は、「苦しい」ことだったのです。このあたりから、「働くこと」である「労働」と「仕事」について考えましょう。

補足として、そのあとのNHKの「若い季節」やクレージーキャッツの歌「スーダラ節」、映画「ニッポン無責任時代」が流れると、農家の生活に比べサラリーマンの仕事はなんて「気楽」で「綺麗」で「楽しい」ことかと思いました。農家の長男の嫁はサラリーマンになった次男の嫁の生活を見てぶつぶつ言っていると噂話も耳にしました。休みもない肉体労働の農家より、休暇もボーナスもあり団地に住み家電を使う専業主婦が羨ましく思えたのです。ホワイトカラーの仕事は楽しいと感じはじめたのです。

ギリシャ神話「罰としての仕事」

紀元前七百年頃(日本では縄文晩期)、ギリシャの詩人ヘシオドスは、教訓敍事詩『仕事と日々』のなかで「働くこと」を「苦痛」として表現します。

神族のプロメテウスは人類に火と技術を与えたことで最高神ゼウスの怒りをかいます。「あらゆる煩いを免れ、苦しい労働もなく、人間に死をもたらす病苦も知らず暮して」いた人類も、苦痛としての働くことで「命の糧」を手に入れなければならなくなったのです。楽園から失楽園です。

神話(敍事詩)・作品(文化)が先か社会(経済環境)が先かと言えば、「社会」があって作品は生まれます。貴族・奴隷制社会にあって「労働」は卑しき者「奴隷」がすることで、市民権をもつ自由な市民は生活の糧を得る労働ではなく、政治や祭事に携わる営為(活動※)を行うことでした。ところが戦争での略奪だけでなく、富を生む商業が生まれ、商人が台頭してくると神職・宗教者や貴族は「商業」=労働活動を卑しきものとして否定する必要があったのです。働かない貴族・宗教者の存在を正当化するためにも労働とは卑しきこと、苦痛であり、罰であると説いたのでしょう。

人類は火と知恵を得ることで、罰としての労働を強いられたのです。私個人としては、火と技術(知恵)、そして働くことを得ることは人類の発展であり、神からの解放だと思うのですが、当時(紀元前のギリシャ)の神職や貴族や自由人(市民)にとっても重い罰、戒めでした。

人類にとって「仕事はとっても苦しい」こととして歴史のなかに形成されたのです。

そこでハンナ・アーレントの考えを借りて、働くことを分解し、「労働」「仕事」の違い、あるいは概念規定について考えてみます。

アンナ・アーレント「労働、仕事、活動」

ドイツ出身のユダヤ人哲学者ハンナ・アーレント(1906―1975年)は、著書『人間の条件』(1958年)のなかで、「労働」「仕事」「活動」を区分し、近代社会が労働を重要視し、「仕事」と「活動」の占める領域を次第に狭めてきたとして近代社会を批判します。

アーレントは人間の営みを労働・仕事・活動の三つに分けています。① 「労働」は生命を維持するための営み。 ②「仕事」は耐久性のある物を製作し、それを通じて人間世界を創造する営み。 ③「活動」は他者との共同行為、特に言葉を用いたコミュニケーションです。

①労働 (Labor)とは

「必要(必需)」necessityに従属。

「労働」は、もとある素材を混ぜ合わせ、生命を維持するための営み。消費される必要物の生産に関わる営み。

②仕事( Work)とは

「仕事」は、思考によって作品を制作する「作品」「工作」「制作」。

人間は有限な(必ず死ぬ)存在なので、時間を超えて世界に存続しつづけるモノの創造に関わる営み。日本語でいう一般的な「仕事」は労働の概念に近い。

③活動 (Action)とは

差異性、他者性、多数性のなかで、行為と言論を通じて、「等しく異なる」人々同士が相互に自分が誰であるかを示すコミュニケーション。

アーレントの概念規定を引用しました。重要な視点は労働や仕事が「何であるか」(what)ではなく、「なぜ動くのか」(why)であり、「誰であるか」「誰が誰に与えるのか」(who)によって労働と仕事に振るい分けることです。そこには人間の主体と社会の法則との対峙が存在します。

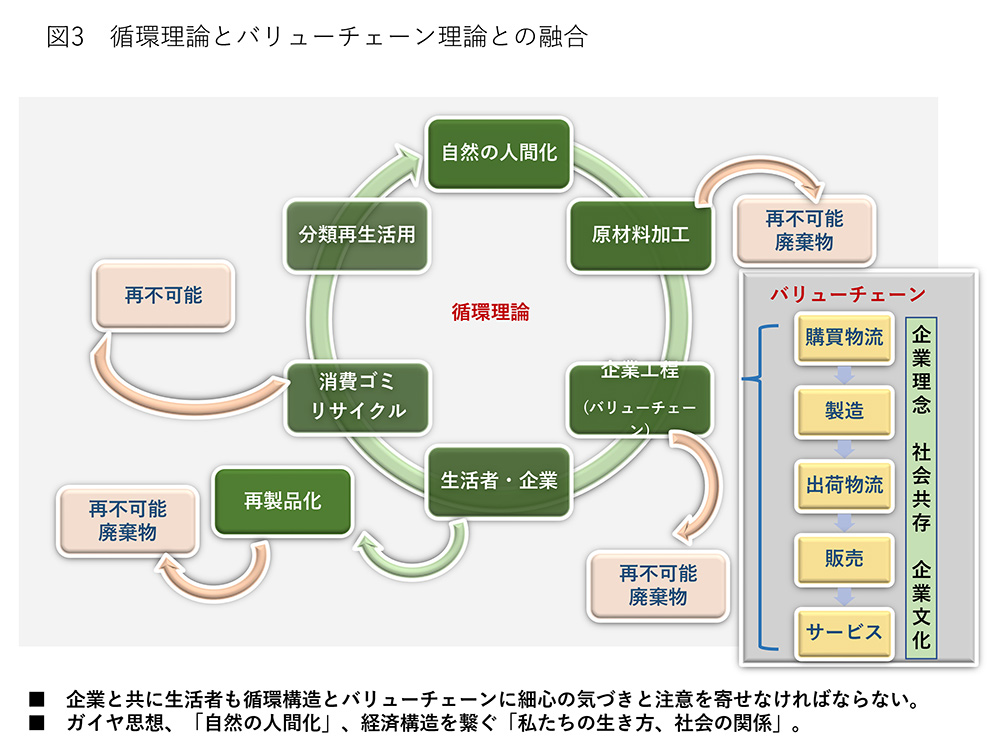

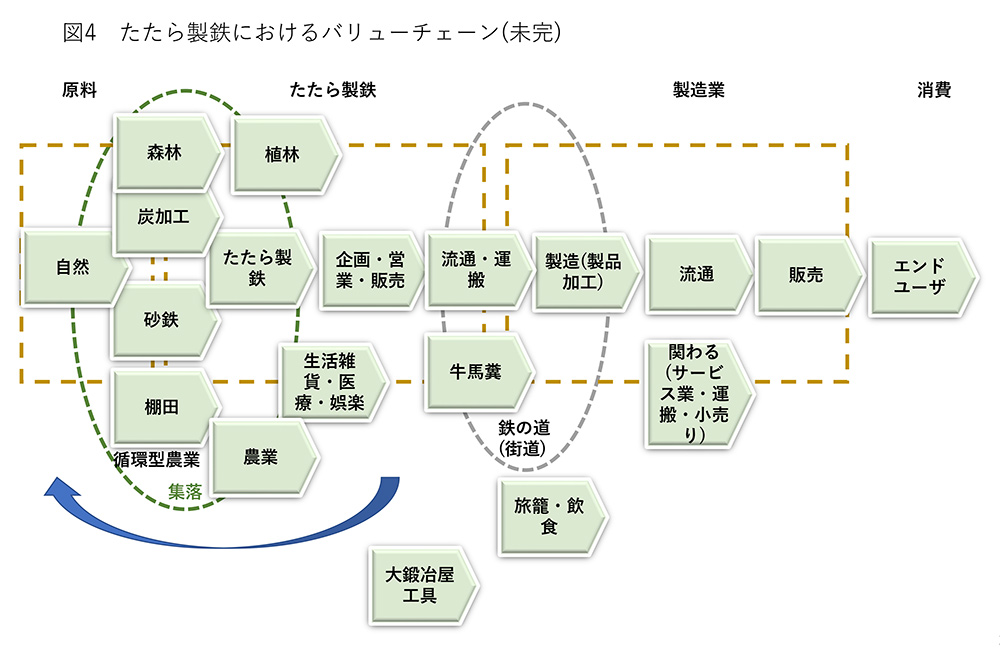

ある意味で生活において、労働と仕事は下記の図のように重なり合った領域があり、また感覚的には、左に労働があり右に仕事があれば行ったり来たりする振り子のように揺れているのです。

働くことの反対語

そこで「働くこと」(労働・仕事)を具体化する意味で、働くことの反対語を考えました。反対語を整理することで「労働・仕事」の概念的な相違、あるいは仕分をします。

働くことが「モノ」「コト」を創り出す生産行為ならば、反対語は何もしない「無為」。

働くことが「辛くて」「楽しくない」行為ならば、反対語は生活の実利の有無に関係なく、心を満足する強制のない時・行為の「遊び」。

働くことが「管理された時間」ならば、反対語は労働者が労働する義務のある日に会社がその労働義務を免除した「休暇」。

働くことが第三者や法によって「管理され」「楽しくない」ならば、反対語は誰にも強制されない「自由」。

それとも働くことが生きるために強いられた活動ならば、反対語はその生きる為の原点である「消費」。

働くことが「創造」ならば、反対語は何も生まない「思考をやめる」「破壊」。

働くことが「意思」ならば、反対語は管理される「強制」「命令」。

働くことが「生きる為」ならば、反対語は存在の喪失である「死」。

働くことが「社会とのコミュニケーション」ならば、反対語はひとりである「孤立」「孤独」。

働くことが「社会評価」ならば、反対語はまどわされない「独立独歩」。

働くことの見方、あるいは考え方によって「反対語」はいろいろ考えられます。賃労働としての「労働」を考えるか、食事の準備や掃除洗濯、趣味の延長としての家庭菜園、絵を描く彫刻を意識するかによって、反対語は変わります。

私たちが生きていく意味で、そして社会生活を集団で営む人類として考えると、働くことの代表的な反対語として「消費」と「孤独」「孤立」をあげてみます。

①消費

「働くこと」は、生きる為、そのもっとも基本的な飯を食うために、本能的、かつ自然現象として行ってきました。動物が生きる為に他の動物を襲い餌食とすることと同じです。「持続する」(食欲を満たす)ために襲い餌にする。生存の本能的な現象・行為が人間にとって「働くこと」の第一歩でした。

原始時代、人間は動物と同じで生存という本能から獲物を襲い、木の実を採取する消費活動を始めたのです。それは働いたから食えたのではなく、食うために(消費)働かざるを得なかったのです。

ところが狩猟から農耕、家族から集落・部族社会を形成し、戦いと共存を繰返しながら永続的に飢餓や危険から解放されるための知恵をつけました。貯蔵や飼育・栽培、また貯蔵したものや飼育・栽培の動植物を計画的に消費し、次の生産に残すことです。それこそが人間のみがもつ能力であり、飼育栽培の管理と計画的消費、富の蓄積です。経済活動にルールや決まりごとや罰則などの政治が追加されます。

働くことが大きな意味合いを変え、更に社会の変化のなかで分化・変異したのです。暦や法則を見て時期の仮説を立てるのも、狩猟や農耕の手順と規律を作るのも、貯蔵の管理を行うことで需要と供給のバランスをとるもの、そして剰余物を物々交換に当てるのも、消費から生まれた人間だけがもつ知恵であり制度、組織化でした。

しかし消費を管理する一方で、従来通り誰かの指示の元に獲物を追い、ただ畑を耕すものがいます。彼らはいつまでも身体を酷使し、考えることもなく同じことを繰り返すのです。創意工夫の余地もなく、改善策がせいぜいです。

繰返す単純作業から働くことへの思いが生まれます。働くことは苦しい、同じことの繰り返す楽しくない行動。

働くことの反対語にあたる消費から連想されるのは、「労働」と仮説しておきます。

②孤独・孤立

ひとは一人では生きていけない。集団を成すことで存在し、成長します。また、社会生活を営んだ人の深層の部分には、集団生活の感性と考え方が刷り込まれ、一人でいたとしても感性には集団社会の意思や習慣が無意識のうちに具象されます。

テレビで山奥の一軒家に暮らす人や、離島での自給自足生活を紹介し、あたかも人は一人で生きていけるようなことを伝えます。たしかに物理的に一部で実行できます。しかし思考の大半は、また精神的の部分の大半は、集団での社会生活時代の経験と知識の影響を受けています。その最大なものが言語であり、知識です。これがあるかぎり人間社会から逃れることはできません。ロビンソン・クルーソーと同じです。

人類は集団を成した古代から「類(集団)」として生きる思考と文化のなかで暮らしてきたのです。創造することも、嘆き悲しむことも、笑い喜ぶことも、何かに怖がることも類として生きた時代の意識の産物です。ひとは一人でいたとしても、決して一人になることはできず、またひとりで生きていけない存在になったのです。

土を耕して畑を作る、木を切って家を作る、土を捏ねて焼き器を造る、木を削って何かを彫る、蔓を編んで入れ物を造る、草を搾って染めてみる。もっと低次で言えば草花で髪飾りを創る、竹で水鉄砲を作る、日常の些細な行為でも、それは自然物に手を加えて創造物にする「自然の人間化」(自然に人間の意思や手を加える)の工程に他ならないのです。生産手段をもたない動物には決してできないことです。(こんなとき必ず出る反論が鳥の巣づくなどですがよく考えてみましょう。燕が創意工夫の巣作りをしますか?)

自然や人との創造活動をコミニケションのひとつとして仮説をたてます。

「仕事」は、自然を人間化するコミュニケーション活動であり、高尚な文化・文化芸術作品の制作だけではなく、無益なことでも、楽しむ行為としての遊びでも同じです。

生産手段の意味

消費から生まれたのが「労働」。コミュニケーションから生まれたのが「仕事」。

反対語から考えると労働と仕事の違いは、下記のように置換えることも出来ます。

生産手段・資源、流通、販売などの財産や手段を自分がもっているか、それとも他人が所有し雇われているかの分類です。もちろん両方が重なる領域もあり、厳密に分けることはできませんが、経済や社会制度から見ると明瞭です。

ひとは自分で管理できないときに、不自由さから精神的な葛藤をもち、不快に感じます。それが働くことを辛いものへと追いやるのです。一方、自分で管理できるならば、生産物や生産プロセスの満足度、自分の体調、あるいは考えによって柔軟な管理を行うことが出来ます。苦しさを感じることなくこなすことが可能です。

労働か仕事かは、消費かコミュニケーションから見ることができるように、経済活動の生産手段を持っていないか、逆に自分がもっているかの面からも分けることが出来ます。

まとめ

じゃあ、分けたからなんなのだということです。

それは今後の働くことのあり方です。自分が働くことにどのように関り、他の人たちとどのような関係を築くかということです。

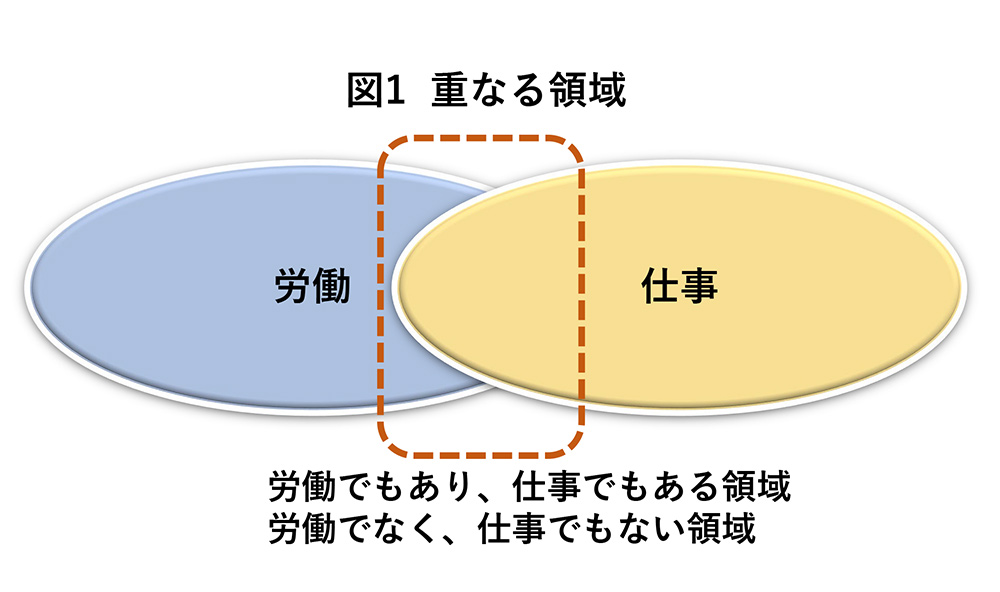

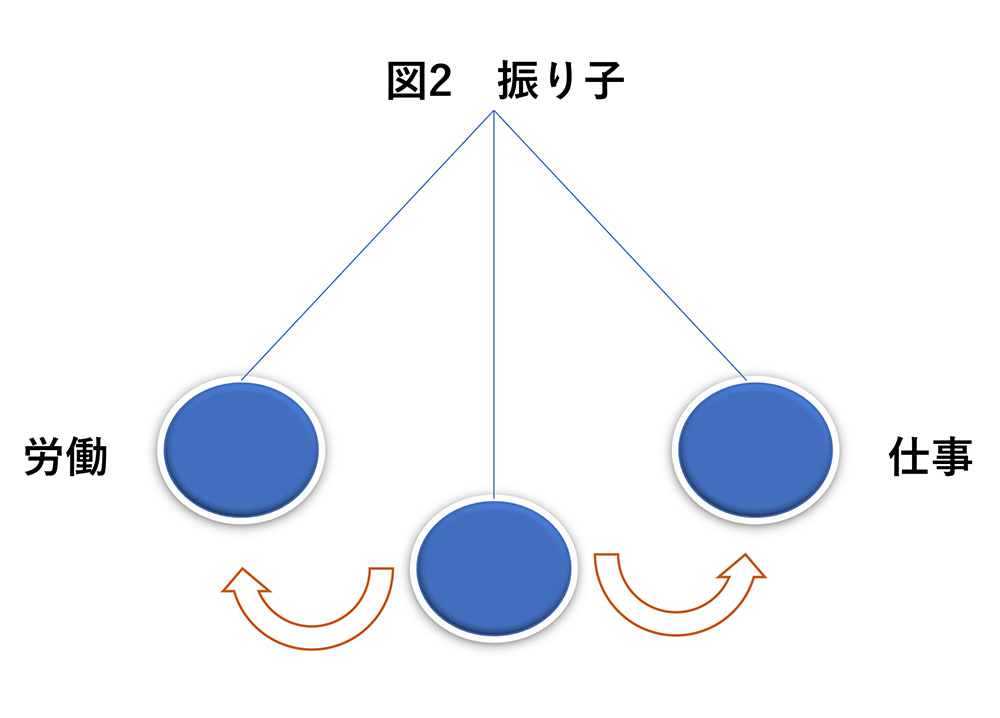

私たちは、需要としての働きから、コミュニケーションとしての働きにシフトチェンジし、可能な限り生産過程をみんなで管理することです。生産過程の管理とは、バリューチェーンへの責任に置き換えて考えれば、自然や社会との共存も明らかとなることでしょう。

資源・資材の発掘調達から企画・製造・販売・消費・評価までの創造から消費までを一貫して捉え、どこで付加価値が形成されるのかを分析評価するのが『バリューチェーン』の考えです。これを逆の面、あえて言えば自然や社会との共存の角度から見ると、どこで環境汚染や労働酷使が行われているのかを発見することができます。付加価値創造の為に何を犠牲にしているかとも言えます。

「私どもA社は一流のブランド・スポーツ用品を提供しています」と宣伝・豪語しても、アジアの貧困層の子供を低賃金と長時間労働で雇用し作っていたとしたら、その企業は、そして製品は評価に値するでしょうか。いまさらの問いですね。環境問題もコンプライアンスも今さら説く必要はないと思います。

これまでは、あるいは今も、食うために低賃金で働く子供の労働の上に、ブランドに酔い高尚なことをしていると嘯くプランナー職やデザイナー、営業職がいます。さらにはそんな過程で作られたスポーツ用品を購入し、プロアマの試合をし、スポーツを楽しむ自分がいたらどう思いますか。

働くこととはバリューチェーンの中で捉えることが重要です。とくに社会や自然との関係で働くことを検討する私たちは、こうしたバリューチェーンの考えを『ソーシャル・グリーン・バリューチェーン』と概念規定します。

私たちが考える「働くこと」が「労働」なのか「仕事」なのか、それは『ソーシャル・グリーン・バリューチェーン』の中に位置づけた付加価値の創造を分析したのちに分類できるのです。

あの時代はこうだった、あの時代だったからこうであった、それを踏まえた「働くこと」の意味を考えていく所存です。