第七回 進化する内臓と教育される脳

― 飢えの恐怖と消費の拡大欲求としての働き ―

はじめに インドでのインド哲学の衰退

第六回で、「働くこと」の反対語を取上げ、働くことの目的を幾つかの概念に分けました。そのひとつが「消費」でした。「働くことが生きるために強いられた活動ならば、反対語はその生きる為の原点である『消費』」であると。

生きるために食い物を求める行為が働くことなら、食を消費する欲求を反対語として対峙したわけです。自然界から提供される食のみで消費が賄えたならば、人類は働くことをしなかった。ところが消費欲求が自然界からの提供を越えたことから「働くこと」をせざるを得なくなり、新たな消費欲求を誘発する生産物をつくりだし(産業)、さらに働くことを計画し、管理・制御する頭脳を活用する仕事をも生みだしたのです。

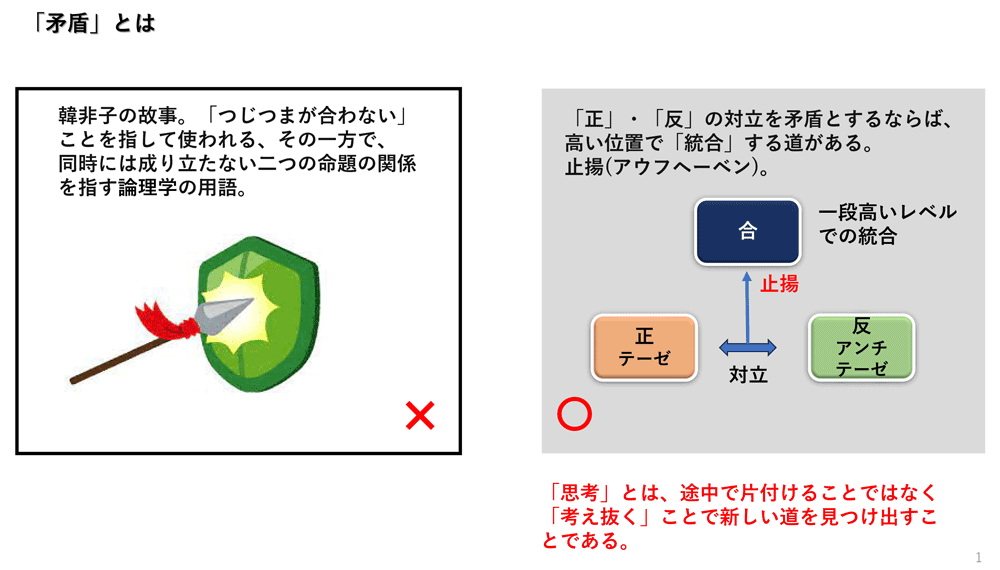

働くこととは、消費欲求の拡大と進化によって形成されたとも言えます。その意味で「働くこと」と「欲求」は対立した概念としての『矛盾』関係でありつつも、『生存』という概念では「止揚」された統合された『統一概念』とも置き換えることが可能です。

今回は、この「消費」を解剖学的視点から紐解き、「働くこと」を更に追求します。

学生時代のこと、「なぜインドではインド哲学が滅んだのか」、その逆説として「なぜインドで崇高なインド哲学が誕生したか」、酒を飲むと議論したものです。あの頃、疑問がすべて議論のネタでした。

漢字の多い仏教哲学の書籍、龍樹の「中論」「空理論」「時事無碍」「事無礙」等の意味不明の言葉が脳裏にへばりついている程度の稚拙な知識で議論に参加し、斜に構えて言ったものです。(無知の知・無知を知るべきでした)

2世紀ごろのインドは、自然からの食べ物も豊富でした。一方、高温多湿の気候で腐りやすく保存ができなかった。そこで腐る前に修行僧にお布施として渡しご加護を得、僧侶は飢えることなく修行に専念できる(瞑想)、出家と食の社会システムが出来上がったのです。

食えることは、働かなくても生きていけること。欲や贅沢という煩悩にとらわれなければ、飢餓の迷いも不安もなく、只々木陰で運ばれる美味いものを食いながらユートピア・理論を考えることができたのです。有難いことです。

それがインド哲学の誕生の土壌だと説いたのです。しかし、人口増加に戦争と社会が不安になると「施し」もなくなり、やがて僧侶も生きるために働き、宗派抗争に邁進し、おのずと哲学創造も後退したと結論付けたのです。働かざるものは滅びる、自然淘汰というか経済淘汰です。今でも正解かなと思います。

食わしてもらう余裕(これからも飢えがない)で座り続けて思考した。科学的な法則を仮説・発見し(暦など)、存在や意義という哲学的な論理を組み立てた。これを『只、座して瞑想する思考』論と位置付けていました。大学の教員に給与とは別に研究費を支給するのと同じで、教員の机上論や無責任さはここにあり、堕落すると。随分極端な考えですが、みんなも頷く屁理屈でした。

飢えない国に生まれて

現在、戦争体験者のほんの一部を除き、日本に暮らすほとんどの人は(経済的な先進国に暮らす人)、「飢え」を体験していません。もちろん意味はご存知でしょう。文学や映画、経済的後進国や戦争紛争国の報道で、食べるためにゴミ山さえあさる映像などをご覧になっているからです。

しかし、飢えの意味を知っている(脳・知識)ことが、飢えたことがある(胃袋・体感)感性の確立にはなりえません。

今の日本に暮らす若者のほとんどは飢えたことがありません。ひと月断食しましたと健康管理や減量の断食などは、食べることが出来る環境にあってのことです。食べることが可能な環境のなかの断食など空腹とはいえても飢えとはまったく異質です。バイトの金がはいるまで一週間水だったとしても、本当に困れば頼ることのできる社会制度になっています。夢も希望もない心的飢餓状態にいるのではありません。

飢餓とは食べ物がなく、期待すべき環境もない、何にかしないと餓死が訪れる状態です。自分だけでなく、家族も、そして周辺も食えるものがない状態が無期限に続くことです。

戦後、警察の取り締まりをぬって買い出し列車で米を求め農村にでかけた人びと、食べるためにと身体を売った女性たち(国の売春も含め)、雨が続けば血を売った肉体労働者。社会にはたらふく食っている階層がいましたが、飢えとの戦いでした。戦後、またしても国に騙されて南米に開拓移民し、多くの方が亡くなった背景も「生きる」(食える)ためでした。

敗戦時の南方戦線で仲間の肉を食って飢餓を凌いだ逃走兵。日本に帰るために身体さえ提供した開拓難民の女性たち。戦後の日本には「飢餓」が溢れていました。

歴史を遡れば戦争だけでなく天災や重税によって飢餓にさらされてきました。「歴史とは飢餓との共存と戦い」であったといえます。為政者の使命は飢えからの解放でもあります。

さて働くことの反対概念として「消費の欲求」と仮設設定しました。そこに「自然からの恵み」と「飢餓への恐怖」を重ね置き、人類の肉体について考察し、仕事と労働の分岐を仮説構造化します。

動植物の生態原理 「たまり」の内臓器官

解剖学者の三木成夫(しげお)は、書籍『生命とリズム』(河出文庫 2013年、1996年『人間生命の誕生』として出版)のなかで、養分の貯蔵について論じています。これがなかなか面白く、引用して暫し論じます。

地球上のすべての生き物には、食物を取り入れ消化・吸収・排泄する工程があり、このプロセスを通して養分を取り込み生きています。ある時期から人類は、内臓と分離して外部に貯蔵するようになりました。人類と他の生物との進化の大きな違いです。

この外部に貯蔵する行為が、「仕事をする」を客観化した最初です。

・消化と吸収

すべての生命には、食を口から受け入れ、消化・吸収し、排泄する機能が基本備わっています。このプロセスをもつからこそ生き物は養分を摂取し生きていけるのです。植物も動物もアメーバの時代から共有した営為です。

『生命とリズム』の「Ⅱからだと健康」で、栄養の溜まる「たまり」部分の進化を通し動植物の根本的な相違、そして人類独自の進歩を解剖学的に説明します。お子様に与えた『生物図鑑』を広げてみましょう。

最も原始的な動物であるヒドラやクラゲは、口から栄養を摂取し、口から老廃物を排泄します。

進化した無脊推動物の軟体動物は、口腔で消化・養分吸収し肛門から老廃物を排泄します。

脊椎動物は、消化や吸収をそれぞれの内臓器官が担うようになります。内臓器官の進化というか分業化です。この分業化が養分をそれぞれの内臓で蓄え、養分を貯める「たまり」を複数つくりだしました。

・栄養のたまり

円口類のヤツメウナギには胃袋はなく、口から食べ物を摂取すると腸管を通って肛門から排泄します。のべつ幕なしで摂取し排泄します。たまりは肝臓だけです。

次が魚類や両生類、爬虫類です。冷凍の紋甲イカをさばくと胃袋から未消化の小魚が出てくることがあります。これは顎ができて生き物(餌)を丸呑みにするからです。ニシキヘビはニワトリなら5日ぐらい、丸ごと飲み込んだ馬なら三か月ほどかけて消化します。胃袋でため込み、小出しにしながら肝臓で次にため込むのです。

哺乳類は、まず口の中でため込みます。次に胃袋、そして肝臓です。

肉体に貯めるとは、養分を小出にして生存することを意味します。ヤツメウナギや爬虫類・馬に「生きる」という意識はないでしょうが、食べ物がないと動けなくなり、やがて死にます。そのため食を求めて動物はさまよいます。

ところが人類は、あるときまでは我慢できても空腹に耐えきれず食を求めます。時には相手を殺し奪うこともあります。人類は、食べ物がないと飢えて死ぬことを知っています。その危機感をもって身体も進化しました。

三木成夫は面白いことに気づき、論理化します。「このようにため込みの場所がだんだん頭の方に進んでいます」(同上)。これが人間以外にはない「働くこと」に繋がります。

・頭と手

「大きくなった脳味噌と手を使いまして、からだの外でため込むことをやるわけです。農耕・牧畜の始まりですが、これが結局は穀物の貯蔵と食肉の冷凍保存になる」(同上)

「たまり」は体内から出て体外で「たまり」を形成します。『外臓』と命名したのが石倉敏明です。

基本「内臓」のみで食行動を行ってきた狩猟採取民に対しして(干し肉など保存食は作っていた)、農耕放牧民は保存場所として身体の外部に倉を建て穀物や肉類を備蓄するようになったのです。「だんだん頭に近づき」、ついに外部環境に「たまり」を造りあげたのです。人類の大きな進歩であり、変革でした。

目の前の食料を調理して体内に取り入れ内臓で消化・吸収し養分とする食生活は、狩猟採取民と大差はありません。しかし、穀物を栽培し、動物を飼い、食い切れない余剰分を計画的に残し、身体の外部の場所・倉に保存し、必要に応じてとりだす生活サイクルを築いたのは定住する農耕放牧民のみです。

富の蓄積とともに、飢餓への対処、精神的な解放と「計画」のはじまりでした。滅びる=死滅する飢餓の苦しみから解放したのは「働く」ことで、外臓への保存の実現でした。

人類は飢餓への対処として、内臓での「たまり」から長期的に保存して当事者以外も口にできる外臓での「たまり」に移行したのです。解剖学的にも動植物の進化の形態です。しかし、この富の保存が支配者を生み、略奪を生みだすこととなりました。

働くという概念規定 (はじまり)

体内貯蔵に負うことが大半だった狩猟採取民から、身体の外部(外臓)に貯蔵する農耕放牧民に移行することで、生理的に保存した養分が、自分が動くことで外臓に保存する形態へと変わりました。この行為が「働く」として具象化されます。

人類は貯蔵することで「飢え」から解放されましたが、「貯めるために」働くことを強いられたのです。

「宵越しの銭は持たない」。粋な江戸っ子の気質を言ったのでしょうが、「火事と喧嘩は江戸の華」。庶民は、火事で全財産が灰になる前に使ってしまえということでしょう。確かに倉に蓄えても火事で燃えるとか、盗賊に盗まれれば身も蓋もありません。ならば使ってしまうのがいいかもしれません。(火災に対して造られた川越の藏をご覧ください)

蓄えについては、こんな話があります。

「〇〇殺すに刃物は要らぬ。雨の三日も降ればいい」。その日の出面(でずら)で暮らす日雇いの労働者にとっては、雨が三日も続けば仕事もなく食べられなくなるという例えです。蓄えの限界を示しています。これがサラリーマンならば、仕事を辞めても三か月はしのげるといいます。失業保険があるからです。

人類は「蓄え」のために働きます。この営為は消費したいという「消費の欲求」ではありません。明日を生きるために、必要以上に働き残すことです。明日を生きるために残すとは、成果物を計画・管理することに置き換えることが出来ます。これを解剖学的に説明すれば、人類の脳でしかできないことです。

飢えを回避し、明日も安心して生きていけるために外臓に保存することを発明した人類にとって、働くこと自体が生存でした。アンナ・アーレントの分類でいえば「労働」です。

しかし、今を生きるための消費としての働きではなく、みんなで未来も生きるための蓄積だとしたら、それは人生を創造する「仕事」として分類できます。

外臓という仕組みに、組織として計画・管理・制御する者と、生産活動に従事する肉体労働者の分離がうまれます。働くことは、「創造」な仕事から個人としては強いられた労働へと変化しました。

貨幣から信用、たまりから流通

「そしてこれが近代社会になりますともう物ではなく、紙幣で貯め込むようになる。この『たまり』の最後に行きつくのがいってみれば、あの日本銀行の金庫ということになります」(同上)

・たまりに溜まるほど弊害が起きる

「たまればたまるほど汚くなります。例えば肝臓の流れがわるくなると最後には肝硬変になります。・・・要するに何かがたまるところにガンができるということは、植物と違って動物だけの持つ業の報いみたいなもの・・・」(同上)

人類は内臓のいたるところに「たまり」をつくることで養分を取り続けることができたのですが、それには代償が伴ったのです。『病』という身体を虐げることでした。思い当たる節があります。暴飲暴食や寝る前の食事、さらには偏った養分の摂取等々。

健全な肉体の維持には、養分を水の如く流し排泄する循環機能の健全さがもとめられますが、欲は真逆な行動に走らせます。

肉体の「たまり」の弊害は、外部化された外臓でも同じです。飢餓から逃れるために貯めた生産物は、貯めているだけではやがて腐り、交換価値も使用価値を失います。腐らせる前に交換し、流通させます。体内機能と同じですが、外臓は排泄ではありません。

交換し、そして半永久に変質しない物に置き換える、貨幣の誕生です。人類は、貨幣の獲得のために働きます。しかし、それさえも貯め込んでしまえば多少の利息程度で、社会変動が起きれば吹っ飛んでしまいます。働いてせっかく貯めた貨幣さえ、ただの物になるかもしれません。

・信用という流動する蓄積

人類は人類が生み出した「貨幣」(信用)を稼ぐことを目的化しました。消費欲求に応える具体的なツール(基準)だからです。

ところで皆さん、財布に現金をどのくらい入れていますか。ほとんど電子マネーかクレジットカードだと思います。ポイントが溜まりお得です。それに「お金」をもって歩かなくていい。何を持って歩くかという「信用」と「履歴」です。「お金」は具体的な交換物でない「信用」と「履歴」に置き換わったのです。

溜まりは物でなくなり、綺麗ごとで言えば「心の繋がり」と「履歴」という蓄積されるデータによる信頼実績です。

「働く」とは、「信用」と「履歴(実績)」を貯めることです。ところが、この「貯める」、一定の場所に積むのではなく、流動させるから意味があります。三木成夫の指摘する循環する「たまり」、すなわち病のない身体です。信用には、流動という循環が必須です。

「ひとは何故働くか」「どう生きているか」という答えにあった「たまり」は、食物から貨幣へと進化し、今「信用」となり、「信用」は正常に流動する履歴(買い物をし、きちんと支払い、未来への借金も明確にしている)によって形成されているのです。その意味では、身体のたまりで述べた、養分が滞ることなく循環することで病にならない健全な体であると同じ意味です。

おしまい

さて締めにもう一度、三木成夫に登場してもらいます。三木成夫はアリストテレスの論理学を適応します。詳細は、うぶすな書院出版『生命形態の自然誌』(1989年)を参照してください。

三木成夫は、『生命とリズム』「Ⅲ先人に学ぶ―植物的および動物的」のなかで生物界における人間を次のように位置付けます。

アリストテレスは「生物を植物・動物・人間の3群に大別し、植物には『栄養―生殖』という生物本来のいとなみが見られるが、動物にはこの上に『感覚―運動』という独自の動きが加わり、人間にはこの両者の上に『理解―意思』といういわゆる『理性』のたはらきがつけくわわる」

そして心と脳の関りを説明します。

「植物性器官と動物性器官が『吸収・循環・排泄』および『感覚・伝達・運動』のそれぞれ三層系に分化を遂げ、両者を支える『循環系』と『伝達系』の中心にそれぞれこの心臓と脳が形成される・・・植物性を象徴する心臓へ、動物性を象徴する脳がしだいに介入していく」

さて、三木成夫がアリストテレスを引用して何を伝えようとしてか、それは皆様で読み解いていください。

ここで長々と引用したのは、生存という「たまり」を外部に委ねた人類は独自な文化文明の発展を遂げ、脳を核とした政治・経済構造を構築しましたが、人それぞれは循環器系によって生存しつづけています。その心臓(心)がおろそかになっているのでは、という解剖学的な問題提起です。

「労働か仕事か、どうでもいいことだ」「言葉の遊びだ」とメールを頂きました。

アダムとイブがりんごを食べて楽園を追放され、辛い労働を受け入れたヨーロッパ文化に育っていないものとして、働くことの喜びの根源を志向しているのです。

現在、意識の中ではハンナ・アーレントの三つの概念規定に依拠しています。しかし、そんなことはどうでもいいのです。私個人としては、働くことはそんなに嫌なことなのかというアンチテーゼです。(文頭のアウヘーペンの図をご覧ください)

次回は、日本神話、高天ヶ原で狼藉を働いたスサノオノミコトの「天つ罪・国つ罪」から日本的な働くことを考えてみます。