映画『RAILWAYS 』49歳でUターン、一畑電車の運転士になった

― 夢と思いやり、ものづくりと顧客主義 ―

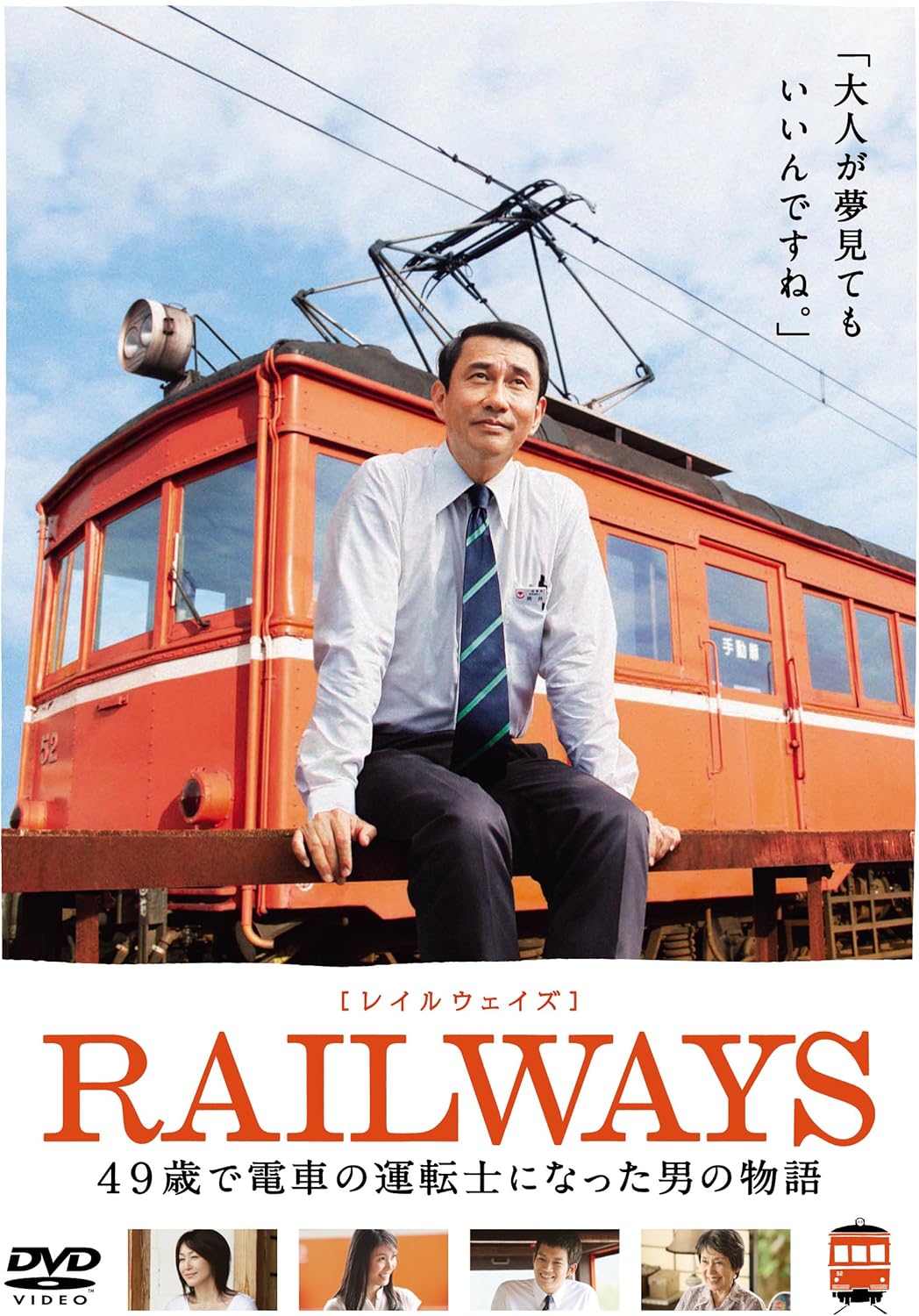

DVD紹介

2010年10月14日(鉄道の日)に松竹株式会社からDVD発売。通常版のほかに5,253個限定の豪華版もある。通常版3,990円、豪華版6,090円)。監督・錦織良成、主な出演・中井貴一 高島礼子 本仮屋ユイカ 三浦貴大 奈良岡朋子、主題歌・松任谷由実「ダンスのように抱き寄せたい」。【購入する】

あれから15年

・夢

東京に本社がある、大手家電メーカーの経営企画室長の主人公・筒井肇(中井貴一)は、リストラ業務の貢献から取締役への昇進が内定する。しかし、島根の出雲に暮らす母の入院、さらにはものづくりにこだわる同期入社の友の死を契機に、子どもの頃の夢であった郷里の「バタデン」(一畑電鉄)の運転手になることを決意し、Uターン。

あれから15年、49歳だった肇も64才となり、運転手としては現場を退いたことだろう。会社からは役員として引き止められたかもしれない。しかし、あの展開、役柄では管理職を辞退し、車庫や電車の掃除係ぐらいで残り、畑づくりと花壇の水撒きの生活と想像する。

あるいはこれまでの活動が評価され、市から地域活性化委員を任命されたかもしれない。それとも妻の由紀子(高島礼子)もやって来て、一畑電鉄「大社駅前」に地元や観光客相手の紅茶の専門喫茶店を開き、移住推進の活動を行い人口増加に一役買っているのかもしれない。もちろん娘の倖(本仮屋ユイカ)も三浦貴大との一定の距離を保ちつつ、老人福祉と明るい町づくりに活躍しているだろう。

そんなたわいもないその後を想像する、そんなほんわりとした、まるで春のひだまりのような映画である。

・かわらないもの

15年たって、肇という架空人物も変わらなければ、ロケ地となった一畑電鉄の走る景色も変わらない。もちろん宍道湖もかわらない。

一畑電鉄は、JR山陰本線とは宍道湖を挟んで反対の北側を走る私鉄で、「電鉄出雲市」駅から「松江しんじ湖温泉」駅間と「出雲大社前」駅から「川跡」駅間の26駅がある。その内ロケ地として使われたのが次の駅だった。

伊野灘駅 。肇の実家の最寄り駅。縁側から一畑電車と宍道湖がみえる。ここで肇少年は運転手になることを夢見た。

雲州平田駅 。車庫が現在もあり頻繁に登場。当サイトのYouTubeでも『木綿が創り出した文化と繋がり―出雲市・平田』で紹介。

URL https://www.youtube.com/@shimanekuni

出雲大社前駅 。 オープニングやラストシーンなど。肇が初めて運転した電車の切符を上司から記念に貰うシーンやラストの「やめないで」と市民が抗議来るシーン。

出雲大社や稲佐の浜、出雲大社前の風景を楽しむにはちょっと不足しているが、島根の旅の参考にして頂きたい。というより、会社とは、仕事とは何かを考える映画として推薦したい。

夢と思いやり

・安心するハリウッド脚本構成

確かにリストラや人生の迷い、さらには友の死、母の死などあるが、全体として「ほのぼの」とした作品である。

起承転結の典型的なハリウッド脚本の『V字型』ストーリーで構成されている。

会社を辞めて島根にUターンして、夢を目指して頑張るが、問題にぶつかり挫折する。しかし友や社会の助けを得て再びチャレンジして達成する。

『トップガン』『スパイダーマン』などすべてこの展開で、ワンパターンのテレビドラマの『水戸黄門』やアニメの『君の名は』など思い出していただければ、理解いただける。どんな恐怖や難解な戦いの映画でも安心して鑑賞し、感動・共感できるのも、展開の構造が同じで最後は勝つ(幸せになる)と、観客も深層心理の中で「安心」を抱いているからだ。この仕組みや考えを構造主義という。

・いい人

出演者も穏やかで妥当だ。運転士の中井貴一に、一畑電鉄社長の橋爪功が穏やかで「ほのぼの」としたいい味を出している。二人だけではない。一畑電鉄社員みんなが権威に縛られない大らかな性格で、唯一規律を厳守する指令室司令官役の石井正則も職歴にこだわらない対応をする。車両整備現場の社員たちも自己利益や事なかれ主義ではない。肇の母を介護する宮崎美子や肇の友人であり漁師の中本賢もみんな穏やかで誠実である。

そんななかで構造的に対立側にならざるを得ない妻の高島礼子や娘の本仮屋ユイカだが、これも根は肇をよく理解した思いやりのある人だ。みんないい人だ。とくに出雲人は。

・出雲人

これが出雲人の典型的な人柄かといえば、いささか恐縮せざるを得ない。肇を辞めさせないでと抗議する市民の行動には美しすぎると恥いってしまう。さらにすべての責任は経営者の責任ですと潔く謝罪する社長、記者会見で追求しないメディア(きっと山陰中央新報だろう)も潔い。いい人しかいない、島根県。

こんな風に皮肉っぽく書けば、松江の飲み屋で友人に吊し上げを喰らうだろうが、本サイトの書評で紹介したが、昔の「出雲人」について、藤岡大拙著『出雲人』を是非ご一読を。これもまた島根の風土体質の勉強になる。

『出雲人』地域活性化に活かす出雲人気質を掘り起こす

古来より「水清ければ魚棲まず」という。玉石混交、きたないものもある方が通常だ。いい人も沢山いるし、意地悪な人もいるくらいの気持ちで訪ねて頂きたい。

ものづくりと顧客主義

と、若干、出雲人として照れておき、一点、この映画の「49歳で電車の運転手になった」流れ(ストーリー)のなかから素晴らしい問題提起を紹介する。

・ものづくりの大切さ

肇の同期入社であり友人の遠藤憲一の言葉である。リストラ対象の工場(ものづくりの現場)からなんとか救い出そうとする肇に、「いいものを創りたい」と現場にこだわり、生産性のないと言われた仕事をこなす肇に「お前、ほかにすべきことがあるだろう」と忠告する。

一畑電鉄の整備施設に娘が弁当を持って訪ねる場面で、木製のドアを大工が修理する姿を見ながら退職する整備士が言う、「まだまだ使えるものが沢山ある」「世の中には失って初めて気付くものが沢山ある」「失くしてから気づいても遅い」。製品だけでなく、技術も、魂もなくしたらもう再生することはできない。

製造業大国だった日本のものづくりはどこにいったのだろうか。製造業をささえた匠の精神や、挑戦し続ける研究開発はどうなったのだろうか。

・顧客主義

遅延運行のたびに肇は注意を受ける。それには理由がある、着物を落とした老婆を助け、本数の少ない運行の為に歩くのが遅い老人を待つ。誰のための電車であるか。電車はものを事務的に機械的に運ぶだけのものか。問い続ける。

肇の夢(バタデンの運転手)の実現を通して、会社生活の中で疑問に思った会社のあり方、創る製品や提供するサービスは誰のためにあるか、そのアンチテーゼを、肇は運転手というありかで具現化する。

提起されたものは、夢の実現や母の介護や挫折を乗り越えること、また地域の創生ではなく、むしろ「誰のために企業はあるのか」という存在そのものに対する問いである。

・企業の使命

交通機関の使命に限らず企業には、利益を出す絶対的な目的がある。しかしそのために自然を破壊し、社会環境を否定し、さらに低賃金や長時間労働、若年雇用が許されるものではない。企業責任(CSR)が定められ、ステークホルダーへの責任がある。

これをもっと広く考え位置付ければ、企業は新たな市場の創造と共に、地域社会や自然と関係しながら存在し、成長しなくてはならない。

肇が優しいから高齢者の乗車に協力したのではなく、本来、交通機関は社会や自然、とりもなおさず生活する人のためにあることを実行しただけである。決して美談ではない。

おしまい

地域と共に、人々と共に。

人口減と共に乗客も減少し、経営的に厳しい「一畑電鉄」だろう。車を利用する人も多いだろう。しかし、それでも電車を利用しなければならない人がいる。そしてこの電車には長い歴史の出来事ともに、多くの人人の思い出がある。

対立することでなく、相手の至らぬところを追求することでもなく、互いに補うこと。大工が電車の一部を修繕する。習慣にとらわれず新しいことにチャレンジする経営者(肇の採用)。許すことを知っているメディア。そして大切なことは、会社は利益追求だけでなくことを伝えている。

そんなほのぼのするところに、町のありかた、会社のありかた、これからの国造りの原型があるだろう。

PR

PR

瞬 単行本 河原 れん (著)▼

瞬 またたき [DVD] 北川景子 (出演), 岡田将生 (出演), 磯村一路 (監督) ▼

QRコードで聴く島根の民謡・労作歌 単行本(ソフトカバー) 酒井 董美 (著), 福本 隆男 (イラスト)▼

QRコードで聴く島根の民話 酒井 董美▼

随想 令和あれこれ 酒井 董美▼

僧侶はなぜ仏像を破壊したのか 古川順弘▼

「本」とともに地域で生きる 南陀楼綾繁▼

改訂新版 東京 わざわざ行きたい 街の本屋さん 和氣正幸▼

スイッチバック大全: 日本の“折り返し停車場” 江上 英樹/栗原 景▼

明治の津和野人たち:幕末・維新を生き延びた小藩の物語 山岡 浩二▼

時代屋の女房 怪談篇 村松 友視▼

あの頃映画 「時代屋の女房」 [DVD] ▼

『砂の器』と木次線 村田 英治▼

砂の器 デジタルリマスター 2005 [DVD] ▼

砂の器(上)(新潮文庫) 松本 清張▼

フジテレビ開局60周年特別企画「砂の器」オリジナルサウンドトラック▼

出雲国風土記: 校訂・注釈編 島根県古代文化センター▼

小泉八雲 日本の面影 池田 雅之▼

ヘルンとセツ 田渕 久美子▼

かくも甘き果実 モニク・トゥルン (著), 吉田 恭子 (翻訳)▼

出雲人~新装版~ 藤岡 大拙▼

出雲弁談義 単行本(ソフトカバー)藤岡 大拙▼

楽しい出雲弁 だんだん考談 単行本(ソフトカバー)藤岡大拙/小林忠夫▼

人国記・新人国記 (岩波文庫 青 28-1)浅野 建二▼

日本の未来は島根がつくる 田中 輝美▼

石見銀山ものがたり:島根の歴史小説(Audible) 板垣 衛武▼

出雲神話論 三浦 佑之▼

葬られた王朝―古代出雲の謎を解く 梅原 猛▼

島根駅旅 ─島根全駅+山口・広島・鳥取32駅▼

おとな旅プレミアム 出雲・松江 石見銀山・境港・鳥取 第4版▼

しじみ屋かわむら 島根県宍道湖産大和しじみ Mサイズ 1kg▼

神在月のこども スタンダード・エディション [DVD]▼

クレマチスの窓辺 [DVD]▼

RAILWAYS [レイルウェイズ] [DVD]▼

日本ドラマ VIVANT blu-ray 全10話 完全版 堺雅人/阿部寛 全10話を収録 2枚組▼