十一回 お江戸の健康と幸せを守る出雲の神々

素戔嗚神社のはじまり

千住に出雲の神様の名前をそのままつけた神社があります。『素戔嗚神社(スサノオ神社)』。

平安時代の延暦14年(795)4月8日の夜のことです。開祖となる黒珍(こくちん)の住居の近くにある奇岩が突如光を放ち、翁に姿を変えた二柱の神様が現れました。

「われらは、素盞雄大神と飛鳥大神なり。祀れば疫病を祓い、福を増すことだろう」と叫んだのです。早速、神社を御造営したのです。江戸時代の享保3年(1718)、類焼によって両社が炎上、12 年に相殿(あいどの:一つの御社殿)として二柱を祀る御殿(瑞光殿:ずいこうでん)を御造営されたのです。それが現在の素戔嗚神社です。

御祭神は、素盞雄大神(スサノオオオカミ)と飛鳥大神(アスカオオカミ)です。ご利益は、災難厄除、病気平癒、商売繁昌、心願成就です。

では、二柱の神様について紹介します。

素戔嗚大神

「素戔嗚大神」は、『島根国』のサイト内の『出雲神話と神々』で何度も紹介しました素戔嗚尊(スサノオノミコト、スサノヲ)です。高天ヶ原を支配するアマテラスと姉弟の関係です。

黄泉の国から生還したイザナギ(妻がイザナミ)は、血で汚れた身体を清める禊(みそぎ)をされ、最後に顔を洗われました。左目を洗うとアマテラス、右目を洗うとツキヨミ、鼻を洗うとスサノヲが誕生された。これを『三貴子』といいます。

そこでイザナギは、アマテラスは神様のいる高天が原を、ツキヨミには夜の国を、スサノヲには海原を治めなさいと、それぞれに役割を告げたのです。ところがスサノヲは嫌だと泣き叫び、「母の居る根の堅州の国(ねのかたすのくに)に行きたい」と駄々をこねたので、イザナミの逆鱗に触れ、追放されました。

姉のいる高天ヶ原でも狼藉を働き、アマテラスが岩戸に御隠れになり、ついに財産を没収されて地上へと追放されたのです(葦原の中つ国、出雲地方)。

わがままで暴力的なスサノヲでしたが、地上に降臨するとヤマタノオロを退治してクシナダヒメを助け、結婚すると立派な新居を構え、日本最初の和歌を読んだのです。まさに正義感が強く、逞しく、愛妻家で、そして教養に長けた神様となったのです。

荒々しい程の強い力で祓い清める災厄除けの神様です。別名を牛頭天王(ごずてんのう)ともいい、ここでは通称を「お天王(てんのう)さま」といいます。なお、牛頭天王祀る総本社は京都の八坂神社です。

鳥大神(アスカ大神)

スサノヲの六代目の子孫となる大国主神の御子神です。別名を事代主神(ことしろぬしのかみ)といいます。明智と徳に富み、「えびす様」として崇敬されています。

島根県松江市の美保関にある美保神社に祀られています。ここはえびす様の総本宮です。

荒川区の素戔嗚神社は、出雲の國(島根県)の神様と深い関りのある神社です。

茅(かや)の輪

6月ごろ、神社の御神前に設けられた大きな茅の輪をご覧になったことがあると思います。ここ素戔嗚神社でも行われます。

こんな話が伝わっています。

スサノヲが遠くの南の海に妻問いにでかけたときのことです。陽は暮れ、疲れ果てたスサノヲは、今宵の宿を求めて蘇民将来(そみんしょうらい)と巨旦将来(こたんしょうらい)の兄弟を訪ねたのです。裕福な弟の巨旦将来は、やつれ果て汚い姿を見て貸しませんでした。一方、貧しい生活の兄の蘇民将来は、粟の飯で精一杯のもてなしをしました。

再び訪れたスサノヲは兄に御礼を言い、「疫病が蔓延することがあったなら茅(かや)で作った小さな輪を腰につけなさい」と伝えました。二人の住む村に疫病が流行りました。茅の輪をつけていた兄の家族だけは助かり、弟の巨旦将来は途絶えてしまいました。それ以来、村人は疫病が流行ると「蘇民将来子孫也」と口々に唱え、茅の輪を腰につけるようになったということです。

素戔嗚神社は疫病除けと繁栄の御利益で伝わり、江戸時代にコレラが流行したときも多くの人々が押し寄せたそうです。

境内の案内

- イチョウの木

樹齢5,6百年と推定されるイチョウの大木が境内にあります。

写真にも写っていますが、イチョウの木には絵馬がつけられています。母乳の出ない母が皮を煎じて飲み、また赤ん坊の無事な成長をお願いし米の研ぎ汁を撒いた「子育ての銀杏」です。

- 碁盤

素戔嗚神社は七五三の時も賑わいます。

本殿の前に、碁盤の上に子供の足袋の跡が付いた碁盤が置かれます。平安時代から伝わる由緒正しき儀式「着袴の儀」のひとつです。碁盤の目を社会に見立て、両足でしっかと立ち、碁盤の目のように規律正しく成長するようにと願ったのです。

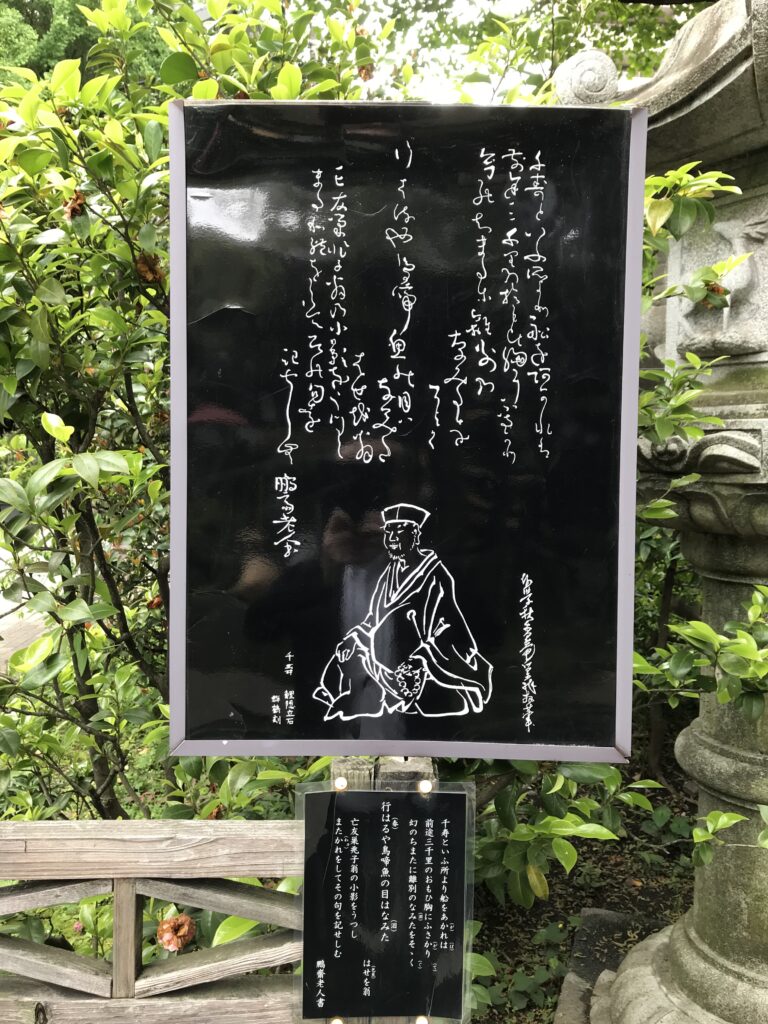

俳人は東北を目指す

千住は、松尾芭蕉が「奥の細道」の旅へと出発した地です。江戸時代の元禄2年(1689年)の3月のことです。

『奥の細道』には、「千じゅと云所にて船をあがれば前途三千里のおもひ胸にふさがりて幻のちまたに離別の泪をそゝぐ」と書かれています。

この時に松尾芭蕉が詠んだ句「行く春や鳥啼き魚の目は泪」が、境内の句碑(松尾芭蕉の碑)に刻まれています。

おしまい

下町の風情や文化の残る一帯です。近くには吉田松陰のお墓や吉原があります。また隣の駅の北千住は、大学も移転して来て住みたい街にも名を連ねるようになりました。

今年のお正月は、浅草寺にお参りし、下町の七福神巡りもたのしいかもしれません。

素戔嗚神社 素盞雄大神(スサノオオオカミ)と飛鳥大神(アスカオオカミ) 最寄り駅 東京メトロ日比谷線・JR常磐線「南千住」より徒歩で8分 住所 東京都荒川区南千住6-60-1