二十六回 技術とともに企業神社 「日電玉川稲荷神社」(川崎市中原区)

日電玉川

新宿湘南ラインの「武蔵小杉」駅と南武線の「向河原」駅に挟まれる形で、NEC(日本電気)のNEC玉川ルネッサンスシティがあります。

高層ビルが建設される前は、玉川事業所とも玉川事業場(建設時は玉川向工場)ともいわれ、三交代制の生産工場とともに研究開発の要として、また製造業を支える技能職員の学校(日本電気工業技術短期大学校)や訓練所もあり、技能オリンピックで金メダルをとる人材を輩出していました。

海底ケーブルなどを開発した伝送事業部や二つ折り携帯電話とともにNECの基幹を担い、向河原の飲み屋や現在の東横線「武蔵小杉」駅のガード横の飲み屋で、多くの日電社員の姿を見ました。というより会話で分かりました。「人事情報は飲み屋のオヤジに聞け」と冗談がささやかれるほど元気のある町でした。もちろん今も高層ビルが立ち並ぶ明るくて元気な町です。

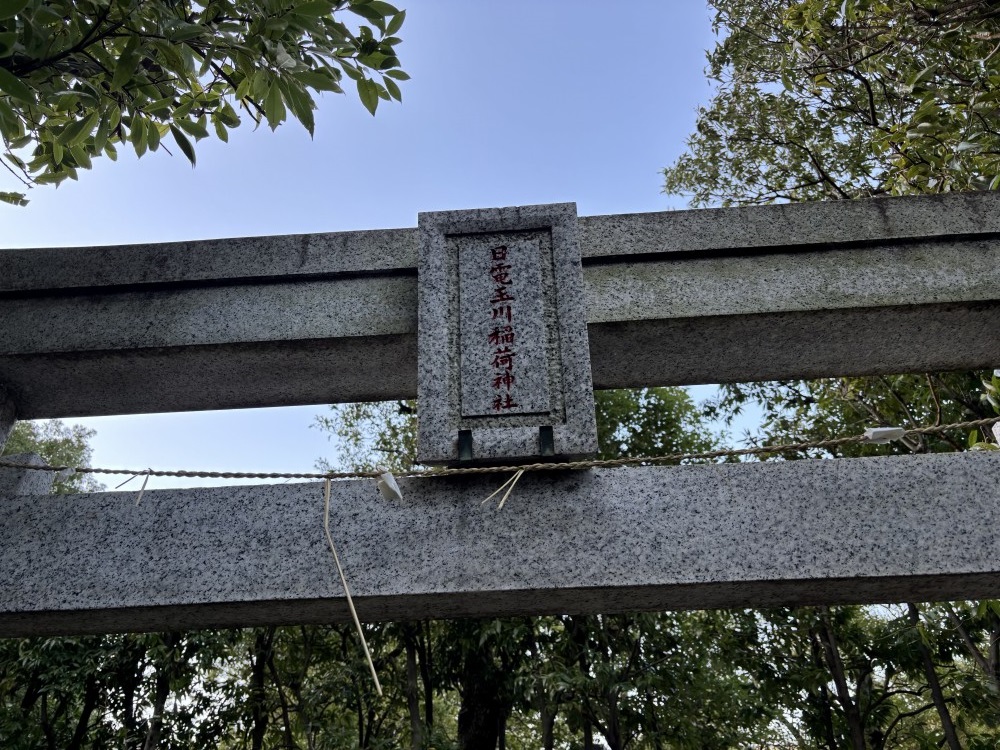

そんなNEC玉川ルネッサンスシティの一角に、玉川工場とともに時を刻んだ神社があります。「日電玉川稲荷神社」。今回は、この神社を紹介します。

企業神社

企業神社といえば、KADOKAWAが提供する、ところざわサクラタウンに建立された「武蔵野坐令和神社(むさしのにます/うるわしき/やまとの/みやしろ)を想像することでしょう。建築デザインが隈研吾、命名が国文学者の中西進。たしかに圧巻です

しかし、これとは違って神社から分霊された企業神社があります。

資生堂の成功稲荷神社(東京都港区)、東洋水産の幸稲荷神社(東京都港区)、三井グループの三囲神社(東京都墨田区)、証券業界の兜神社(東京都中央区)などです。

日電玉川稲荷神社もそんな企業神社のひとつです。「日電」とは「日本電気」の略称です。

日電玉川稲荷神社とは

日電玉川稲荷神社は小さな敷地で、道路とは樹木で仕切られているため、歩いていてもつい見逃してしまいます。

・京都伏見稲荷神社

なぜ、ここに神社があるのか、小径ほどの境内に由来の看板が立っています。

日電玉川稲荷神社は1939年(昭和11)4月に、玉川事業場の工場長が工場の繁栄を願って、京都の伏見稲荷大社から分霊を受けてこの地に建立したものです。玉川事業場ができたのは1936年6月で、工場操業から3年目のことです。

1936年は、2.26事件や日独防共協定が締結され、ベルリンオリンピックが開かれた年です。また1939年は第二次世界大戦がヨーロッパで勃発、世界は混乱と迷走から戦争の時代と突入します。

戦前、玉川地区には日本電気以外にも多くの企業の工場や研究所があり、空襲で大きな被害に遭いました。

戦後、復員した社員を食べていけるようにする、それが最大な課題だったそうです。その目標が「技術のNEC」「マーケット・オリエンテッド」で、生産と共に技能を磨くことにも力を入れたのです。

・祀神はウカノミタマ

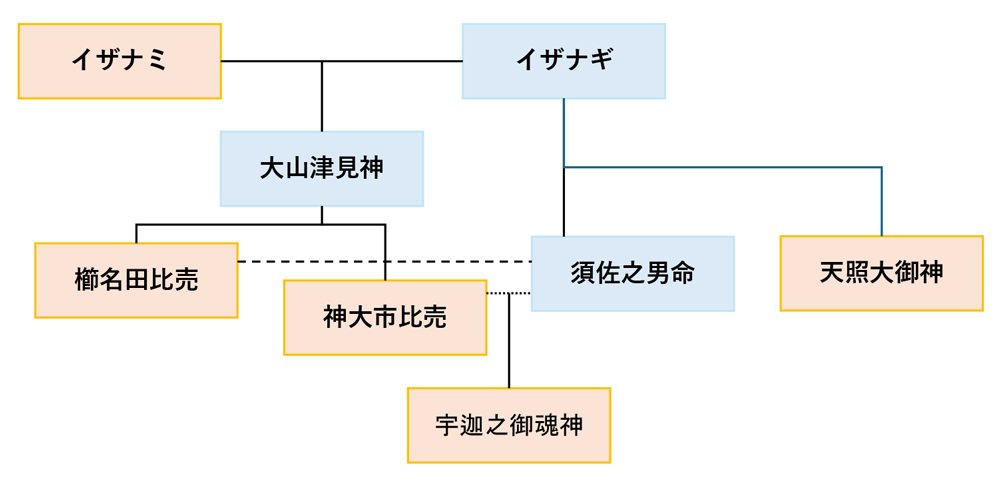

伏見稲荷大社の主祭神はウカノミタマで、日本神話に登場する女神です。『古事記』では宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)、『日本書紀』では倉稲魂命(うかのみたまのみこと)と表記されています。「宇迦」は穀物・食物を示し、穀物の神です。

戦後焼け野原の玉川工場跡で、野菜や穀物を育て、飢えをしのいだと聞きました。ウカノミタマのご利益があったのでしょう。

『古事記』では、須佐之男命の系譜で、須佐之男命が櫛名田比売(八岐大蛇伝説)の次に娶った神大市比売との間に生まれます。

出雲大社の主祭神であり、須佐之男命の六代子孫の大国主命の祖先ともなります。御参りすれば出会いのご縁も少しはあるかもしれません。

日電玉川稲荷神社をちょこっと散策

小さな石造りの鳥居に細い小路と小さな祠。それでも心地よさと静寂さを感じるのは、町とともに、人とともに、日々を刻んできた共存の歴史だからでしょうか

鳥居には、赤く「日電玉川稲荷神社」と刻まれています。鳥居をくぐって曲がった先に、短い参道が続きます。

手水場に狐とカエルの石像を右手に見て、十余歩で本殿に参拝できます。

参拝後、赤い鳥居のところでネッサンスシティのタワーを見上げてみましょう。昔のこの町を知っている方なら、どこか懐かしいものを感じます。もちろんその頃は高いビルなどありません。高いと言えば、新幹線の高架線かもしれません。でも、見知らぬ景色だから過去を思い偲ぶかもしれません。

このビルが建つ前の玉川事業場のころ、神社は工場の敷地内にあって一般の人は参拝できなかったかもしれません。現在、広場とともに開放されているのも地域と共に歩む企業の姿勢のひとつかもしれません。

おわり

日電玉川稲荷神社の流れで、東京・三田にあるNEC本社のスーパータワービルについてお話します。

かつてここには三田事業場があり、赤レンガ造りの重厚な建物でした。

これは、1923年の関東大震災で日本電気のビルも倒壊し、たくさんの技術者を失いました。これを教訓に、技術者(もちろん一般社員も)を守る考えから、どんな地震にも耐えうるビルとしてレンガ造りのビルに建て替えたのです。

「技術のNEC」、日本の製造業を支えてきたNECらしい逸話です。

日電玉川稲荷神社も、そんな思いの中で建立され、社員とともに歴史を築き、これからは町や人びととともに新しい歴史を刻んでいくことでしょう。

私見ながら、製造業の魂をいつまでも大切にする国や会社であってほしい。サービスやソリューションもたいせつなことですが、もの造りの精神こそが経済の基盤だと確信しています。

PR

PR

新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫) 文庫 ラフカディオ・ハーン (著), Lafcadio Hearn (その他), 池田 雅之 (翻訳) ▼

セツと八雲 新書 小泉 凡 (著) ▼

瞬 単行本 河原 れん (著)▼

瞬 またたき [DVD] 北川景子 (出演), 岡田将生 (出演), 磯村一路 (監督) ▼

QRコードで聴く島根の民謡・労作歌 単行本(ソフトカバー) 酒井 董美 (著), 福本 隆男 (イラスト)▼

QRコードで聴く島根の民話 酒井 董美▼

随想 令和あれこれ 酒井 董美▼

僧侶はなぜ仏像を破壊したのか 古川順弘▼

「本」とともに地域で生きる 南陀楼綾繁▼

改訂新版 東京 わざわざ行きたい 街の本屋さん 和氣正幸▼

スイッチバック大全: 日本の“折り返し停車場” 江上 英樹/栗原 景▼

明治の津和野人たち:幕末・維新を生き延びた小藩の物語 山岡 浩二▼

時代屋の女房 怪談篇 村松 友視▼

あの頃映画 「時代屋の女房」 [DVD] ▼

『砂の器』と木次線 村田 英治▼

砂の器 デジタルリマスター 2005 [DVD] ▼

砂の器(上)(新潮文庫) 松本 清張▼

フジテレビ開局60周年特別企画「砂の器」オリジナルサウンドトラック▼

出雲国風土記: 校訂・注釈編 島根県古代文化センター▼

小泉八雲 日本の面影 池田 雅之▼

ヘルンとセツ 田渕 久美子▼

かくも甘き果実 モニク・トゥルン (著), 吉田 恭子 (翻訳)▼

出雲人~新装版~ 藤岡 大拙▼

出雲弁談義 単行本(ソフトカバー)藤岡 大拙▼

楽しい出雲弁 だんだん考談 単行本(ソフトカバー)藤岡大拙/小林忠夫▼

人国記・新人国記 (岩波文庫 青 28-1)浅野 建二▼

日本の未来は島根がつくる 田中 輝美▼

石見銀山ものがたり:島根の歴史小説(Audible) 板垣 衛武▼

出雲神話論 三浦 佑之▼

葬られた王朝―古代出雲の謎を解く 梅原 猛▼

島根駅旅 ─島根全駅+山口・広島・鳥取32駅▼

おとな旅プレミアム 出雲・松江 石見銀山・境港・鳥取 第4版▼

しじみ屋かわむら 島根県宍道湖産大和しじみ Mサイズ 1kg▼

神在月のこども スタンダード・エディション [DVD]▼

クレマチスの窓辺 [DVD]▼

RAILWAYS [レイルウェイズ] [DVD]▼

日本ドラマ VIVANT blu-ray 全10話 完全版 堺雅人/阿部寛 全10話を収録 2枚組▼