- 2025年11月3日

私たちは「木次線一部廃線」にこだわる-木次線まつり 2025年12月14日・木次駅前-

12月12日は「木次線全線開通」(宍道~備後落合)の記念日。1937年(昭和12)12月12日、八川から備後落合間が延伸開業し、木次線は宍道から備後落合まで繋がりました。今から88年前のことです。 その二日後の12月14日(日曜日)、「木次線まつり」が木次駅前のチェリヴァホール会館で開かれます。

私たち『島根国』は、木次線一部廃線をどのように受け止め、新たな価値・行動創造に活かすかの視点で紹介します。もちろん暮らしている人と旅行で訪ねる人、若者と老人、あるいは鉄道ファンと経済思考の人とは考え方も方向も異なります。さらには多様性のなかで価値観もスタイルも変化します。その違いを認識しつつ『廃線』について考えてみましょう。

なお、一部廃線区間は出雲横田と備後落合の間です。そこには全国的にも珍しいスイッチバックが含まれています。

-1-724x1024.jpg)

-2-741x1024.jpg)

■木次線まつり

まつりの象徴的なところを紹介します。(敬称略)

・映画 10時から(開場9時30分) 『銀河鉄道999』(1979年フィルム)の上映

一般1,000円(前売り、当日1,200円)、学生(18歳未満)500円(前売り、当日700円)

・木次線シンポジウム(13時から13時55分)

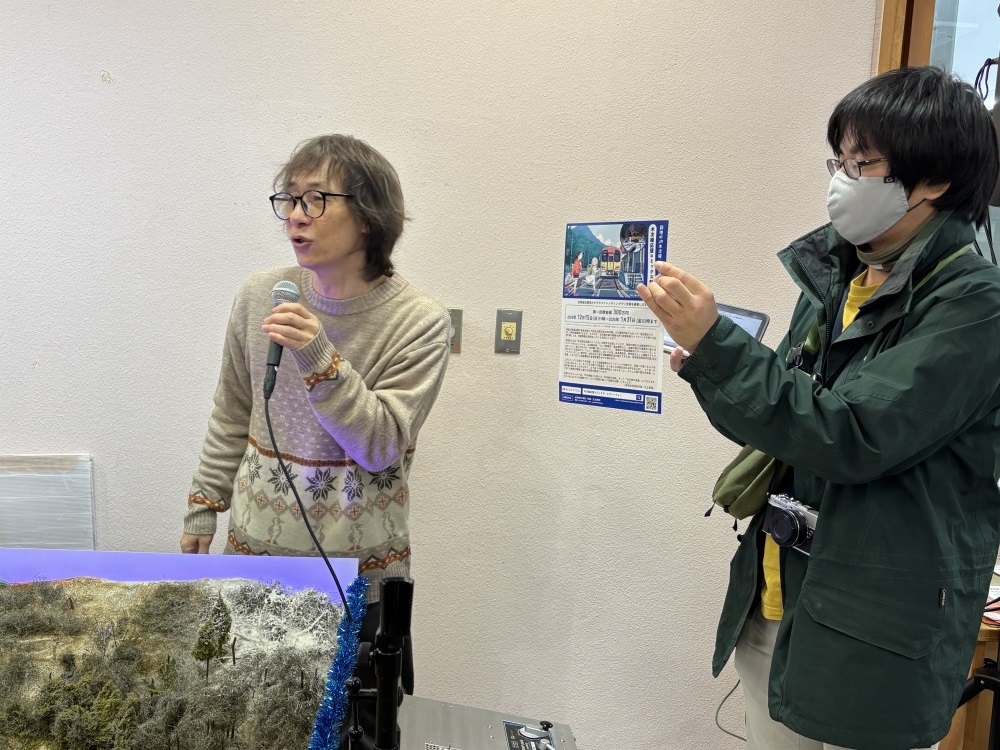

『マンガでつなぐ地域の未来』江上英樹

『パネルディスカッション』飯野公央、江上英樹、島根大学鐡道研究会、たこぱいそん

・ロビーイベント(10時から15時)

各種展示、PRコーナー、出雲坂根スイッチバック・ジオラマ運転会等

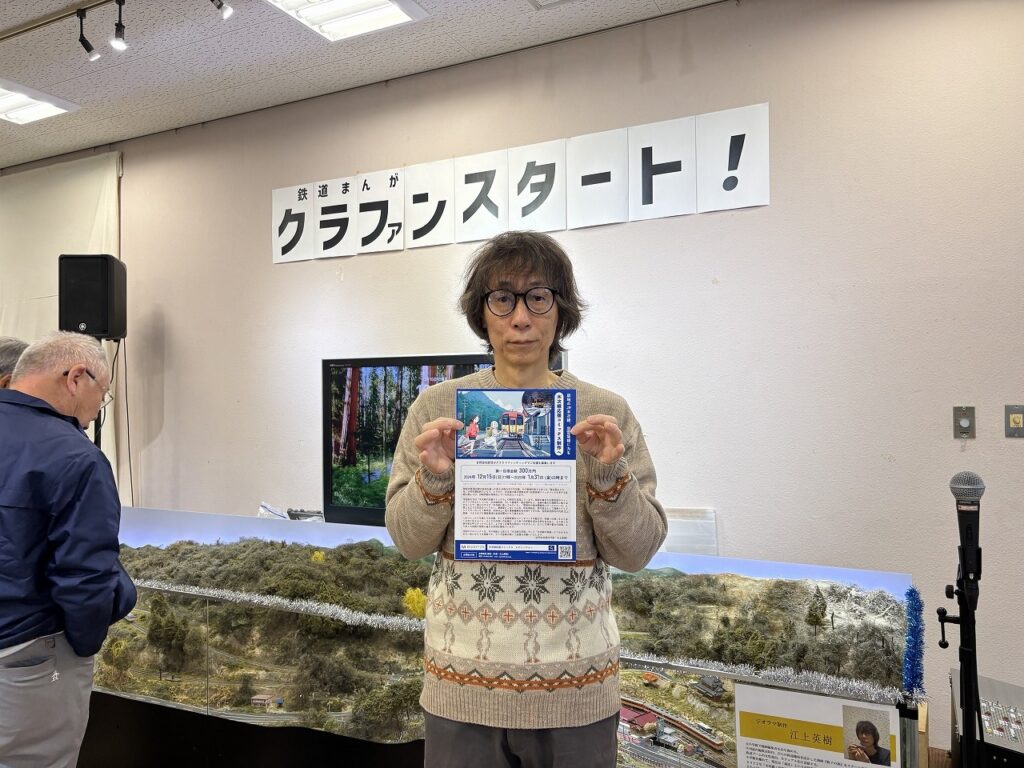

●『木次線応援コミックス完成発表会』

盛り沢山の演出が計画されています。地元や周辺の方のみならず島根旅行を計画されている方もご参加頂き、木次線一部廃線について考え、そして次なる施策、一手を考えていただければ幸いです。

『木次線応援コミックス完成発表会』

昨年の「木次線まつり」で発表されたクラウドファンディングでのコミックス制作。木次線出雲坂根駅のスイッチバックを舞台に、少女(?)や妖精(推測)たちが織り成す「廃線」に関する物語のようです。登場人物や物語の展開は、木次線まつりにて、クラウドファンディング協力者に配布されるコミックスで判明します。

全体のプロデュースは江上英樹さん、漫画作成はたこぱいそんさん。

制作の思いや苦労話、そして今後の展開や希望については、木次線シンポジウム『マンガでつなぐ地域の未来』や『パネルディスカッション』で明らかになることでしょう。

全線開業の1937年(昭和12)には何があったか

広島駅から岡山県の新見市にある備中神代駅まで開通したのが1936年の10月10日のことです。

一方、第一回文化勲章(横山大観等)、パリ万国博覧、浅草の国際劇場オープン、後楽園球場が開場します。

これらすべて突発的な事件や行動というよりは、事前に検討・計画されています。

繋がる

日本海と瀬戸内海、山陰と山陽をつなぐ線として、経済的にも政治的にも極めて重要な意味と位置を担っていました。

1945年8月6日の原子爆弾投下による多くの被爆者を、広島から運んだのも芸備線と木次線でした。

戦後も変わることなく、松江と広島をつなぐ線とした活用されました。夜行急行の「ちどり号」がその代表的な事例でしょう。1960-70/80年代、出雲地方の小学生の修学旅行は広島で、原爆ドームや宮島を見学しました。広島大学を受験する高校生も、また広島の若者は三井野原スキー場や大山スキー場、三瓶山スキー場に行くのに使いました。また、日本海の海産物を背負った行商の人々や富山の薬売り人の道でもあったのです。

マニアックな活用として、宍道方面から木次線で備後落合まで来、ここで芸備線の上りに乗り換えると「津山」に行くことが出来ます。また途中の「新見」で伯備線に乗り換えると「岡山」に向かうことが出来ます。

まるで中国山地尾根の旅です。

友、遠方より来、遠方に去る

1964年の東京オリンピックの標語は、「より速く、より高く、より強く」でした。聖火が走りました。

時代は、大量生産・大量消費とともに、「速さ・高さ・強さ」も必須の条件としました。そのひとつが道路整備とともにモータリゼーションの急進展でした。集団就職で飛び立った若者から、進学・就職の可能性を求めた旅立ちへと変化しました。

そして21世紀、通信からインターネットの浸透は、鉄道に頼ることはなくなりました。

木次線の車両から通勤通学者や旅行者の姿が徐々になくなりました。仕事がないからでしょうか。町中の高校が進学によいからでしょうか。魅力がないからでしょうか。それとも空白の30年といわれるように、活性化の努力を怠ったからでしょうか。

そんなことはありません。自治体も、民間・住民も、そしてJRや観光関係も努力してきました。しかし、それよりも変化が急で、激しく、不確実で、多様だったのです。

多様性

ダイバーシティという考え方があります。「多様性」を意味します。組織や集団や企業が年齢・性別・人種・国籍・障がいの有無・価値観・性的指向など、さまざまな属性やバックグラウンドを持つ人々で構成されている状態を指します。

企業や社会において、このような多様性を差別や偏見することなく尊重し、一人ひとりの能力を活かすことを推進しています。

みんなが「怖くない」社会、そしてみんなにとって「明るい」社会。その一歩として、多様化した中のひとつの層を置いてみるのです。今回のコミックスの発行は、漫画好きな層、鉄道好きな層をターゲットして企画されました。新しいひとつの活動です。

私たちは戦後民主主義の幻想にとらわれています。そのひとつが「多数決の原理」です。多数が正しい、多数に従う。たしかに事を決めるときには大切かもしれません。しかし、多数が常に正しいとは限りません。

多様性のなかでのコアな層の探索・開拓・育成・ファン化をしてみるのも、新しい活動だと思います。

皆さんも考えてみましょう。

PR

PR

新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫) 文庫 ラフカディオ・ハーン (著), Lafcadio Hearn (その他), 池田 雅之 (翻訳) ▼

セツと八雲 新書 小泉 凡 (著) ▼

瞬 単行本 河原 れん (著)▼

瞬 またたき [DVD] 北川景子 (出演), 岡田将生 (出演), 磯村一路 (監督) ▼

QRコードで聴く島根の民謡・労作歌 単行本(ソフトカバー) 酒井 董美 (著), 福本 隆男 (イラスト)▼

QRコードで聴く島根の民話 酒井 董美▼

随想 令和あれこれ 酒井 董美▼

僧侶はなぜ仏像を破壊したのか 古川順弘▼

「本」とともに地域で生きる 南陀楼綾繁▼

改訂新版 東京 わざわざ行きたい 街の本屋さん 和氣正幸▼

スイッチバック大全: 日本の“折り返し停車場” 江上 英樹/栗原 景▼

明治の津和野人たち:幕末・維新を生き延びた小藩の物語 山岡 浩二▼

時代屋の女房 怪談篇 村松 友視▼

あの頃映画 「時代屋の女房」 [DVD] ▼

『砂の器』と木次線 村田 英治▼

砂の器 デジタルリマスター 2005 [DVD] ▼

砂の器(上)(新潮文庫) 松本 清張▼

フジテレビ開局60周年特別企画「砂の器」オリジナルサウンドトラック▼

出雲国風土記: 校訂・注釈編 島根県古代文化センター▼

小泉八雲 日本の面影 池田 雅之▼

ヘルンとセツ 田渕 久美子▼

かくも甘き果実 モニク・トゥルン (著), 吉田 恭子 (翻訳)▼

出雲人~新装版~ 藤岡 大拙▼

出雲弁談義 単行本(ソフトカバー)藤岡 大拙▼

楽しい出雲弁 だんだん考談 単行本(ソフトカバー)藤岡大拙/小林忠夫▼

人国記・新人国記 (岩波文庫 青 28-1)浅野 建二▼

日本の未来は島根がつくる 田中 輝美▼

石見銀山ものがたり:島根の歴史小説(Audible) 板垣 衛武▼

出雲神話論 三浦 佑之▼

葬られた王朝―古代出雲の謎を解く 梅原 猛▼

島根駅旅 ─島根全駅+山口・広島・鳥取32駅▼

おとな旅プレミアム 出雲・松江 石見銀山・境港・鳥取 第4版▼

しじみ屋かわむら 島根県宍道湖産大和しじみ Mサイズ 1kg▼

神在月のこども スタンダード・エディション [DVD]▼

クレマチスの窓辺 [DVD]▼

RAILWAYS [レイルウェイズ] [DVD]▼

日本ドラマ VIVANT blu-ray 全10話 完全版 堺雅人/阿部寛 全10話を収録 2枚組▼