松江には、たくさんの葛飾北斎がいる

- HOME

- 地方創生とSDGs

- SDGsと未来デザイン

- 松江には、たくさんの葛飾北斎がいる

松江には、たくさんの葛飾北斎がいる

探求心ともてなしの心が迎える「出会い」の県立美術館

はじめに

島根県立美術館は、JR松江駅からタクシーで15分ほどの宍道湖湖畔にあります。建物に入ると開放感のある高い天井と明るいロビーに、芸術作品を鑑賞するという張り詰めた感覚は一瞬のうちに霧散し、穏やかな気分に包まれます。それは降り注ぐ陽光とともに天井まで広がる宍道湖と山々の美しい景観の妙でしょうか。

館内だけではありません。外観も城下町松江の文化と自然に気遣ったつくりとなっています。

「風景と一体化したような優美な建物の形態は、水面と大地をつなぐ『なぎさ』をイメージしたものです」(島根県立美術館サイトより)

「対岸から見る時の視線を意識し、背後の山並みを遮らないように高さは低く抑えられています。屋根の円い開口部は展望テラスとなっています」(同)

宍道湖には女性の悲しい物語が伝わる嫁ヶ島があります。松江城の国宝天守閣から眺めると、美術館の開口部に、この嫁ヶ島が物語ごとすっぽりはまる幻を見るのです。

小泉八雲が愛した松江、そして多くの文豪が安堵した雰囲気、それは自分のためだけでなく皆とともにあってひとつ、互いに補い合う関係と風土にあるのでしょう。それが美術館と宍道湖の調和に象徴されているのです。

天守閣と宍道湖の間に高層マンションが建設されるそうです。宍道湖と一体化した景色も、美術館の山脈との調和も完全な形で眺めることが出来なくなります。残念なことです。松江を訪れた折には是非、松江城天守閣から宍道湖と美術館の交わりと全景をご覧ください。

葛飾北斎の作品を鑑賞された後、ここからの風景を眺めてください。すると、なぜ「北斎プロジェクト」と名を打ったのか、そして美術館に来場される皆様を迎える美術館の心意気とおもてなしの心を景色のなかに感じていただけるでしょう。

もてなし心、作品の癒し、町との調和。島根県立美術館は『心技体』を融合した出会いの世界です。

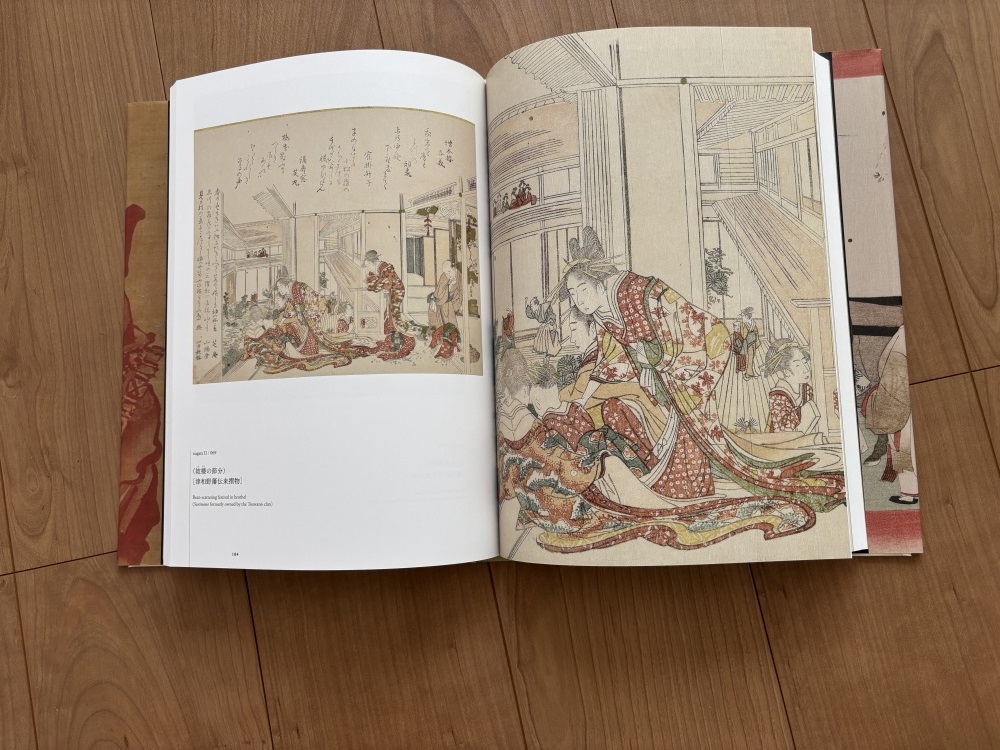

葛飾北斎と江戸の風情のある空間

島根県立美術館には、世界でも有名な葛飾北斎の作品が1600件、北斎の門人たちの作品や関係資料を含めると2500件を超える作品と資料があります。なかには、世界で一点しか確認されてない貴重な作品や資料もあります。また北斎以外にも歌川広重、小林清親らの作品も保管されています。

これらは保存・分類され、美術館の二階にある「北斎展示室」で随時展示されています。また折々の季節や祭事にあわせ企画展も公開されます。

・内なる世界へ

県立美術館の高い天井へと続く階段を上ると湖面のようなロビーがあります。正面にあるのが「北斎展示室」です。一階のロビーに比べるとやや薄暗いここは、一階が「外」ならば「内」の世界へと心を向かわせるのです。作品との会話なのでしょうか、それとも作品に関わった人々の思いと情念でしょうか。

これも茶の湯の文化の漂う松江ならではのもてなしかもしれません。「和敬清寂」(千利休の茶の心得)、心を和らげましょうと諭しているのでしょう。

鑑賞後は壁沿いの椅子に暫し腰かけ、北斎の作品と語り合うのも一興だと思います。

・葛飾北斎

葛飾北斎は、江戸後期の宝暦10年(1760)から嘉永2年と伝えられています、19歳で勝川派の勝川春章に師事し、安永8年(1779)から嘉永2年(1849)までの70年間に渡って絵師・浮世絵師として活躍します。

歌舞伎役者、花魁や相撲取りなどの人物画とともに、富士山や建物などの風景画から昆虫や草花、変わったところでは妖怪、当時架空の動物といわれた象や龍、さらに自然現象まで描き、35,000件に及ぶ作品を残しました。

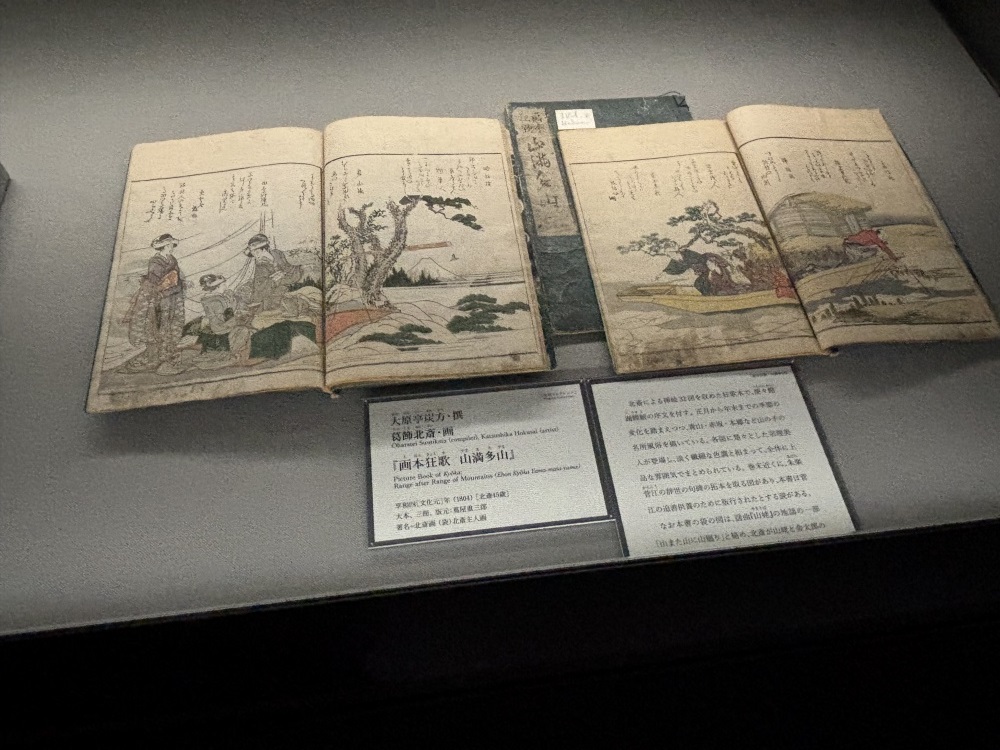

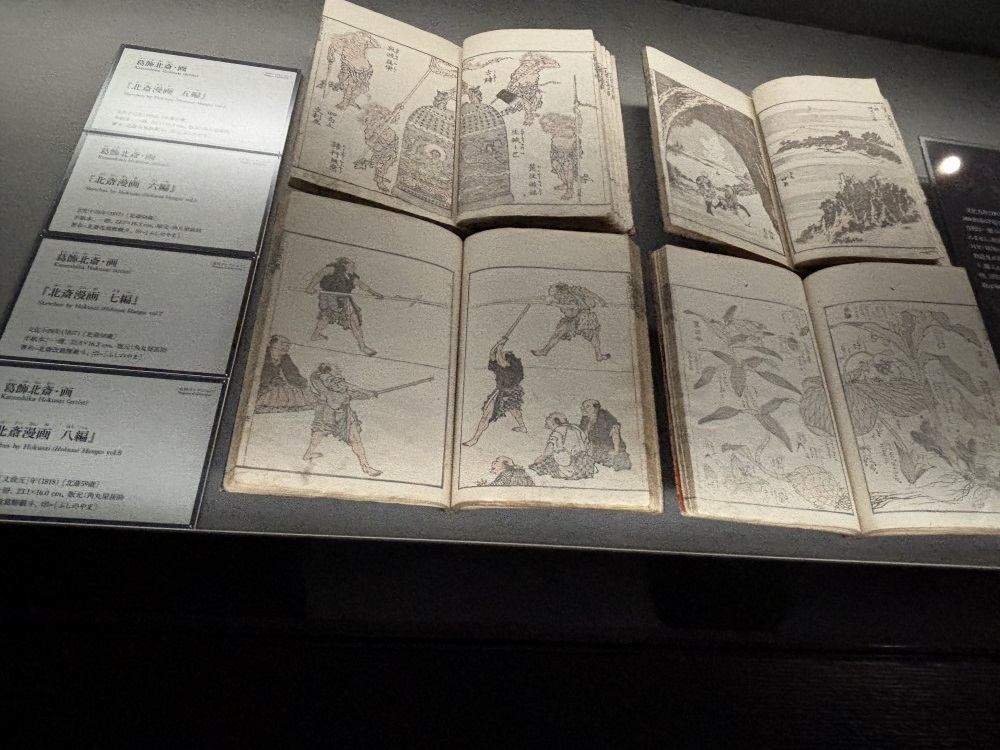

版画(摺物)のほかにも肉筆浮世絵、黄表紙、読本、狂歌本、絵手本、春画など多岐にわたります。

NHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(2025年)の主人公、江戸のメディア王・蔦屋重三郎とは蔦重の晩年の頃に接点があります。

1998年、アメリカの雑誌『ライフ』の「この1000年間で最も偉大な業績をあげた世界の100人」に日本人として唯一選ばれました。

なぜ、大量の浮世絵があるの?

これほどの作品が、なぜ島根県立美術館に所蔵されているか、そしてどのような考えで展示されているのか、副館長の勝部考子さん、学芸課長の椋木賢治さん、広報の山根智子さんに、作品の管理・分類とプロモーションのお話をお伺いしました。

・寄贈された個人コレクション

浮世絵コレクションは、古代史を変えた荒神谷遺跡の銅剣(国宝)や加茂岩倉遺跡の銅鐸(国宝)のように、ある日、突然、見つかったのではありません。

そこには目的をもってこつこつ収集された方がいらっしゃいます。お金も時間も、探す労力もかかったことでしょう。そしてなによりも浮世絵に対する情熱と執念があったからでしょう。その経緯を皆様にお話して頂きました。

「北斎コレクションは、松江出身の実業家新庄二郎氏の新庄コレクション(471件)と津和野町出身の北斎研究家永田生慈氏の永田コレクション(2,398件)、お二人の個人コレクションの寄贈と、島根県が独自に購入した作品を合わせた約3000点で構成されています」(勝部考子さん)

「コレクションは錦絵だけでなく摺物、版本、肉質画も含まれ、さらに北斎だけでなく北斎の門人や歌川広重の貴重な作品もあります。世界でも稀な点数で、この整理と分類が極めて大切です」(椋木賢治さん)

「こんな貴重な作品を、多くの皆様に身近で接してもらい、親しんでもらう、それが私たちの願いであり、喜びです」(山根智子さん)

・新庄二郎コレクション

松江市伊勢宮町生まれ(1901-1996)。島根県立商業学校(現・島根県立松江商業高校)、明治大学商科専門部を卒業後、大阪で電気照明器具の仕事をします。戦後、電気スタンドの専門会社(日新電化社)を設立。1950年頃、浮世絵蒐集にめざめます。

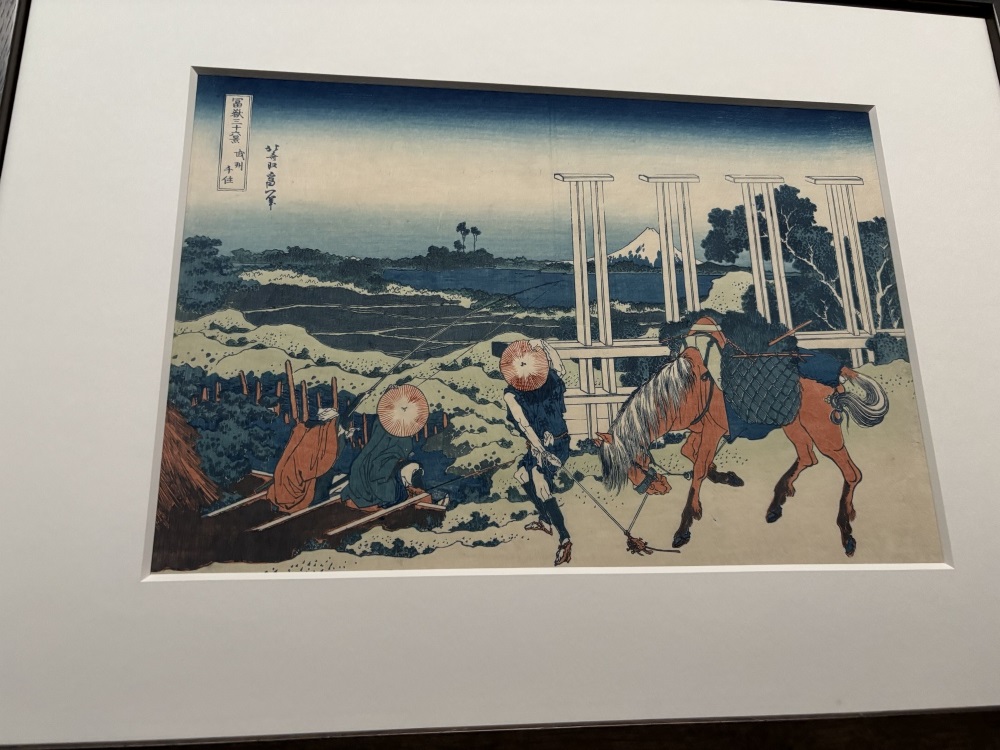

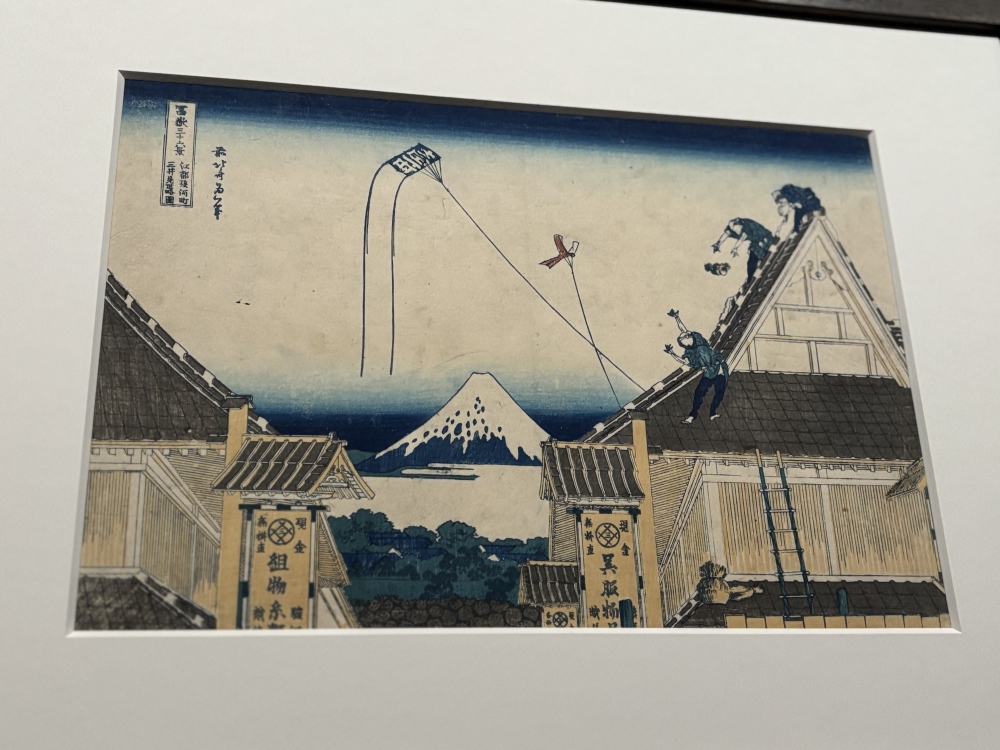

葛飾北斎の《冨嶽三十六景》、歌川広重の『東海道五拾三次之内』や鈴木春信・喜多川歌麿らの美人画など多岐にわたって収集しました。

1983年、病を機にコレクションを島根県へ一括譲渡。複数回の寄贈作品を加えると、総数は471件以上になります。その後も蒐集活動を続け、1990年に74点の浮世絵を寄贈されました。摺りや保存状態の良好な作品がたくさん含まれています。

・永田生慈コレクション

津和野町出身の浮世絵研究家、美術史家、美術評論家(1951-2018)です。小学3年生の頃に北斎の絵手本に魅せられ、北斎の作品を蒐集します。北斎研究を志し、立正大学に進学。

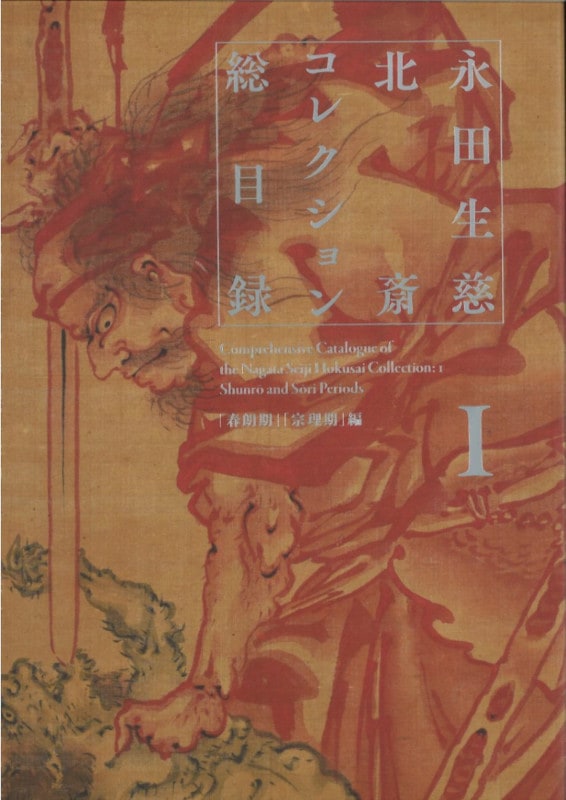

在学中、北斎専門研究誌『北斎研究』の編集、執筆、発行を手掛けます。1977年浮世絵専門の太田記念美術館に勤務、副館長兼学芸部長を務め退任。その間、津和野町に自身のコレクションを中心とした葛飾北斎美術館を開館(2015年閉館)され、北斎に関する数多くの論文・主著・編著を執筆しました。2017年、所蔵するコレクション2,398件を島根県へ寄贈。

北斎の青年期から晩年期までの各期の錦絵・摺物・版本・肉筆画など、あらゆる画題の作品があります。北斎を代表する絵手本『北斎漫画』(初編)や『富嶽百景』の初摺本をはじめ、初期摺りの『冨嶽三十六景 凱風快晴』など貴重な作品・資料も少なくありません。門人の作品も含めると総数は2,398件以上になります。

コレクションは永田氏の遺志により、島根県立美術館と島根県立石見美術館(益田市)でのみ公開です。これは貴重な作品の散逸を避けてのことです。

・島根県購入分

島根県立美術館は、島根県立博物館(1959年開館-2007年閉館)所蔵の「新庄コレクション」を受け継ぐと、日本版画の体系的なコレクションの形成を目指しました。

北斎と広重の風景版画を中心に約60件を購入。特に北斎を代表する風景版画の揃物『冨嶽三十六景』等の収集に努めました。

・公開するにあたって

二人の個人蒐集家の意思を引き継ぐ美術館の姿勢は、閉ざされた所蔵と限られた展示ではなく広く一般に公開し、人々ともに鑑賞・体感し、感動を共有することを前提としました。

寄贈の意思を大切に、原形の維持・保存とともに、誰にでも分かりやすい整理・体系化を模索し、鑑賞だけでなく作品を楽しむ環境の整備も重視したのです。この考え方の具現化が、万人が身近に感じて楽しみ、感動を共有するための活動、「北斎プロジェクト」の立ち上げでした。

「北斎プロモーション」と今後の活動について、皆様の立場から思いも含めてお話して頂きました。

「北斎プロジェクト」とは

・なぜプロジェクトか

寄贈された作品を企画にそって順次展示する従来の展示の考えではありません。

「寄贈された作品を大切に保管することも大切な役割です。そして、作品を守りつつ分類・整理することも、お二人の意思を引き継ぐことでした。体系化することで新しい価値もみつかりました。皆様にいろんな形で楽しんで頂く、そんな考えがプロジェクトの根底にあります」(勝部考子さん)

大量の作品が寄贈され、そこには蒐集されたお二人の並々ならぬ思いと意思があります。それを引き継ぐ側にも、それにふさわしい意思と見せ方をしてほしいと、阿吽の呼吸として伝わったのでしょう。

作品自体の価値は変わるものではありません(売買値段は変わるでしょうが)。しかし、作品は研究されることによって、あるいは分類されることで、いままで見えなかった別の価値や歴史的背景が新たに浮かび上がってきます。

これほどの多くの作品と資料が集まれば、データベース化することで見えなかったものが見えてくるのは必須なことです。

しかし、この膨大な作品群。整理完了まで待てば展示はどんどん遅くなります。そこで行き着いたのが整理とともに展示していく、今回のプロジェクトでした。

プロジェクトについて勝部考子さんは次のように説明されます。

「2029年までを目処に、いろいろな事業やイベントを検討しています。その基本となるのが、次の考えです。一つ、貴重な北斎コレクションを大切に守り伝え、二つ、多くの人に作品との出会いの場を提供し、そして地域の方々に親しみと誇りをもっていただけるようにすることです」

・4つのコンセプト

北斎プロジェクトは、4つのコンセプトで構成されています。①作品とその価値を守る、➁魅力と価値を伝える、③本物と出会う感動を、④楽しむ体験から親しみへ。

「作品を物理的に守ることはもちろん、コレクションの価値を守り、多くの方に、コレクションの魅力や価値をお届けします」(勝部考子さん)

北斎プロジェクトは展示だけでなく、プロジェクトの過程そのものを公開し、愛好者だけでなく新たなファンの掘り起しと、みんなで北斎の素晴らしさを確かめ合う活動も行います。

ここで注目すべきことは、パンフレットやwebサイトでプロジェクトを公開するだけでなく、このプロジェクト自体が多くの人々に「見える化」されていることです。結果(展示)だけでなく、このプロジェクト自体をみんなで体験できます。

・2つの領域

4つのコンセプトは、2つの活動領域に分かれます。

①作品と作品の価値を守り分類し、継承して新たな価値を創る領域、➁北斎や美術館の考えを多くの人々に伝えるとともに、各種イベント・講演会や出張ワークショップを通し感動を共有する領域です。

機能的に説明すれば、第一の領域は、作品を守りデータ化することで作品の新たな価値を創り出すイノベーション、第二の領域は、多くの人々に提供し、感動を共有するプロモーションです。

第一の領域を椋木賢治さんに、第二の領域を展示室やショップ等のご説明もして頂いた根本智子さんにお話して頂きます。

作品の保存・分類から新たな価値創造

永田生慈氏と直接交渉された椋木賢治さんには、北斎の作品の凄さと共に、蒐集家であり研究者である永田生慈氏の情熱と探求心に並々ならぬ感動と畏怖をもたれたようです。

・作品を引き継ぐことの責務

「膨大な財産、とくに永田コレクションを寄贈されたとき、まず、全作品の『目録』作りから始まりました」(椋木賢治さん)。

「もちろん永田先生の頭のなかには全作品のリストはあります。そして長年の中で蓄積された作品についての洞察も解釈もあります。さらには作品を購入した意図も、なによりも基準となる考えがあります」

「リスト作りが始まると、蒐集家であり北斎研究の第一人者である永田生慈先生の蒐集へのこだわりと視点に驚かされました」

「同じ作品でも摺りの早いものと遅いものがあります。また読本や絵手本は何度も手にしますし、いろんな人の手を渡っています。ところが蒐集された本はみなきれいなままでした。そこに永田先生の作品への思想や保存・研究する姿勢を強く感じます」

「美術品としての評価価値が高いという話より、永田先生の北斎への思いです」

数々の作品や資料だけでなく、北斎研究の意思と責務も譲渡されたのです。そして、椋木賢治さんたちには、その意思を具現化する責務が誕生したのです。

「これを預かることの責任の大きさとともに、先生の意思を引き継ぐこと、そして、今後、コレクションをどのようにするか、その責務を強く感じました。もちろん、喜びでもありました」

・北斎を究める

「19歳から亡くなるまでの70年間、描き続けた北斎の偉大さ。絵にかける情熱、人間としてのすごさをまず感じます。その北斎に迫ろうとした永田生慈先生も凄かった」

「北斎の作品の歴史や美術的な評価とは別に、集めて研究された永田生慈先生の考え方自体も重要です」

それを椋木賢治さんは、「知る」という言葉で示された。

「知ること。なぜ永田コレクションの中にこの作品が含まれているか。その意図はなんなのか。その意図を体系化するためには、集められた作品をとおして永田先生の考え方、思想を組み立てる必要がありました」

作品に作家の意図があらわれるように、蒐集された作品群には蒐集家・永田生慈氏の意図や志向があります。それを紐解き「知る」ことこそ、研究者・永田生慈氏の意思を、そして思想を引き継ぎ、新たな北斎研究の礎にできるのです。

作品自体の完成度を楽しむ鑑賞者の喜びもあれば、この作品にまつわる作家の隠された日々や感性に興味を抱く人もいます。だからこそ作品の見え方が変わってきます。そこに蒐集家であり研究者・永田生慈氏の思想と人間性が加わるのです。

それは、新しい北斎研究であり、新たな価値・意味の探求であるともいえます。世界の研究者や蒐集家の見方を変えることにもなるでしょう。

「北斎の作品から見た人生は六つに分類されます。春朗期、宗理期、葛飾北斎期、開と期、為一期、画狂老人卍期です。それぞれ期の作品を、永田先生の考えを受け継ぎつつ、図録を越えるものとして出版物として発行します。現在、『永田生慈北斎コレクション総目録「春朗期」「宗理期」編』を発刊しました。今後、随時出版します」

「この出版に向けての編集作業が、たとえばジャンル分け、順序だて、その一つひとつが北斎研究の新しい集積になると考えています」

まだまだ続く北斎の保管作業と分類からの編集作業。そこに永田生慈氏の世界が加わることで新事実の発見、そして意外な北斎の世界が透視されるかもしれません。

プロジェクトにすることで「見える化」された県立美術館の研究は、尽きることがありません。

感動の創出するプロモーション

蒐集された貴重な作品と展示には、北斎たち作家の情念とともに蒐集されたお二人の熱い思い、そして美術館の強い意思が詰まっています。それを多くの皆様に、身近に感じてもらうプロモーションの活動を山根智子さんにお聞きしました。

「企画展示に関連する広報とともに各種イベントでの紹介とともに、専門サイトの運営やパンフレットの制作、既存メディアを活用した動画の発信、さらには講演会を開催しています」(山根智子さん)

プロモーションのコンセプトである「魅力と価値を伝える」、この仕事だけでも大変な知力と労力を必要とします。そこに「本物と出会う感動を」「楽しむ体験から親しみへ」を実現する『体験』型のプロモーションも計画・実行されています。

「皆様のところに出かける意味で、学校や施設で行う出張ワークショップ、そして子供向けの『北斎のおはなし』、また美術館に来てもらい肌で感じ、五感で楽しむ美術鑑賞バスの企画運営など行っています」

・みんなとともに

展示室で作品に魅入ってしまう私に山根智子さんは、見せる側と見る側という関係ではなく、「ともに」を強調されました。

「美術品に出会い、ともに楽しむ。そんな感動さえも楽しんで頂きたいと思います。そこで何かに気づき、学んだら、家族に、お友達に伝えてもらう。ファンになり、そしてファンをつくってもらう、そんな広報や活動を心掛けています」

「一緒に体験してもらう。一緒に楽しんでもらう。すると親しみも、感動も大きくなると思います。そして、それぞれの楽しみ方を発見して頂きたいと思います」

北斎の『冨嶽三十六景・神奈川沖浪裏』の藍色を見詰める私に、そっと呟かれました。

「綺麗な色でしょう。ベルリン藍です」

作品の説明ガイドというより語り掛けるような口調でした。

「子供たちに、もっと北斎を知ってもらいたい。山奥の子供たちにも美術館バスで来てもらい五感で体験してもらう、またワークショップで身近に感じてもらう。感動して親しみをもってもらいたい。そんな広報を心掛けています。またそれが喜びです」

説明ではない、「ささやき」。それは「知」としての北斎も大切だが、イベント全体を通して体感する「感性」も大切だと、諭されている気分になりました。

マーケテイング用語でいえば、作品としての価値を伝える「機能的価値」から、作品や美術館という空間を体験して感動する喜び、「情緒的価値」創りが山根智子さんたちのミッションでしよう。

・北斎体験のファシリテーター

展示だけでなく、館内には北斎や浮世絵関係の書籍な文具とともに、自分の名前と来館日をプリントできる浮世絵付きの缶を販売するミュージアムショップ、ARフォト『北斎ガチャ』もあります。感動を形にして持ち帰り、家族や友達に伝える。また北斎のラッピングバスが松江市内を運行しています。

「作品を見て感動することもあれば、話を聞いて感動することもあります。また一緒に作業して感動することもあります」

「感動が子供たちの心にどのような形で残るのか、その感動がこれからの生活にどのように繋がっていくのかたのしみです」

そして感動だけでなく「気づき」につい話された。

「見学する子供たちに何かに気づいてもらう、新たに何かを見出してもらう、それを心掛けています」

版画の前で、初期の摺りと後期の摺りの作品を比較して小さな声で説明されました。

「初期の版画の線は鮮明です。それが後半になれば擦り減って線も曖昧になります。そこで摺色を考えて変えるのです。そこにまた版画の味というか、良さが現れてきます」

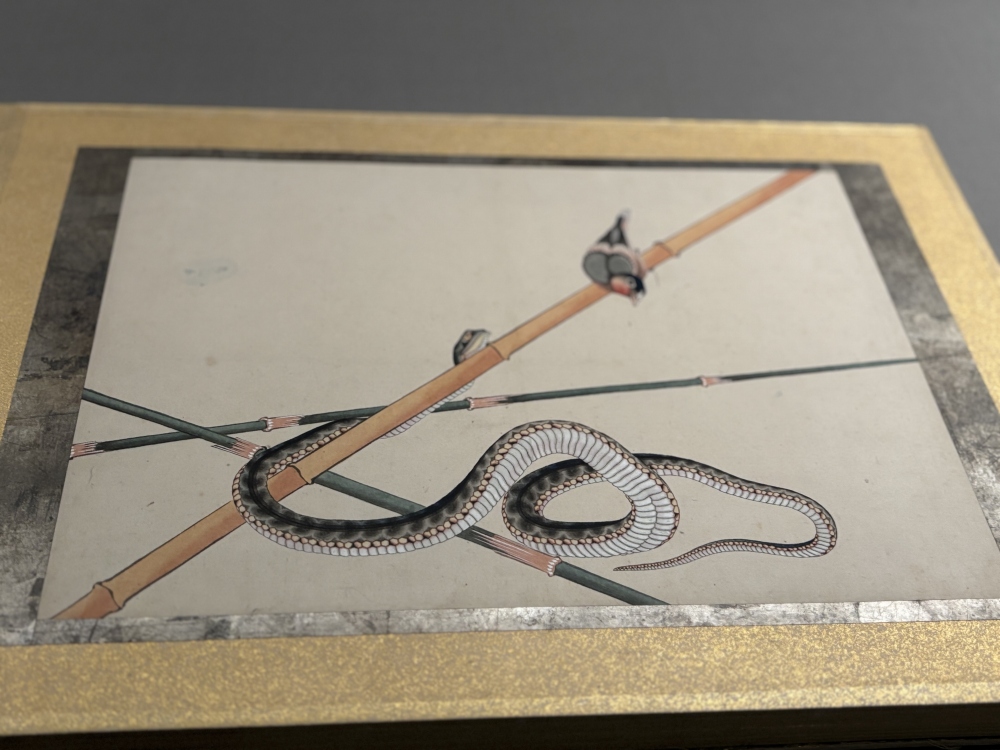

「来年は巳年です(取材が2024年12月)、それを考えて北斎の作品から蛇のものを選びました」

ライトのなかに浮かび上がる、まるで生きているかのような蛇。

山根智子さんの接し方や話し方を聞いて、北斎の美・知に優しく導くファシリテーターだと感じました。

作品を紹介し教えるのではなく、ちょっとしたヒントから見学者自身が気づき、見学者自らが気になることを発見する、そんなことを円滑にすすむようにちょっとしたヒントを告げる人。

気付きや発見を一緒にいる空間の中で「ともに」深めていく、そんな仕組みや雰囲気を作っているのではと感じました。

子どもたちにとっても見学という参加ではなく、「美と知」の冒険者になって自分の宝物を発見する気持になるのです。

北斎を身近に感じる、そのためのいろんなプロモーションが企画され、見学者自身が気づく出会いを演出されることでしょう。

おわりとして―研究領域から皆で創る文化領域へ―

世界的に貴重な作品(財産)が大量に寄贈されました。それを管理・分類、そして展示できる建物と環境もありました。さらには多くの人に広める環境もありました。

それを幸せと思うか、大変だと思うか、ひとによって異なるでしょう。

今回お話を伺った三人の方は、ミッションであるとともに、この仕事にある種の運命と感動をおぼえられたのです。

・「知る」「気づく」「ともに」

「どのよう見せるか」と検討されたことでしょう。今回お話を聞き思ったことは、なぜ整理し、展示するのか、なぜ鑑賞してほしいのか、誰に見てもらいたいのか、それらのことを踏まえ、未来に向かってどのように継承するか、考え抜かれたプロジェクトであることを教えられました。

それは島根県立美術館のデザインコンセプトと同じで、周り(自然や町)とともに存在する、みんなとともに文化を育む、そして過去や今だけでなく、未来へ意思を持って引継ぐ。それは新庄二郎氏や永田生慈氏が美術館に託された意思でもあると思います。

2029年まで続くプロジェクト。これからどんな新しい発見があるか、どんな事業やイベントを検討されるのか、すべてが楽しみです。

作品としての北斎ではなく、活躍し続ける美術館員がいて、見学する人、とくに子供たちがいる、「生きつづける」北斎の文化だからです。

美術品は「鑑賞して感動する」時代は終わったかもしれません。これからはその作品の解釈だけでなく、意思をくみ取る体験を通した思いを共有する時代かもしれません。

冒頭に話した天守閣から見た県立美術館の建物は、俯瞰してもしっかり存在理由を伝えていました。美術館は中に入って作品を見るだけでなく、俯瞰しても意味を理解できる、そんな社会的存在だとあらためて再認識させられました。

・出会い

ひとりごとのように呟かれた、「美術館は出会いの場です。作品は、その出会いのきっかけかもしれません」

そうかもしれません。作品との出会いであるとともに、いろんな人との出会いであり、また、作品を通しての時代との出会い、感動のよって目覚めた感性との出会、そしてなによりも、ともに鑑賞した人々との出会いだと実感しました。

知と美との出会いに始まり、創作者や研究者や展示者との出会いとなり、やがてともに感動し合う心の豊かさとの出会いとなる。こうした出会いが、新しい出会いを創り、まだ見ぬ未来へと続くのでしょう。

北斎という奇跡的な出会いをもたらしたお二人の蒐集家、そして二人の蒐集家を通して北斎をはじめ浮世絵版画に出会い、管理・分類を経て多くの人々との出会へと繋げて行く。これからも、いろんな感動や驚きが生まれ、そして新たな出会いへ広がって行くことでしょう。

今回、美術館を見学し、作品を鑑賞するだけでなく、北斎プロジェクトについてお話を聞くことで、あらためて美術品という社会的な意味を教えていただきました。そして新しい楽しみ方である「気づき」に気づくことが出来ました。

見るだけでなく、体感する「北斎プロジェクト」の今後は限りなく広がっていくことでしょう。

■ご協力

・島根県立美術館

・副館長 勝部考子さん

・課長 椋木賢治さん

・エキスパート 山根智子さん

・受付の皆様

・ミュージアムショップの皆様

■ 島根県立美術館

〒690-0049 島根県松江市袖師町1-5

TEL:0852-55-4700 FAX:0852-55-4714

https://www.shimane-art-museum.jp

PR

PR

新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫) 文庫 ラフカディオ・ハーン (著), Lafcadio Hearn (その他), 池田 雅之 (翻訳) ▼

セツと八雲 新書 小泉 凡 (著) ▼

瞬 単行本 河原 れん (著)▼

瞬 またたき [DVD] 北川景子 (出演), 岡田将生 (出演), 磯村一路 (監督) ▼

QRコードで聴く島根の民謡・労作歌 単行本(ソフトカバー) 酒井 董美 (著), 福本 隆男 (イラスト)▼

QRコードで聴く島根の民話 酒井 董美▼

随想 令和あれこれ 酒井 董美▼

僧侶はなぜ仏像を破壊したのか 古川順弘▼

「本」とともに地域で生きる 南陀楼綾繁▼

改訂新版 東京 わざわざ行きたい 街の本屋さん 和氣正幸▼

スイッチバック大全: 日本の“折り返し停車場” 江上 英樹/栗原 景▼

明治の津和野人たち:幕末・維新を生き延びた小藩の物語 山岡 浩二▼

時代屋の女房 怪談篇 村松 友視▼

あの頃映画 「時代屋の女房」 [DVD] ▼

『砂の器』と木次線 村田 英治▼

砂の器 デジタルリマスター 2005 [DVD] ▼

砂の器(上)(新潮文庫) 松本 清張▼

フジテレビ開局60周年特別企画「砂の器」オリジナルサウンドトラック▼

出雲国風土記: 校訂・注釈編 島根県古代文化センター▼

小泉八雲 日本の面影 池田 雅之▼

ヘルンとセツ 田渕 久美子▼

かくも甘き果実 モニク・トゥルン (著), 吉田 恭子 (翻訳)▼

出雲人~新装版~ 藤岡 大拙▼

出雲弁談義 単行本(ソフトカバー)藤岡 大拙▼

楽しい出雲弁 だんだん考談 単行本(ソフトカバー)藤岡大拙/小林忠夫▼

人国記・新人国記 (岩波文庫 青 28-1)浅野 建二▼

日本の未来は島根がつくる 田中 輝美▼

石見銀山ものがたり:島根の歴史小説(Audible) 板垣 衛武▼

出雲神話論 三浦 佑之▼

葬られた王朝―古代出雲の謎を解く 梅原 猛▼

島根駅旅 ─島根全駅+山口・広島・鳥取32駅▼

おとな旅プレミアム 出雲・松江 石見銀山・境港・鳥取 第4版▼

しじみ屋かわむら 島根県宍道湖産大和しじみ Mサイズ 1kg▼

神在月のこども スタンダード・エディション [DVD]▼

クレマチスの窓辺 [DVD]▼

RAILWAYS [レイルウェイズ] [DVD]▼

日本ドラマ VIVANT blu-ray 全10話 完全版 堺雅人/阿部寛 全10話を収録 2枚組▼