6 八束水臣津野命を誘う民の波動(松江市・意宇杜)

- HOME

- 自然と観光

- 五感で感じる、島根の旅

- 6 八束水臣津野命を誘う民の波動(松江市・意宇杜)

6 八束水臣津野命を誘う民の波動(松江市・意宇杜)

-古の「魂のモスキート音」を求めて-

はじめに 巨人伝説

ジョナサン・スウィフト著『ガリバー旅行記』に初めて接したのは、幼稚園の紙芝居だろうか。それとも絵本かもしれない。成長とともに世界名作全集になり最後が岩波文庫だ。出会いは随分幼いころになる。

小人の国という小さな人の住む国での、相対的に大きい大男のガリバーの生活や関係のなかでの葛藤。一方、小人(相対的)がガリバーに寄せる畏怖と野心、戦争と裏切り。弱い者が手にしようとする『暴力・支配』の道具に具現化された大男・ガリバーの存在意味と、そうであるが故に同じ「ひと」として悩むガリバーの進む道を子供心に考えた。桃太郎や一寸法師とは異なる、今風に言えば一つだけが正しいというのではない「価値の多様性」だろうか。それとも子供だから聞こえたガリバーの嘆き=「魂のモスキート音」だったかもしれない。

出雲神話の八束水臣津野命(やつかみずおみつぬのみこと)の『国引き神話』も、物語の流れからは巨大な神様だ。「八岐大蛇(やまたのおろち)退治」の素戔嗚尊(すさのおうのみこと)も、八岐大蛇(※)の大きさから比較すると大神である。ところが物語の流れではで人間並みの体形になる。ちなみに八束水臣津野命は、八岐大蛇伝説(奥出雲町)の素戔嗚尊と稲田姫の子神にあたる。

※ヤマタノオロチの胴体には八つの頭と八つの尾があり、目はホオズキのように真っ赤で、身体じゅうにヒノキやスギが生え、カヅラが生い茂り、八つの谷と八つの丘にまたがるほど巨大。船通山を核とした中国山地(ホームページ写真)。

自然界に生きつづける神話の息

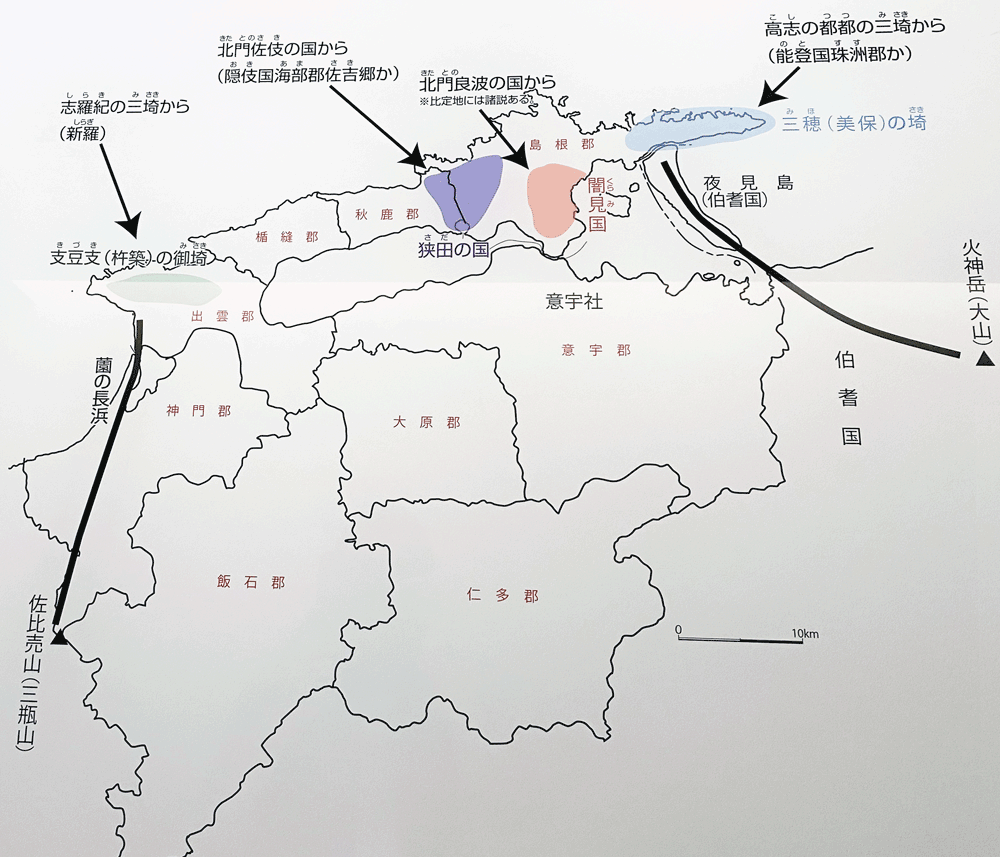

『国引き神話』は、成した国(出雲の國)を見た八束水臣津野命が、小さい国だと他国の大地を引きはがして引き寄せ大きくする話だ。実にダイナミックな神話である。伊邪那岐(いざなぎ)と伊邪那美(いざなみ)の夫婦神が天の浮橋から垂らした矛の雫で国造りを成したのが「垂直型」ならば、八束水臣津野命は大地を引きはがして引っ張る「水平型」国造りだ。ここに編纂者に指示した権力者の意図と、地方に伝承された願望の相違を見る。

・国引き神話

四つの国の大地を引きはがし引っ張ってできた大地が今の「島根半島」。この神話、物語の世界だけで終わらない。島根半島には3か所の境目『折絶(おりたえ)』があり、四つの大地に分かれる。折絶とは、褶曲(しゅうきょく)や断層、浸食によってできた窪みで、733年完成の『出雲國風土記』以前に人々は認識していたのだ。

さらに続きがある。

最初に引っ張った綱をかけた杭が佐比売山(さひめやま、現在の三瓶山)で、綱は今の出雲市の薗の長浜になった。もうひとつの杭は伯耆の国の火の神(ひのかみたけ、現在の大山)で、綱は今の米子市の夜見の島(弓ヶ浜)になる。

出雲空港へと向かう飛行機から眺めると二つの浜は曲線を描き、綺麗な弓の反りである。島根半島の日本海側はギザギザのリアス式海岸で、荒波に耐えてきた様を想像できる。

国引きという偉業を成した八束水臣津野命は、持っていた杖を大地に刺し叫んだ、「おえ(意宇)」。「やったぞー」といった意味だろう。その地を「意宇(おう)」(今の松江市の風土記の丘の周辺)と呼ぶようになった。

・その後の八束水臣津野命

四回に分けて島根半島を成した八束水臣津野命、それは、それは力持ちで大きな神様だった。刺した杖も巨大だろう。絶壁の山か、中海から日本海へと注ぐ激流の大河にでもなったと思うのは特別変なことでない。ところが、巨大な八岐大蛇伝の尾から出た草薙剣と同じで人の大きさに合った控えめな大きさにおさまる。

杖を刺して生まれたという「意宇杜」。松江市南郊の大庭地区と竹矢地区にまたがる「八雲立つ風土記の丘」のなかにある。地域一帯は古代出雲の中心部で遺跡も多く、現在、東西5k、南北4kが保存地域に指定されている。この中心的部に八畳間位の「意宇杜」ある。これを大きいと見るか小さいと見るかは貴方次第だが、旅で来るとつい見逃してしまう。

国引き神話の流れも、八岐大蛇を退治して国造りを成した素戔嗚尊神話や、敵対と試練に打ち克ち大きな国と成した大国主命神話とは違う。二神の共通した美しい国津神の娘神との出会い・結婚や死をもかけた敵対勢力との戦いの場面もなく、土地だけに執着した八束水臣津野命の土地神話である。

このあたりに時の権力者の国造りと民衆支配を意図した『古事記』や『日本書紀』編纂の神話と、元々この地にあった口頭伝承の話を採取した『風土記』との根本的な違いだ。八束水臣津野命に神や動物も登場しないのも、支配と被支配の関係や権力者の正当性・意味付けをする必要もなかったと推測する。

・八束水臣津野命の残像を追って

当webサイト『島根国』を運営する(株)オウコーポレーションの社名の由来は、この「意宇(オウ)」にある(※)。

※社名について

2012年2月設立のオウコーポレーション。設立の準備に入った2011年末、神在月が過ぎた師走の寒風が吹き抜ける寒い日のこと、創設者は杖を刺したと伝えられるこの地を訪ね、国引き神話に関わる象徴的風景を探した。タクシーの運転手も出会う住民も知らない。たまたま農道で出会った人が、「国引き神話の場所は知らないが、あれか」と指さしたのが「意宇杜」だった。

今のように案内板などなかった(あったかもしれないがまったく読めなかったかもしれない)。タクシーも一度素通りするほどの、大地を引き寄せた神話から乖離した所だった。八束水臣津野命を想像するものもなく、八束水臣津野命自身が霧散していた。

遥か彼方に民家の陰翳こそあれ稲刈り後の荒廃とした大地に立ちつくし、微かに失望さえ感じたのだった。

暫し立ち尽くすと、田んぼの中を真っすぐ抜ける幅二メートルほどの農道を駆け抜けてきた烈風が喉元を襲い、腹部に奮い立つような感慨を残したのだ。そこが『古道山陰道』であることを知るのは、数年後のことである。この怒涛のごとき烈風が八束水臣津野命との出会いであった。

この地には五感で知る以外のものもある。歳を重ねるとともに失うスピリチュアルな感性や魂に響く自然の震撼を嗅ぎ分ける勘とも違う、茫漠としてロゴスな「気配」「物の怪」というものだ。それはこの地に意味を求めて来た旅人故に感じた、あるいは意識した気配かもしれない。

社名に選んだことに満足した。八束水臣津野命が引っ張ったものは大地に抽象化された、他国の文化や制度、医療や軍事、知識や技術であったと。まさに異国とのコミュケーションが八束水臣津野命に象徴されたのだと。

意宇杜・八束水臣津野命を祀る民

神話はいろいろな形で伝えられ変化する。例えば神楽での『素戔嗚尊の八岐大蛇退治』のように。豪華で艶やかで動的な石見神楽に対し、モノトーンの厳粛で静的な出雲神楽である。

幼少期、中国山地の祭りの楽しみは、夜店の当て物と奉納相撲に神楽だった。鎮守の森の暗闇に響く太鼓と笛の音が篝火を怪しく揺らす。そこで舞う神楽はある種の闇と逼塞を醸しあげていた。いつかあの暗闇に同化した深淵の森から「物の怪」が現れ、酒くらい乱れし大人共を食い散らすのではないかと。それを諫めし者こそ悲しみの薄ら笑みをし、身動きすることもなく立ち尽くす稲田姫(クシイナダヒメ)ではないかと。

破れし八岐大蛇に向けて呟く、「お前たちに天罰が必ず落ちる」。お前とは依怙贔屓する教師であり、告げ口する同級生であり、一年だけ先に生まれだけで理不尽な暴力をふるう上級生だった。

闇に酔い、果てることのない喧騒と人息に、いつしか復讐の念(対立)は消え、摩訶不思議な闇(無)だけが残り、事事無碍法界(じじむげほっかい)、すべてが共存する世界となって心に居座る。

子ども心に復讐など艶やかな宴には不釣り合いだと、この神との混じわりを感嘆することが祭りの夜に相応しいと、あらためて祭壇に手を合わす。その瞬間、神が気配となって下りて来る。

・意宇杜の祭りと同級生

八束水臣津野命が杖を刺した意宇杜の祭りは、毎年10月1日、上竹矢、中竹矢の講中の人々によって営まれる。

推定500年とされるタブの木、エノキ、ヤマモモの木が茂る「意宇杜」。祭りの日は、幣串36本、樫の葉に盛られたシトギ餅36箇が供えられ、注連縄が巡られる。賽銭箱はなく、水路の小橋からのお祈りだ。

「おれがやっちょうよ」

中学の同窓会の集まりで、思い出話を交わした同級生からの思わぬ話。彼も「あげんなとこ知ちょうと」と、日々のご奉仕や祭りについて熱弁した。聞けば聞くほど国引き神話が、意宇杜が日常へと舞い降りる。

そうである。神話や神社は人がいるから伝えられ、人々の生活と密着するがゆえに形を変えようとも心が継承される。

暫し彼から送られてきた祭典の写真をご覧頂きたい。(写真提供・金森宏氏)

・生活のひとつとして

webサイト『島根国』のコンセプト(基本となる考え)は、「島根に暮らす人と島根を旅すると人との出会いとコミュケーションの場」。

オウコーポレーション設立の大義と象徴を頂いた国引き神話の「意宇杜」は、同級生にとっては生活の時間であり、日々接する空間である。意味付けをしようとする「意宇杜」は、同級生にとって先祖代々あり続けた関係であり、日常でもある。

不思議なものである、送られてきた写真にはこれまで見てきた「意宇杜」とは違う日々という「意宇杜」を感じる。聞こえはしないし、嗅ぐこともできないが、記憶に残る五感とは異なる感性に語り掛けてくるような気がする。「ここは現世だ」と。

今年か、来年か、祭りを見たい。そして「意宇杜」を中心に保護地域に指定された郷をもう一度歩きたいものである。そこには生活に密着した神話の風が吹いているだろう。

古代の径を歩いてみよう

『出雲国風土記』に「神名樋野かむなびぬ」と記された茶臼山の裾に広がる意宇一帯。古代の遺跡も多く、奈良時代の律令制国家の下では国府も置かれ出雲国の中心地だった。現在、「八雲立つ風土記の丘」として保護地域に指定されている。家を建てることも穴を割ることも制限されている。

意宇杜を出発地に八雲立つ風土記の丘一帯の散策をお薦めする。

古代の条里制の区画を残した豊かな田園風景。田畑を区切って東西南北に走る幅二メートル程の「古道」、周辺には縁の深い神社と多数の遺跡が点在し、風土記に記された景観を残している。

大橋川や中海、宍道湖の沿岸へと導く路を辿る古の小径。門部王(かどべのおおきみ)の和歌二首を紹介しよう。「飫宇(おう)の海」は中海に注ぐ現在の意宇川の河口付近のこと。

『飫宇(意宇おう)の海の河原の千鳥汝が鳴けば 我が佐保川(さほかは)の思ほゆらくに』

出雲守として赴任してきた門部王が都の生活を思い出し不遇を嘆いたのでしょう。意宇の海の河原の千鳥が鳴くと懐かしい佐保川のことを思い出す。

『飫宇(意宇おう)の海の潮干の潟の片思に思ひや行かむ道の長手を』

娘を思ってと解釈される方もいますが、潟と片思から好きな女子(おなご)への恋歌だと想像する。どちらにしても未練を残す悲しい別れがあり、断ち切れない情の戦慄きを意識する。

杵築大社へと向かう路もおすすめだ。山河と田園の風景にとけ入るか、「まほろば」の古へとまどろむか、それとも権力闘争に敗れて落ちる柿本人麻呂や大伴家持を夢見るか。待ってはくれぬ鶯を、戻りはしない燕を求めるのも、いっそのこと、のけものにされる鵯(ひよどり)を追い求めて歩くもいい。

意宇川を越え奥座敷ともなる出雲一の宮の熊野神社への道もうら悲しい。

丸谷才一と山崎正和対談の『日本の町』「松江」のなかで意宇杜を中心とした風土記の丘周辺を取上げている。言い当てているので少し長くなるが転用する。

「あのあたりから(国分寺)ずっと広がる平野の佇まいというのは、日本人の基本的な感受性を自然に投影したもの・・・国のまほろばなんでしょうね」「それは裏返して言うと、われわれが日本文化というものについて持っている、ちょっとやりきれないようなものにもつながる。そういう風景ではあるんですけれどね」(山崎正和、ページ189)

「神社がここほどいやな感じをしていない地域はないと思いましたね。そのなかで一番感動したのは神魂神社」「環境がまず俗化されていない。そこに古代のお宮がそのまんましーんと残っている。しかもそれがもったいぶらないで、ごくさり気なく、サラッと残っている感じでね」(丸谷才一、ページ190)。

二人が称賛する手水鉢に手製の竹の柄杓も、形こそ変われ今も残り続いている。朽ちることさえ風土と感じる神魂神社である。

この一帯、レンタサイクルで回るもよし、歩きもよし、神話と生活が混じりあつた気配を堪能して頂きたい。

おわりに サウンドスケープと魂のモスキート音

東京国際空港に降りた外国人は醤油の薫りを感じるらしい。家の匂いがあるように国には国の匂いがあっても不思議でない。家の匂いが住居人には分からないように、日本に暮らす私たちには醤油の匂いを知覚できないだけだ。五感の慣れ、麻痺、どちらにしても認識できない。

逆のこともある。赤ん坊の泣き声でおしめかミルクか分かる母親のように、五感に染み入ることで研ぎ澄まされる感性へと昇華する。

感じる気配が、隣のものには感じない気配がある。心地好い雰囲気を感じない友もいる。懐かしい雰囲気や気配、初体験の気配、相いれない雰囲気。

意宇に暮らすかの同級生に、古道で感じた古の風の話をしたところ、「普通の農道だが、東京暮らしが長くなると田舎をバカにする」と笑った。

それでいい。私が色をつけるのでもなく、彼が普通を強調するのでもなく、感じる意識が異なるのだ。だからここに暮らして半世紀になる彼に話を聞いた。異なるから聞きたくて、異なるから彼に写真を送ってと頼んだ。

この違い。私は大切だと思う。この違いを互いが意識して、共有するか新たな感覚や創造が生まれる。

・サウンドスケープ

『サウンドスケープ(Soundscape)』という考えがある。カナダの現代音楽家マリー・シェーファーが1960年代末に提唱した、「サウンド」と「眺め/景」を意味する接尾語「スケープ(-scape)」とを複合させた概念で、和訳で「音の景観」。音楽,言語,騒音,自然音等さまざまな音を聴覚によって把捉する景観をいう。

街のデザインにおいて、視覚的な形や色だけでなく、例えば海の湿り、磯の薫り、水鳥の鳴き声、砂浜の感覚など五感を加えて検討される。

転じて、古の地に古代の音や嘆きや歓喜を聞き分けることに活かすことを提案したい。

手水鉢におちる水滴の音だけでなく、どこにでもある川のせせらぎ、木々の擦れ合うざわめき、春先の大地の息吹、古からの土煙、陽落ちる無常の赤み、虫たちの騒ぎし音、日常の過ぎ行くままに忘れ、やがて五感にとどかなくなった音・色・薫り・触感などをあらためて構築する。なにも特殊なことではない。無意味な騒音を遮断し、旅人に、見学者に、そこに立ち止まり、耳を澄ませて感じてもらえばいいのだ。

既に保護された地域に、そんな環境を指定すればいいことだ。古代の音が薫りが視覚とともに蘇る。そんなサウンドスケープの空間を教え、旅人と共に探したらどうだろうか。

金のかかることではない。むしろ金がかからないからビジネス至上のイベント企業がこないかもしれない。手作りという発想ではなく、音質を極めるスタンスで臨んだらどうだろうか。

・魂のモスキート音

今どうかは知らないが、かつてコンビニの前にたむろする少年少女対策に、若者にしかわからない高音のモスキート音を流すことが報じられた。肉体の老成を活用した方法だ。これを意識する(思い出す)聴覚に活用する。

耳が遠くなっても、その分、魂の根源の部分では敏感になる。それは「聞きたい」「聴きたい」と欲する強い念である。そして老いれば老いるほどものの詫び錆びを理解できるとともに後悔もつのる。もう一度、聞いておきたかった。今なら理解できるかも。

そんな音を『魂のモスキート音』と位置付ける。なにも特殊なことではない、衣の擦れ合う音、板場のきしむ音、境内の柏を打つ音、あるいは鳥の鳴き声に古代の情景を浮かべ。聞こえないのではない。聞こうとしなかった。耳から排除した。その音をもう一度、呼び戻す。やがて失われた魂のモスキート音を大木の幹をながれる水の音に、花開く月見草の一瞬の開花音に、闇夜に流れ星の雫に、蛍の残光に見つけることだろう。

昨年、風土記の丘の奥に控える熊野神社を訪ねた。峠で感じ、奥の院の熊野神社の境内に漂う気配に感じた、時代に残された古の風。

やがて魂のモスキート音を聞き分けられたらどんなにたのしいか。

八雲立ち風土記の丘に限らず、どこにもサウンドスケープや魂のモスキート音はある。地域創生の開発も必要だ。しかし、自然と人が守り抜いてきた環境を、人が本来持つ能力で出会うことも意義あることだろう。

貴方の周りから小川の流れる水の音が、風の音が、降る雪の悲し気な音が消えてしまったことに気づいてほしい。山奥に清い風の音があるのではない、無人島に引き潮の音があるのでない、貴方の実家に幻の足音がするのではない。効率と安全の中で、私たちが排除し、うるさい音を選択しただけなのだ。

『森の水車』、「耳をすましておききなさい・・・」。

せっかくの保護地域、ここには古の音がある。そして魂のモスキート音もある。

■ 「八雲立つ風土記の丘周辺」の文化・歴史については

島根県立八雲立つ風土記の丘

〒690-0033島根県松江市大庭町456

TEL : 0852-23-2485

https://www.yakumotatu-fudokinooka.jp