6 木次線、トリックスターと行く列車の旅 -フーテンの寅となり素戔嗚尊に会いに行く-

- HOME

- 自然と観光

- 五感で感じる、島根の旅

- 6 木次線、トリックスターと行く列車の旅 -フーテンの寅となり素戔嗚尊に会いに行く-

6 木次線、トリックスターと行く列車の旅

-フーテンの寅となり素戔嗚尊に会いに行く-

やれやれ、また『島根国』が難解な言葉を使う、と思っておられることだろう。木次線に「トリックスター」とはいかなることか? そこに映画『男はつらいよ』(監督・山田洋次、主演・渥美清)の帝釈天の草団子「とらや」の車寅次郎こそ「フーテンの寅」(ここでは「寅」と表現)が現れて、結論が「素戔嗚尊」(スサノオノミコト)に会いに行く。

さてさて、いかなることかの疑問とともに暫しお付き合い頂き、是非、晩夏の木次線の列車の旅に出かけて頂きたい。

今回のロケ地は、JR木次線内、宍道駅、出雲横田駅、出雲八代駅、出雲大東駅の四駅に、中国山地の船通山麓(奥出雲町・出雲横田と鳥上)、伊賀武神社(奥出雲町・出雲八代)、須我神社等(雲南市・大東)。

トリックスター

読書好きの方ならば、まず河合隼雄著『神話と心理学―現代人の生き方のヒント』をお読みいただきたい。トリックスターと素戔嗚尊の繋がりを理解いただける。次はフーテンの寅とトリックスター。これはトリックスターの意味を理解してDVDをご覧頂ければ一目瞭然。

神と人のトリックスターなりを、木次線の旅の楽しみ方と一緒に紹介させて頂く。

・トリックスターとは

トリックスターとは、神話や物語で、神の世の安寧や人の世の日常と常識、そして自然界の秩序を破壊し、物語の流れの全体を左右する神・人のこと。いたずら好きで、「善と悪」や「破壊と創造」、喜怒哀楽など二律背反した性格を持ち、結果、真逆な行動をとる。

文化人類学や神話学で使われる概念で、ポール・ラディンがインディアン民話の研究から命名した。ユングが『元型論』で取り上げ、トリックスターの粗野で原始的な行動を「(人間の)より初期の未発達な意識の段階の反映」と規定し、心理学や文化人類学の世界で広まった。

確かに初期の素戔嗚尊、寅次郎は全体を通して「ガキ」っぽい言動をとり、周りに迷惑をかけ、また相反した言動をとる。

・トリックスターの特徴

フーテンの寅の木次線の旅を紹介する都合上、トリックスターの特徴を再度紹介しておく。

・ユーモアや悪ふざけを好み、周囲を翻弄する「いたずら好き」で迷惑を掛ける

・善と悪、賢者と愚者など、相反する「二律背反の性格」を持ち言動に現れる

・物語に混乱や意外性をもたらし、物語全体の進行を担う「物語の中心役」

・トリックスターの役割

トリックスターは、神話や物語に破壊や変革、そして意外な行動と結果をもたらし、固定観念にとらわれない視点や考えを提供する。あわせて、この行動が従来の常識を疑い、あるいは忘れた価値観を思い出させ、当然として受け入れている社会ルールや暗黙の不文律を相対化し、新たな価値と視点を与える革新的な役さえ担う。その結果、現状を問い直す機会を提供することになる。

・素戔嗚尊とフーテンの寅

出雲神話の素戔嗚尊と『男はつらいよ』の寅はトリックスターの位置にいる。

「いたずら好き」(いたずらではすまないが)、「二律背反の性格」(矛盾した言動)、「物語の中心」(影響力が大)。その総体としての考え方や行動が、「(人間の)より初期の未発達な意識の段階の反映」である。簡単に言えば「ガキ」ではあるが、「変革者」であり、「新たな価値の創造者」でもある。

唯一違うのが、結婚した素戔嗚尊と結婚へと飛び込む勇気のない寅の性格と思考。このわずかな違い(成長)が物語の展開を大きく変えるのだが、今回のテーマとは離れるので省略する。

晩夏の「木次線」の旅の紹介の前に、当サイト『出雲神話と神々』の「素戔嗚尊神話」とDVD『男はつらいよ』(50作品)をご覧頂きたい(一作で十分)。

※『出雲神話と神々』

映画『男はつらいよ―月見草恋歌 寅次郎、八岐大蛇退治―』

(※ 初めに断っておく。このような作品はありません。木次線の楽しみ方として従来の作品『男はつらいよ』の構成を活用・引用させて頂いた。口上も引用し、一部追加した。)

宍道湖のそばにある山陰本線と木次線が交わるJR「宍道駅」。

三番線の木次線ホームのベンチで寝ているテキヤ姿の寅が、セミの鳴き声で目覚めるところから始まる。

マドンナは「夏目雅子」。役どころは傷心旅行に来た女性。夏目雅子が失恋することなどない(個人的見解)。亡くなった神話研究者の恋人の面影を求めてとしておこう。(映画『時代屋の女房』でイメージ)

停車している二両編成の木次線の車両。窓に沿って席が並ぶ気動車に、夏目雅子と虎の二人。カメラは山陰本線下りの特急「まつかぜ」を見送り、車内の端と端に座る二人に寄る。発車ベルとともに両手に大きな風呂敷鼓をかかえた老婆が乗る。迷うことなく手を貸す雅子。老婆は奥出雲にいそうな「菅井きん」。運転手兼車掌は『砂の器』の流れで「緒形拳」。音楽は「Omoinotake」。

画面には暫し赤みがかった茶色の石州瓦の屋根がつづき、気動車が大きく左手に曲がる。そのはずみに老婆の風呂敷のなかから二十世紀梨がひとつ落ちて転がる。拾おうとした雅子の手を逃れ、後部に座る寅の足元まで転ぶ。

展開はここから。これを縁に三人は席に並んで座る。陽気に話す寅とは対照的に物憂げな雅子。皮を剥いた梨の一片に楊枝を刺し雅子に差し出す、きん。お辞儀しつつも手を振り断る、雅子。梨を皮ごと食べながら虎が言う、「どうしたんだい、お嬢ちゃん。腹でも痛いのかい。それとも、彼氏に振られたいのかい」。雅子の頬を一筋の涙が流れるが、梨に夢中な虎は気づかない。

俯いていたきんが尋ねる、「どこに行きなはぁかね」。「あてもない、自由気ままなひとり旅よ」。「お前さんではないがね」ときんは何も話さぬ雅子に聞く。「おばあちゃん、ひとには触れられたくない訳ってもんがあるのだよ。いいかい、あんまり聞くもんじゃないよ」と先ほどとは真逆な気遣いで能天気に返す。元気をなくすきんに雅子は声をかける、「出雲横田です」。

「あそこはいいところだ」と返す寅にきんが尋ねる、「寅さん、知っちょうかね」。「いや、木次線は初めてだ」。雅子が腹を抱えて笑う、「おかしいひと」

亡くなった恋人が生前、話していた船通山を見たくなり来た雅子。宍道駅で指を舐めたら木次線の車両から風が流れてきたので乗った虎。船通山の麓で一人暮らしをするきんは二人を誘う。「婆ひとりの汚い家だが、くうだわ。ちょうど今日は、祭りだけん」

木次線の穏やかな揺れに、寅は素戔嗚尊になり八岐大蛇を退治する夢をみる。櫛稲田姫命(クシイナダヒメ)は夏目雅子、八岐大蛇はさしずめ妹さくらの亭主ひろしとおいちゃんに、印刷工場のタコ社長だろう。

大社造りの駅舎・JR『出雲横田駅』に下車する三人。改札口で櫛稲田姫命の彫刻の写真が迎える。人通りのない大通りの突き当り建つ小学校の校庭に、盆踊りの櫓が組まれ、小学生が数人遊んでいる。井上陽水『少年時代』が流れる。

出雲神話の始まりは「船通山」(鳥髪山)

高天ヶ原を追放された素戔嗚尊が降り立った下界の地(葦原中津国)が、現在の島根県仁多郡奥出雲町、鳥髪山(現在の船通山)の麓の斐伊川沿い。川上から赤い箸と椀が流れて来た。辿り行けば美しい娘を守るようにさめざめと泣く翁と媼。聞けば、八人の娘がいたが七人が八岐大蛇(ヤマタノオロチ)に食べられて、今宵、最後の娘の櫛稲田姫命も食べられるという。素戔嗚尊は嫁に貰う約束で八岐大蛇と戦うことになる。退治した八岐大蛇の尾から草薙剣(くさなぎのつるぎ)がでてくる。その地こそが出雲横田駅から車で20分の所にある現在の「鳥上」村。

中学校も小学校も統合・廃校となった村。今日は夏祭り。といっても夜店が出ることもなく、村民がつくる焼きそばと焼き鳥。そこにフーテンの寅があらわれる。

どこから持って来たのか文房具をテキヤの口上で売る。

「四谷赤坂六本木、チャラチャラ流れるお茶の水。粋な姉ちゃん立ち小便」。子供も親も笑う。「ここにだした鉛筆は、そんじょそこらの鉛筆とはわけが違う。あのラフカディオの小泉八雲先生に、石見は津和野生まれの森鴎外先生が、帝国大学で使われた由緒正しい有難い鉛筆だ。本来ならば、日本橋赤木屋黒木屋白木屋で一ダース一万円の代物だ。今日は特別千円といいたいところだが、素戔嗚尊のいらっしゃった村ということで五百円だ。それでもだめなら、えーい、もってけ、泥棒」と無料で皆に配り、人気者になる。

やがて月見草の咲く斐伊川の川辺にも蛍の黄色い光が飛び始める。浴衣姿の夏目雅子とほろ酔い加減の寅。「寅さんって面白い人ね」と、亡くなった彼とのことを話す夏目雅子。「いつか一緒に木次線に乗って奥出雲に行こうと約束したのに」。Omoinotakeの『数億光年』が流れる。

「雅ちゃん、いい恋をしたっていうものだよ。儚い蛍の光さえ、こうしてみると何億光年の遠い星から来たお前さんのあの人のようなものさ。いいかい、いつか、また会えるというもんだ。そのためにも、今を、明日をしっかり前を向いて生きるんだよ」

他人には平然と述べる寅の正論。

素戔嗚尊あっての神話、虎あっての旅路

イザナギの成した三貴神の末子神・素戔嗚尊は、海を治める支配者になれと父神イザナギに言われたが、「嫌だ、嫌だ」と泣いて困らせ、大声で自然界さえ荒廃させた。別れの挨拶に出かけた高天ヶ原では、狼藉を働き姉神の天照大神を困らせた。ところが高天ヶ原を追放され葦原中津国に降り立つと(奥出雲・鳥上)、八岐大蛇から櫛稲田姫命と親神を救ったのである。まさに「いたずら好き」で、善と悪や賢者と愚者の相反する「二律背反の性格」をもったトリックスターの神である。

自由奔放、言葉巧み、自己中だがロマンチストでお節介なフーテンの寅。旅行く先々で、また地元の帝釈天でも周囲を困らせる行動をとり、平穏な日常もタコ糸が絡まるようにおかしくなる。ところが憎めない魅力がある。一見すると無計画で無責任に見える言動も、実は人々の心を掴み、物語に意外な展開をもたらすトリックスターである。

トリックスターは幼児的であるだけではない。トリックスターを通して関わったものは学び、そしてその話を聞いたものも学ぶ。

泣き叫ぶ素戔嗚尊から父神のイザナギは、亡くなった妻神のイザナミを求めて黄泉の国まで出掛け、壮絶な別れをしたことを思い出し、自分のミッション(使命)を確認する。

姉神の天照大神は、素戔嗚尊によって高天ヶ原が破壊・凌辱されたことで防衛と進出(侵略)に気づき、「国譲り神話」へと続く(国盗り神話かも)。

六代子孫の大国主命は、素戔嗚尊が与える試練で強くなり国を統合する力を持つ。

素戔嗚尊の娘神スセリビメは、大国主命に与える七難八苦の試練をともに乗越えることで妻神となり「女の位置」を明確に示す。ある意味で「女に生まれるのではなく、女なるのだ」(シモーヌ・ド・ボーヴォワール)の原型をなす。

トリックスターがいてこそ成り立つ『出雲神話』であり、『日本神話』である。そして幻の作品『男はつらいよ―月見草恋歌 寅次郎、八岐大蛇退治―』も同じである。

マイホームは「八重垣守る」須我神社

船通山に登った翌朝、木次線に乗ってJR出雲大東に向かう虎と雅子。車窓に映る青々とした空、波打つ稲穂と樹木。車窓に魅入る雅子を見詰める虎の顔は穏やかで、目じりの下がった顔は定番の恋顔だ。予定調和的な展開。

途中、JR出雲八代駅で下車し、素戔嗚尊と子神の五十猛命を祀る伊賀武神社に参拝し、櫛稲田姫命が鏡として使い、八岐大蛇退治の八塩折の酒の水となった池「鏡ケ池」を訪ねる二人。

近くの佐伯の湯(長者の湯・掲載時は休館)の露天風呂に浸かる虎と雅子は竹の柵越しに話す。

「寅さんは、どうして結婚しないの」「こんな流れ者を誰が好きになるというのだい」「彼も神話を求めて日本だけでなく世界を旅していた。南米アメリカにアフリカと。寅さんと一緒ね。そこで見つけた神話が日本の神話とよく似ていると話してくれた」「そうかい、いい人じゃないか。いっぱい思い出を残してくれたんだな」「いつか一緒に行こうと言ったのに・・」。

空を見上げる虎と雅子。Omoinotakeの『数億光年』が流れ、青空に浮かぶ白い雲が人の顔になり、やがてひとつに交じり合う。寅か、雅子か、あるいは雅子の恋人か。

祭囃子に包まれた須我神社(雲南市大東)の鳥居の前でタクシーから降りる二人。

八岐大蛇を退治すると素戔嗚尊は国を治める宮づくりの地を求めて旅立つ。この地に着くと清々しいので宮を建てることにする。清々しいからこの地を「須我」と呼ぶ。

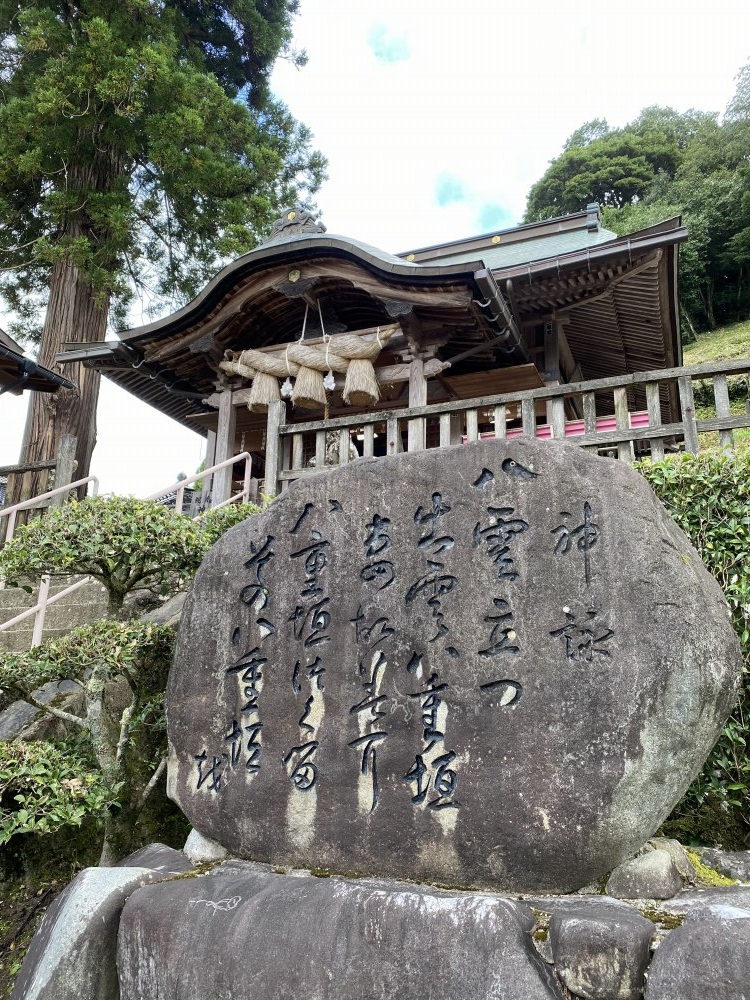

神社の石段下にある石碑に刻まれた和歌を、声をあげて読む虎。「八雲立つ八雲八重垣妻籠みに八重垣作るその八重垣を」。

「やけに八が多いな、八卦の神様かい」とおどける虎に、雅子は「素戔嗚尊がつくった日本最初の和歌よ。素戔嗚尊が二人で暮らすお宮の周りを幾重の柵で囲み、奥さんの櫛稲田姫命を守もったという意味よ」と説明する。「そうかい、たいしたもんだよ、屋根のフンドシ、たいしたもんだよ、カエルのしょんぺん、たいしたもんだよ、スサノヲさんは」

店を開き、鉛筆を並べる虎。

「ご当地、初めてのお披露目、失礼さんです。わたくし、生れも育ちも東京柴又葛飾です。縁ありまして、ご当地にお邪魔したところです。聞けば和歌のはじまりの地、本来ならば、ことの始まりが一ならば、国のはじまりは大和の国、島のはじまりは淡路島、泥棒のはじまりは石川五右衛門というところ、本日は、ことのはじまりがスサノヲさんならば、国のはじまりは奥出雲、島のはじまりは島根県・・」。そこで鉛筆を取り出して「一流デパートの赤木屋黒木屋白木屋さんで、紅おしろいつけたお姉ちゃんに・・」と口上がつづく。足は止めるが誰も買わない鉛筆に、「買うわ、私、買うわ」と夏目雅子が声をかける。

宍道湖に沈む夕陽

宍道湖の嫁ヶ島越しに沈む夕日を見詰める虎と雅子。楽しかった旅は終わりをむかえる。

「私、決心した。彼の研究を引き継いで留学する」

雅子の心には彼がいる、スサノヲという彼が。八重垣をつくり、居ついている。

「それはいいことだ」「寅さんなら分かってくれると思った」「忘れてしまう思い出があれば、忘れちゃいけない思い出というものもある。叶えなければならない思い出もある。彼がいなくなっても彼はいる。奥出雲の人たちにスサノヲ神話があるように、人には人の大切な思い出や神話があるというもんだ。彼のためにも頑張るんだな」

宍道湖を渡る真っ赤な夕陽に隠れているが、虎の顔は泣きそうだ。

「寅さんには」「俺には・・・・」と途切れ、立ち上がると夕日に向かって仁義を切る。

「ネオン、ジャンズ(ジャズ)高鳴る大都会に借りの住居があります。不思議な縁持ちまして、たったひとりの妹のために粉骨砕身、売りに励もうと思っております」

寅は泣いていた、心のなかで泣いていた。思い出としてあるものが、帝釈天ととらやと、そしておじちゃん、おばちゃん、さくらにひろしであることに。待っている人がいる有難さにも泣いていた。もちろん一途に愛するひとのいない自分にも泣いている。

宍道湖のほとりに咲く月見草。夕陽が島根半島の山影に落ちろうとしている。宍道湖を渡る光の帯も細くなり、途切れようとしている。夕陽を見に来た人は、その一瞬の儚さを逃さまいと夕陽に魅入る。雅子も同じように夕陽を追う。まるで亡くなった彼の思い出を追うように。

寅は違った。雅子の横顔を、糸のような目で見つめている。その横顔が月見草と重なって画面に滲む。

しめとして―富士には月見草がよく似合う―

「富士には月見草がよく似合う」。太宰治『富嶽百景』の一節だ。これは富士山を背後に月見草を見た感慨ではない。バスの中から富士山を見てはしゃぐ乗客のなかで、ひとりの老婆だけが富士山とは反対側を思いつめた顔で眺めていた。そこには月見草が咲いている。太宰治らしい表現と意地だ。好きな富士山にあえて無関心を装おい、老婆に注視することで人の世の憂いを描きだす。

素戔嗚尊も、フーテンの寅も、富士山を見ない老婆を見ることで、富士を見ないで月見草を見る。大勢のなかで、あえて異端を、孤立を選ぶ。為政者にも成れた素戔嗚尊。恋愛が成就した寅次郎。しかし、素戔嗚尊も寅次郎も、それを選択しなかった。闇(黄泉の国)の世界に身を隠し、最後は大国主命に娘と軍事力と文化さえ与えた(奪われた)素戔嗚尊。一歩が踏み出せないがゆえに、中途半端な失恋をする寅次郎。

あえて目的から、あるいは真意から真逆な方を見、そして進む。そんな生き様を選択をする。神話も映画も、そんな生き様を描く。なぜ描くのか。それこそが作り手(創作者)と読み手とがともに二律背反のトリックスターとなり、悲しみや喜びを共有するからだ。

こうしたい自分とこうもしてみたい自分がいる。いっそのこと一度にやって見せる。それが、こうしたい自分とは真逆の道を選んで、こうしたい自分へのメッセージとする。

旅も同じだ。旅が非日常ならば、こうしたい旅とは真逆な旅をすることで、深層の自分に気づくかもしれない。

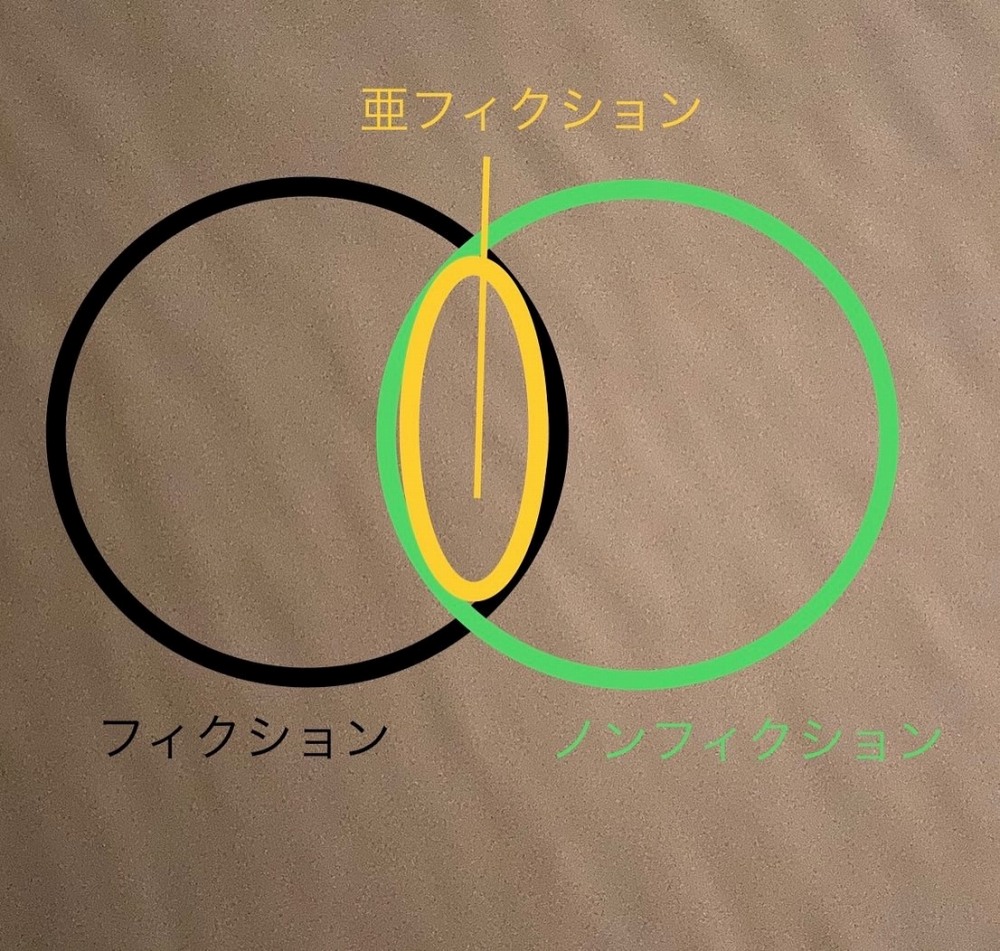

さらに、本当と嘘、真実と虚構、ノンフィクションとフィクションは、対概念としてあるだけでなく、重なり合う部分がある。トリックスターを描くとき、その重なりが物語の芯となり、人は共感し、感動し、泣き、笑う。だから物語は面白い。

今回紹介の木次線の旅は、これまでの名所旧跡や歴史文化の紹介ではない。そこにいて、感じてほしい旅物語である。素戔嗚尊の故郷をフーテンの寅となり旅してほしい。

旅とは、見る、食べる、楽しむだけではない。感じる。そして日常とは真逆の視点や感性で接することだ。富士山の好きな太宰治が、老婆の真似をして「月見草」を眺めつづけたように。名所旧跡に目を奪われるのでなく、あえて人の心に、自然の綾に触れてほしい。

夏の思い出のひとつに、トリックスターを体験する旅人になったらどうだろうか。

やがて中海を経由して日本海へと注ぐ

※ 旅物語は、松竹映画『男はつらいよ』原作・監督/山田洋次、主演/渥美清主演を参考に創作しました。

PR

PR

新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫) 文庫 ラフカディオ・ハーン (著), Lafcadio Hearn (その他), 池田 雅之 (翻訳) ▼

セツと八雲 新書 小泉 凡 (著) ▼

瞬 単行本 河原 れん (著)▼

瞬 またたき [DVD] 北川景子 (出演), 岡田将生 (出演), 磯村一路 (監督) ▼

QRコードで聴く島根の民謡・労作歌 単行本(ソフトカバー) 酒井 董美 (著), 福本 隆男 (イラスト)▼

QRコードで聴く島根の民話 酒井 董美▼

随想 令和あれこれ 酒井 董美▼

僧侶はなぜ仏像を破壊したのか 古川順弘▼

「本」とともに地域で生きる 南陀楼綾繁▼

改訂新版 東京 わざわざ行きたい 街の本屋さん 和氣正幸▼

スイッチバック大全: 日本の“折り返し停車場” 江上 英樹/栗原 景▼

明治の津和野人たち:幕末・維新を生き延びた小藩の物語 山岡 浩二▼

時代屋の女房 怪談篇 村松 友視▼

あの頃映画 「時代屋の女房」 [DVD] ▼

『砂の器』と木次線 村田 英治▼

砂の器 デジタルリマスター 2005 [DVD] ▼

砂の器(上)(新潮文庫) 松本 清張▼

フジテレビ開局60周年特別企画「砂の器」オリジナルサウンドトラック▼

出雲国風土記: 校訂・注釈編 島根県古代文化センター▼

小泉八雲 日本の面影 池田 雅之▼

ヘルンとセツ 田渕 久美子▼

かくも甘き果実 モニク・トゥルン (著), 吉田 恭子 (翻訳)▼

出雲人~新装版~ 藤岡 大拙▼

出雲弁談義 単行本(ソフトカバー)藤岡 大拙▼

楽しい出雲弁 だんだん考談 単行本(ソフトカバー)藤岡大拙/小林忠夫▼

人国記・新人国記 (岩波文庫 青 28-1)浅野 建二▼

日本の未来は島根がつくる 田中 輝美▼

石見銀山ものがたり:島根の歴史小説(Audible) 板垣 衛武▼

出雲神話論 三浦 佑之▼

葬られた王朝―古代出雲の謎を解く 梅原 猛▼

島根駅旅 ─島根全駅+山口・広島・鳥取32駅▼

おとな旅プレミアム 出雲・松江 石見銀山・境港・鳥取 第4版▼

しじみ屋かわむら 島根県宍道湖産大和しじみ Mサイズ 1kg▼

神在月のこども スタンダード・エディション [DVD]▼

クレマチスの窓辺 [DVD]▼

RAILWAYS [レイルウェイズ] [DVD]▼

日本ドラマ VIVANT blu-ray 全10話 完全版 堺雅人/阿部寛 全10話を収録 2枚組▼