3 山口鉄道の旅(津和野駅)

- HOME

- 自然と観光

- 五感で感じる、島根の旅

- 3 山口鉄道の旅(津和野駅)

3 山口鉄道の旅(津和野駅)

-あなたは、宝探しの冒険王になる-

はじめに (県境)

旅人にとって、県境は意識することのない境界線です。訪ねた観光地と次に行く観光地に道路や線路が繋がっていれば、それで十分です。

訪ねた村で珍しい歴史的建造物を見、次の町の名所旧跡を訪ねる。

泊りは温泉もある町で旅衣を脱ぐ。大きな町なら旅館で海鮮山菜の贅を尽くしたご膳を頂き、夜風に吹かれてチョイ飲みに出掛ける。旅の人の接客も心得たサービスで楽しい会話も満喫。翌日は、ホテルからキャリーケースを宅配で送り、市場や観光センターで新鮮なお土産や地元の酒に米も買い、これも宅急便で送ってもらう。もちろん電子マネー決済で、ポイントも還元。小さな鞄とiPhoneで帰る心地好さ。

小さな村の旅館なら野趣に富んだ料理とともに露天風呂で満天の星空と会話。朝、いつもより早く起きて、露に濡れる小径を朝陽に導かれて散歩するのも楽しいひと時。全国の隅々まで行き渡る宅配便システムのお陰で、近くの農家や道の駅で買い求めた農産物や特産品も送る。

旅人にとって、旅は身軽で便利になりました。それも観光ビジネスのおもてなしの心。思い出とともに帰り、旅先の素晴らしさを、知人や友人に紹介するでしょう。あるいはまた来たいねと、一緒に旅した相手と話すでしょう。

旅人には、行政の境界線だけでなく、どんな壁もありません。もし、海外旅行のように税関があり、また江戸時代のように関所があれば面倒です。買い物に重量制限があり、荷物チェックがあれば抗議すことでしょう。でも安心ください、国内旅行にはありません。ただし飛行機に関してはルールに従ってください。そうだ新幹線も同じですね。マナー破りの観光客も増えました。

旅人には便利になり、厚くなったサービスですが、サービスを提供する側、住民の気持や環境も考えましょう。無謀な登山にマナー違反、ゴミの不法投棄に迷惑行為は勿論の事、経済や社会の仕組みも一緒に考えましょう。これについては本文の最後「おしまい」にて述べます。

まずは、山口線「津和野」駅へ出掛けましょう。

山口線

山口線は、山陽本線・山陽新幹線の拠点・新山口駅(山口県)から島根県の益田駅をつなぐ陰陽連絡路線です。前回の「木次線」と同じです。

開業は1913(大正2)年、小郡駅(現在の新山口駅)と山口駅を結ぶ12.7キロです。以前は軽便鉄道と呼ばれていました。1922(大正11)年に津和野まで延伸、翌年、益田まで開通しました。

鉄道名に県名のつく国有鉄道(現JR)は、山口鉄道以外ないのでは?山陰本線とか福知山線のような地名はあります。これは明治維新を指導した長州(現在の山口県)の勢いでしょうか。正確なことは分かりません。詳しい方は教えてください。

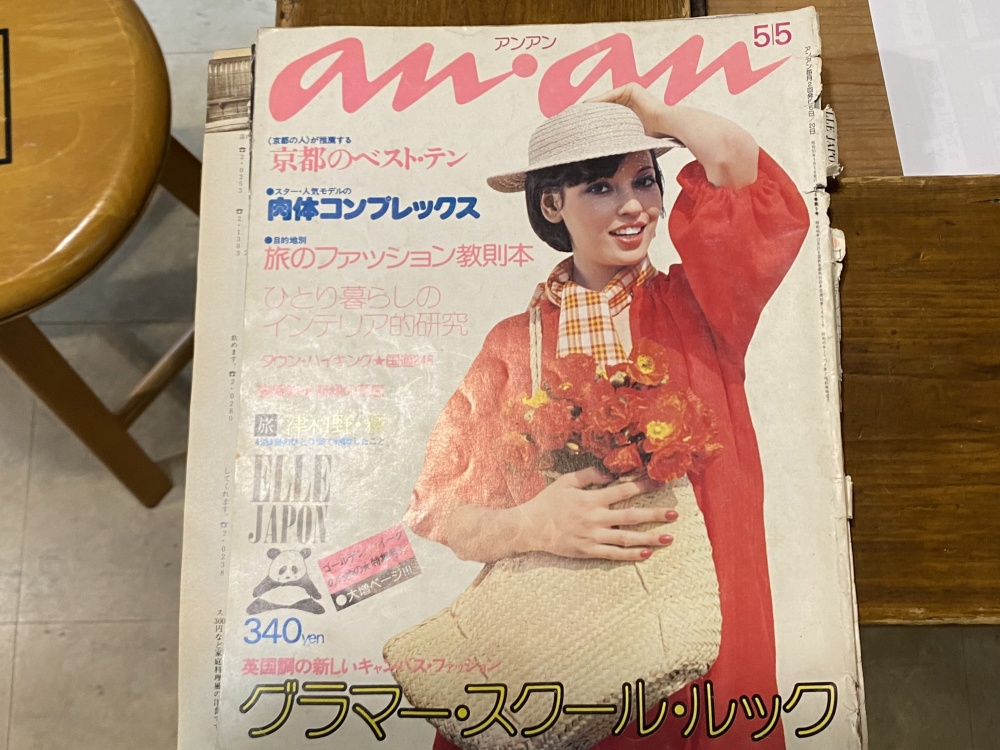

津和野駅が山口線にあり、旅行雑誌が「萩・津和野」と一括に特集を組むので、十数年前までは津和野は山口県だと誤解された人も多くいました。とくに、1970年代のディスカバー・ジャパンに踊るアンアン・ノンノン族の多くは誤解していました。「鯉の町・津和野は山口県だ」と。

当然なことです。旅人にはどうでもいいのです。津和野が山口県か島根県かなど。津和野は津和野、鯉は鯉、萩は萩、フグはフグなのです。

宝探しの冒険王になる

ディスカバー・ジャパンの頃は、二人乗り自転車にまたがり、鯉の町・津和野を回ることでした。今回は、津和野の新しい楽しみ方を紹介します。それが、「津和野の町の宝探し、冒険王になる」です。

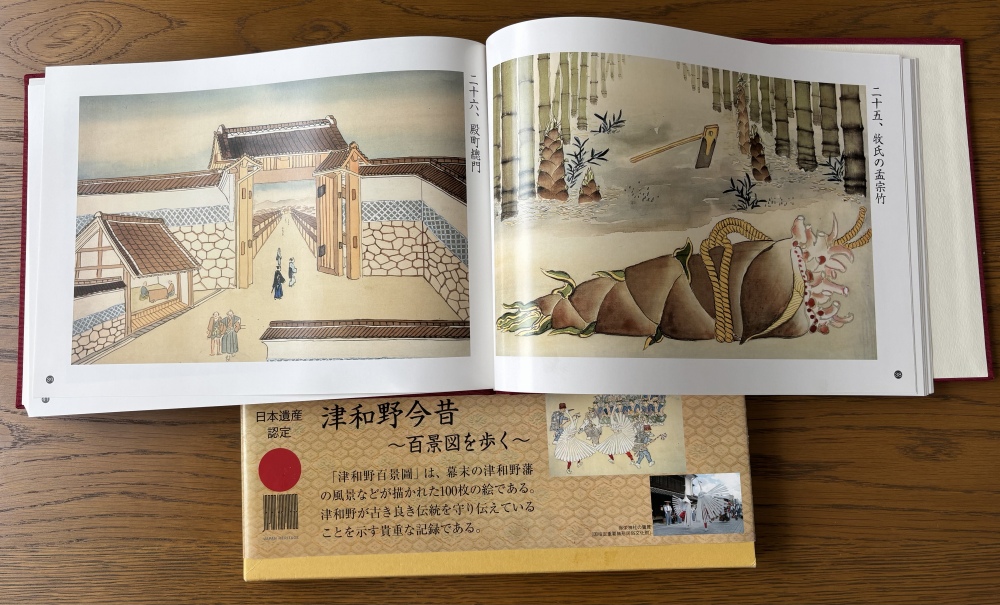

津和野についたら、すこし高い本ですが『津和野今昔-百景図を歩く』を購入するか、町が制作したパンフレットを観光センターでもらってください。これが冒険王の宝探しの「地図」となります。「羅針盤」は地元の人々とのコミュニケーションです。時間のない方は百景図を歩くツアーに参加して、ガイドの方と一緒に宝探しを楽しむ方法もあります。

・『津和野百景図』とは

『津和野百景図』は、幕末の頃、栗本里治が藩内を歩き、名所や風俗・風景、また食文化や庶民の生活などをスケッチし、また記憶を思いだし、約4年の歳月をかけて百枚の絵にまとめたものです。

百五十年ほど前の幕末の津和野藩の様子を描いた『津和野百景図』には、今も残っている風景や風物がたくさん描かれています。アンノン族も登った「津和野城跡」や二人乗り自転車で回った「藩校養老館」、伝統芸能の「鷺舞」「流鏑馬」や桜や紅葉の名所などにはじまり鮎や猪、松茸などの食、百点が描かれています。

・栗本里治とは

栗本里治は、弘化2(1845)年生。藩主に仕え茶室の管理などする 「御数寄屋番」という役職についていました。若い頃に狩野派の絵を学び、百景図以外にも「津和野城下町全景図」など多くの絵を残しています。

宝物は「小京都」

山陰の小京都と呼ばれる津和野。この「小京都」、誰が言いだしたのでしょうか。

観光業者や自治体の観光課が、人気の「京都」にあやかろうと勝手に名乗っているではありません。れっきとした団体である全国京都会議(1985年5月、2018年現在、63市町加盟)の認定が必要です。

認定には三つの内一つ以上の条件にあてはまることが定められています。①京都に似た自然と環境、②京都との歴史的なつながり、③伝統的な産業や芸能があること。

ということは1970年代から「山陰の小京都」と名乗っていた津和野は、自称ということになります。

そんな邪推は置き、今年の夏、貴方は「認定」捜しにでかけましょう。どこが全国京都会議の三条件に該当したのか。それが「宝物」です。場所もあれば、歴史もあり、文化もあるでしょう。見える物もあれば、見えないものもあります。見つけて貴方だけの宝物にしましょう。それを「知的冒険」と命名します。

日本遺産散策

冒険王の宝物探しは、津和野町が日本遺産に認定された理由を訪ねる散策でもあります。

日本遺産認定の根拠は、「津和野百景図」で描かれた町並みや伝統行事、さらには自然景観や人々の生活そのものが「遺産」として認められ、「津和野今昔〜百景図を歩く」というストーリーが評価されたことです。今でも百枚の絵図の内、半分以上を目にすることができます。

冒険王の貴方には見えてきましたか? 宝探しの地図『津和野百景図』で探す宝物は、「小京都」の根拠や「日本遺産」認定の訳ではなく、百景図を通して過去と現在を結びつける「物語」です。

百景図に描かれた幕末の津和野の風景には、鯉の泳ぐ小川はありません。西周や森鷗外が通った藩校養老館はあっても、隣のキリシタンの建物はありません。当たり前のことです、幕末以降にできたからです。

ところがこんな比較をしてみるのも、継続する歴史として考える風土のある津和野の特徴です。百景図で区切られた時間だけ今の津和野を観てはいけないのです。

冒険王は、過去を捜すだけではなく、未来に何を伝えるかを捜すことも大切なことです。それは未来へと伝承する伝道師にもなるということです。

この夏、貴方は冒険王になり、伝道者ともなるのです。

※ 参考サイト

幕末の津和野と現在を『百景図』で散策

小説『静寂に秘められし情念の町、津和野』(全四話) 目次

おわりに 地域連携としてのバリューチェーン思想

「はじめに」で述べた「旅人には便利になり、厚くなったサービスですが、サービスを提供する側、住民の気持や環境も考えましょう」の続きです。

・不均等

「ほかの町で買ってきた商品のゴミしか落とさない」「見物しても食事や宿泊は隣り町だ」。そうです、旅行者のお金が何処で支払われるか、その結果、どこの行政の税金として納められるか、地元の人や行政には大切なことです。

もちろん、旅人が来ることは地元にとって有難いことです。出会いからコミュニケーションが生まれ、町の素晴らしさが全国に伝わり、また新しい価値や意味に気づくからです。でも、道や施設の掃除や整備の費用、さらにはパンフレット制作費や人件費が派生します。そこには住民の納税が当てられます。

私も取材の折、同様なアドバイスを頂きました。「気軽に取材を申し込まれますが、こちらは仕事を中止して対応するのですよ」。確かにご指摘の通りです。私も、『島根国』の趣旨と運営基盤を丁寧に説明し、ご理解を得てからあらためてお願いしています。終われば出来るかぎり地元の品を購入するようにしています。それでも万人が満足できる状態にはなりません。

自由競争の社会だからと、「競争原理」を地域行政の施策や、旅館や店のマーケテイングや自己努力だけに押しつける時代ではありません。

観光ビジネス全体を考え直すときに来ています。わが町だけに旅行者が宿泊して潤えば、私の店だけが儲かれば、そんな考えも淘汰しなければいけません。

そこには旅人と地元行政や生活者との知恵が必要となります。

・バリューチェーンの思想

そこで提案するのがビジネス現場でつかう「バリューチェーン」の考え方です。ある地域の観光の全体業務のフローを明確にし、どこで利益が生まれているか(どこでお金が落ちているか)を「見える化」します。その利益をそれぞれの業務の条件ごとに再配分する考え方です。

海外観光客と日本人観光客の入場金額に差をつける、また旅行者と地元生活者に金額とか特権の差をつけて生活者を守るのと同じ考えです。

旅行者に境界線がないように、行政間の壁を取り除く、一部の店だけでなく全体に還元する、そんな行政の壁のない配分を導入することで、地域全体で観光ビジネスを考える。そうすればアイディアにももっと広がりや深みが増すのではないのでしょうか。

私だけが儲かればいいという考えはもうやめて、全体に利益が回る仕組みづくりを考えましょう。

PR

PR

新編 日本の面影 (角川ソフィア文庫) 文庫 ラフカディオ・ハーン (著), Lafcadio Hearn (その他), 池田 雅之 (翻訳) ▼

セツと八雲 新書 小泉 凡 (著) ▼

瞬 単行本 河原 れん (著)▼

瞬 またたき [DVD] 北川景子 (出演), 岡田将生 (出演), 磯村一路 (監督) ▼

QRコードで聴く島根の民謡・労作歌 単行本(ソフトカバー) 酒井 董美 (著), 福本 隆男 (イラスト)▼

QRコードで聴く島根の民話 酒井 董美▼

随想 令和あれこれ 酒井 董美▼

僧侶はなぜ仏像を破壊したのか 古川順弘▼

「本」とともに地域で生きる 南陀楼綾繁▼

改訂新版 東京 わざわざ行きたい 街の本屋さん 和氣正幸▼

スイッチバック大全: 日本の“折り返し停車場” 江上 英樹/栗原 景▼

明治の津和野人たち:幕末・維新を生き延びた小藩の物語 山岡 浩二▼

時代屋の女房 怪談篇 村松 友視▼

あの頃映画 「時代屋の女房」 [DVD] ▼

『砂の器』と木次線 村田 英治▼

砂の器 デジタルリマスター 2005 [DVD] ▼

砂の器(上)(新潮文庫) 松本 清張▼

フジテレビ開局60周年特別企画「砂の器」オリジナルサウンドトラック▼

出雲国風土記: 校訂・注釈編 島根県古代文化センター▼

小泉八雲 日本の面影 池田 雅之▼

ヘルンとセツ 田渕 久美子▼

かくも甘き果実 モニク・トゥルン (著), 吉田 恭子 (翻訳)▼

出雲人~新装版~ 藤岡 大拙▼

出雲弁談義 単行本(ソフトカバー)藤岡 大拙▼

楽しい出雲弁 だんだん考談 単行本(ソフトカバー)藤岡大拙/小林忠夫▼

人国記・新人国記 (岩波文庫 青 28-1)浅野 建二▼

日本の未来は島根がつくる 田中 輝美▼

石見銀山ものがたり:島根の歴史小説(Audible) 板垣 衛武▼

出雲神話論 三浦 佑之▼

葬られた王朝―古代出雲の謎を解く 梅原 猛▼

島根駅旅 ─島根全駅+山口・広島・鳥取32駅▼

おとな旅プレミアム 出雲・松江 石見銀山・境港・鳥取 第4版▼

しじみ屋かわむら 島根県宍道湖産大和しじみ Mサイズ 1kg▼

神在月のこども スタンダード・エディション [DVD]▼

クレマチスの窓辺 [DVD]▼

RAILWAYS [レイルウェイズ] [DVD]▼

日本ドラマ VIVANT blu-ray 全10話 完全版 堺雅人/阿部寛 全10話を収録 2枚組▼